夢を想い描く子供たちとエンターテインメント、スポーツは、人々の情熱と太陽の力で革新的で持続ある、より良い世界や未来を創れる可能性が存在する。

次回、アメリカ ロサンゼルス2028 大会仕様予告♪ ついにアメリカ サザンカリフォルニアに上陸かぁ! 乞うご期待♪ 我々の培ったレガシーをついにアメリカで実証実験ならびに検証、ガハガハぁ This is American Dream !?

追伸、ついに念願の巨大かつ分厚い鉄壁が開いた♪、世界中の球児「ベースボール(野球)やソフトボール」がアメリカ ロサンゼルスで復活開催!オ~マイガット、聖火の灯る中、太陽の力を全身に浴びながら、青春の若き汗を流し合う?これぞ、アメリカンドリーム!ヘイ~ボーイ ここは観光地、ロサンゼルスだぜぇ~♪想定3,000万人以上(推定1億人のシステムを組み込んで)の観光客をお・で・む・か・え?

7月14日から7月30日 17日間 XXXX日後に開催予定

オリンピック開催競技の参考内容を製作中です。(パリ2024大会まで)

- 陸上競技 Ver. 開催期間:

- バスケットボール Ver. 開催期間:

- バスケットボール3×3 Ver. 開催期間:

- ロードサイクリング Ver. 開催期間:

- タイムトライアル

- ロードレース

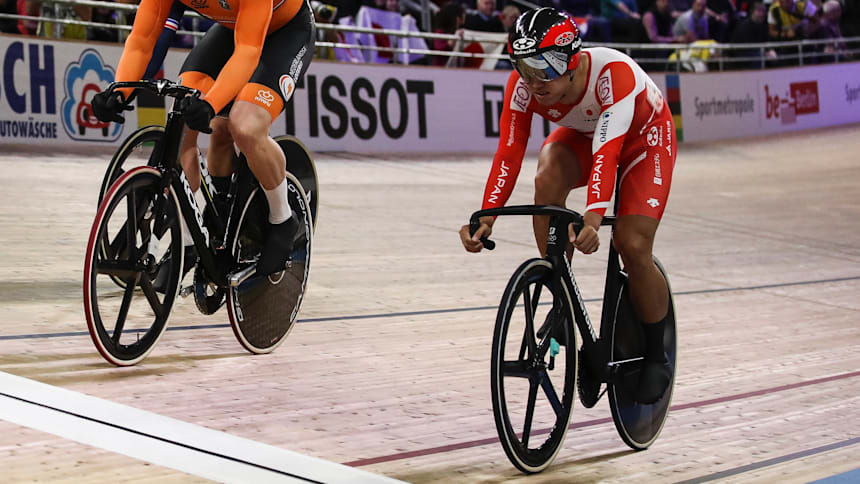

- サイクリングトラック Ver. 開催期間:

- チームスプリント(女子/男子)

- スプリント(女子/男子)

- ケイリン(女子/男子)

- チームパシュート(女子/男子)

- オムニアム(女子/男子)

- アディソン(女子/男子)

- マウンテンバイク Ver. 開催期間:2024年7月28日~7月29日

- クロスカントリー(女子/男子)

- BMXフリースタイル Ver. 開催期間:

- BMXレース Ver. 開催期間:

- アーチェリー

- バレーボール Ver. 開催期間:

- ビーチバレー Ver. 開催期間:

- サッカー Ver. 開催期間:

- ゴルフ Ver. 開催期間:

- ハンドボール Ver. 開催期間:

- ホッケー Ver. 開催期間:

- ラグビー Ver. 開催期間:

- バトミントン Ver. 開催期間:

- 卓球 Ver. 開催期間:

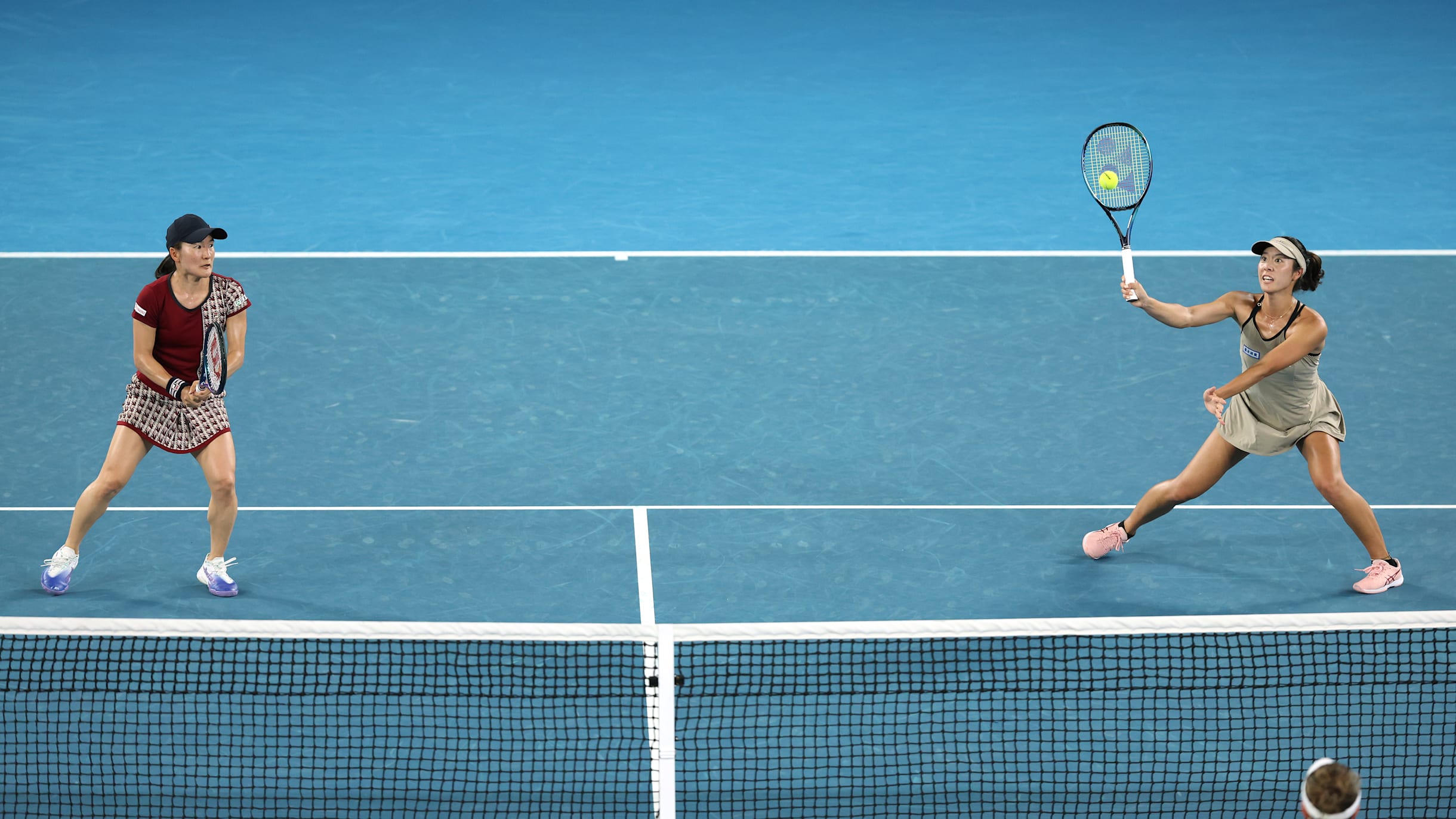

- テニス Ver. 開催期間:

- トライアスロン Ver. 開催期間:

- 乗馬 Ver. 開催期間:

- 馬場馬術

- 総合馬術

- 障害馬術

- 体操競技 Ver. 開催期間:

- 新体操 Ver. 開催期間:

- トランポリン Ver. 開催期間:

- カヌー Ver. 開催期間:

- ボート Ver. 開催期間:

- セーリング Ver. 開催期間:

- サーフィンVer. 開催期間:

- 空手(パフォーマンス) Ver.

- 柔道

- フェンシング

- レスリング

- ウエイトリフティング Ver. 開催期間:

- テコンドー

- 野球 Ver.

- ソフトボール Ver.

- 射撃 Ver. 開催期間:

- 現代五種競技 Ver. 開催期間:

- フェンシングランキングラウンド(エベ)

- 水泳(200メートル自由形)

- フェンシングボーナスラウンド(エベ)

- 馬術(障害飛越)

- レーザーラン(射撃5的+800メートル走を4回)

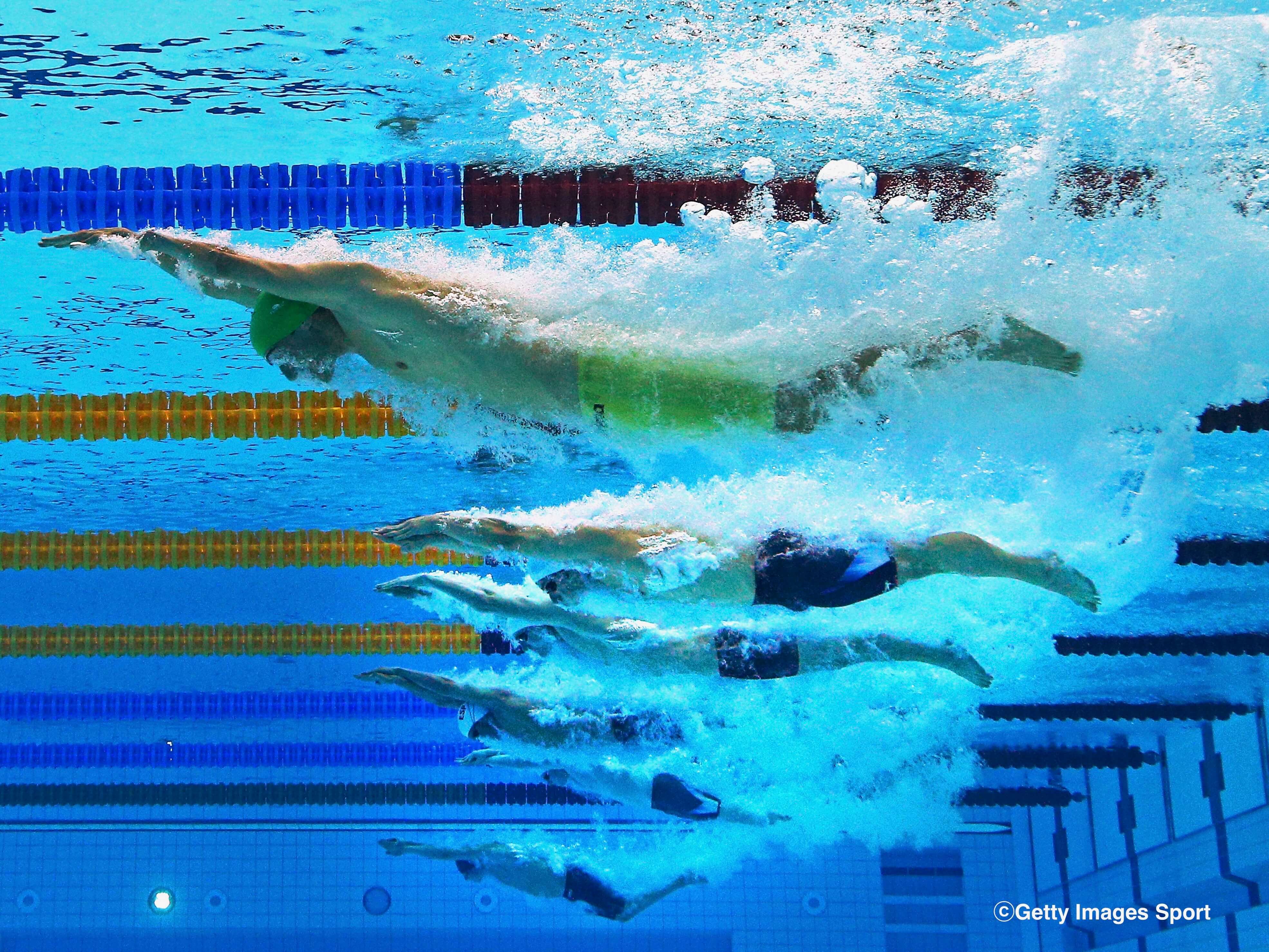

- 競泳 Ver. 開催期間:

- ダイビング Ver. 開催期間:

- マラソン水泳 Ver. 開催期間:

- アーティスティックスイミング Ver. 開催期間:

- 水球 Ver. 開催期間:

- スポーツクライミング Ver. 開催期間:

- スケートボード Ver. 開催期間:

- 水上競技

- トライアル

- フラッグフットボール

- スカッシュ

- 帆走

- クリケット

- ラクロス ボクシング ブレーキン

トラック

トラックは己の限界を超える激烈な闘い、人類に与えし新記録への挑戦

トラックは人間が「いかに速く走れるか」を争う競技です。 試合は距離、男女別に合計25種目が行われ、人類最速を決める戦いで、鍛練を重ねた選手の身体能力や体力、技術、作戦、駆引き、世界新記録に注目! 日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。

世界状況

陸上競技 トラックの主な強豪国と地域:

「 男子100メートル イタリア、アメリカ、カナダ etc.」

「 男子200メートル カナダ、アメリカ etc.」

「 男子400メートル バハマ、コロンビア、グレナダ etc.」

「 男子800メートル ケニア、ポーランド etc.」

「 男子1,500メートル ノルウェー、ケニア、イギリス etc.」

「 男子5,000メートル ウガンダ、カナダ、アメリカ etc.」

「 男子10,000メートル エチオピア、ウガンダ etc.」

「 男子3,000メートル障害 モロッコ、エチオピア、ケニア etc.」

「 男子110メートルハードル ジャマイカ、アメリカ etc.」

「 男子400メートルハードル ノルウェー、アメリカ、ブラジル etc.」

「 男子4×100メートルリレー イタリア、カナダ、中国 etc.」

「 男子4×400メートルリレー アメリカ、オランダ、ボツワナ etc.」

「 女子100メートル ジャマイカ etc.」

「 女子200メートル ジャマイカ、ナミビア、アメリカ etc.」

「 女子400メートル バハマ、ドミニカ共和国、アメリカ etc.」

「 女子800メートル アメリカ、イギリス etc.」

「 女子1,500メートル ケニア、イギリス、オランダ etc.」

「 女子5,000メートル オランダ、ケニア、エチオピア etc.」

「 女子10,000メートル オランダ、バーレーン、エチオピア etc.」

「 女子3,000メートル障害 ウガンダ、アメリカ、ケニア etc.」

「 女子100メートルハードル プエルトリコ、アメリカ、ジャマイカ etc.」

「 女子400メートルハードル アメリカ、オランダ etc.」

「 女子4×100メートルリレー ジャマイカ、アメリカ、イギリス etc.」

「 女子4×400メートルリレー アメリカ、ポーランド、ジャマイカ etc.」

「 混合4×400メートルリレー ポーランド、ドミニカ共和国、アメリカ etc.」

上記の強豪国は東京2020大会 陸上競技 トラックでメダル獲得した国と地域です。

ロサンゼルス2028大会は欧米やアフリカ、アジア諸国勢との熾烈な順位争いに熱風が吹き荒れる。

精神力と肉体の限界に挑みながらスタミナとエネルギー効率を最後の最後まで維持できる持久力と耐久力を備えた陸上競技 トラックの王冠を掴み取れる国はどこだぁ!

【トラック種目の特徴】

陸上競技 トラックは競技場内1周400メートルの走路「トラック」を使って実施される競技です。 オリンピックでは短距離走、中 長距離走、障害走、ハードル、リレーが行われ、距離、男女別に合計25種目が行われます。 生身の人間が「いかに速く走れるか」に挑戦するシンプルな競技だけに体力が全てと考えがちですが、実は、スタートを始め多くの技術も身につけないと世界の上位に食い込むことはできない競技です。 0.1 秒、0.01 秒速く走るため、トラックでは鍛え抜かれた選手たちが肉体の限界に挑む激烈な戦いが繰り広げられます。 すべての種目に共通するのは「走って競う」ということのみです。

古代オリンピックから行われている陸上競技は、記録に残る最も古い競技で、紀元前776年からの勝者の名前が文書化され残存しています。

近代における最初の競技大会では、1840年にイギリス、シュロップシャーで開催され、今日知られる陸上競技の様式に近い大会です。 その他の選手権大会は1880年代に始まり、当初はイギリス、アメリカ合衆国、ヨーロッパ諸国で繁栄し広がった競技になります。 1912年には、国際陸上競技連盟(IAAF/現ワールドアスレチックス)が設立され、国際大会を統括するようになった競技です。

【オリンピックにおける歴史】

古代オリンピックから行われてきた陸上競技は、1896年にアテネで開催された第1回近代オリンピックで行われます。 今日まで夏季競技大会の花形として非常に人気が高い競技です。

男子種目は、ロサンゼルス1932大会以来ほとんど変わっていないが、メルボルン1956大会では20キロメートル競歩が新たに追加されます。 女子種目は、アムステルダム1928大会で、初めて登場し、バルセロナ1992大会まで17種目のみが行われてきた競技です。 現在では、北京2008大会で女子3,000メートル障害が導入されて以来、男子と同じ種目数が競い合われている競技です。

1960年代は、発展途上国で陸上競技が人気となり、その後、世界全体に人気が広がり、北京2008では、62か国の選手が決勝に出場しています。

【種目別の特徴】

短距離走は100メートル、200メートル、400メートルの3種目が行われます。 男女6種目とハードル男女4種目だけはスターティングブロックを使用したクラウチングスタートです。 「人類最速」を決める100メートルは直線路のみでレースになります。 100メートル走はスタートが重要で、200メートル走はスプリント力とコーナーリングのテクニックが求められ、400メートル走は、さらにスタミナも要求される厳しいレースです。

中 長距離走は800メートル、1,500メートル、5,000メートル、10,000メートルが行われます。 男女4種目はスタンディングスタートです。 800メートルはスタートから100メートルまでセパレートレーンを走り、その後オープンレーンになります。 1,500メートル以上は弧状のスタートラインに立ち、始めからオープンレーンで行われる種目です。 800メートル、1,500メートル走は最後までのスタミナを維持する持久力とラストスパートに求められる短距離選手に匹敵するスピードも要求されます。 5,000メートル、10,000メートル走は持久力に加え、エネルギー効率を考慮した限りなく無駄を省いた走りが重要です。 中 長距離走はトップ集団を始め中盤、後方など自分のポジションの戦略や他の選手との駆け引きも重要になります。

障害は中 長距離走に跳躍の要素が加わった種目が3,000メートル障害でトラック1周に5か所設置された障害物を超えながら記録と順位を競い合います。 障害物の高さは男女別で男子91.4センチメートル、女子76.2センチメートルです。 障害物5か所のうち1か所には障害物の直後に水豪が用意され、距離の長さだけでなく、障害物を超えながら走る過酷な種目になります。

ハードル走は女子100メートル、男子110メートル、男女400メートルの4種目が行われます。 ハードル男女4種目はスターティングブロックを使用したクラウチングスタートです。 コース上に10台のハードルが置かれ、跳び越えながら走りタイムを競い合います。 全種目、故意でハードルを倒さなければ失格にはなりません。

リレーは4人の選手がバトンをつなぎながら走る種目で、自己ベストが速い選手を集めれば勝てるわけではありません。 東京2020大会から新種目として加わった男女混合4×400メートルリレーは男女各2名の選手を何番目に配置するかが、各国の重要な戦略になり大逆転が起こりうる注目すべき新種目です。 全てのトラック種目に共通するのは、いかに速く走るかということであり、それは相手との戦いであると同時に、自己の記録との闘いでもあります。

【ロサンゼルス2028大会へ向けた展望】

短距離界では、リオデジャネイロ2016大会まで、ジャマイカやアメリカが力を見せつけてきたが、近年台頭してきているのはジャマイカ、南アフリカ、バハマです。

しかし東京2020大会では、男子100メートル イタリア、アメリカ、カナダ、男子200メートル、カナダ、アメリカ、男子400メートル、バハマ、コロンビア、グレナダが力を発揮し、女子100メートルでは、ジャマイカ、女子200メートル、ジャマイカ、ナミビア、アメリカ、女子400メートル、バハマ、ドミニカ共和国、アメリカが台頭しています。

女子100メートルハードル、男子110メートルハードル、男女400メートルハードルではアメリカやジャマイカの選手が常に世界ランキングの上位を占めてきた勢力図です。 しかし、東京2020大会では、男子110メートルハードル、ジャマイカ、アメリカ、男子400メートルハードル、ノルウェー、アメリカ、ブラジル、女子100メートルハードル、プエルトリコ、アメリカ、ジャマイカ、女子400メートルハードル、アメリカ、オランダと新たな勢力図が歴史に刻まれています。

リレージャマイカ、アメリカが強いが、リオデジャネイロ2016大会の日本のようにチームワークとテクニックがあれば、他のチームが上位に食い込んでくることもある種目です。 東京2020大会では、男子4×100メートルリレー、イタリア、カナダ、中国、男子4×400メートルリレー、アメリカ、オランダ、ボツワナ、女子4×100メートルリレー、ジャマイカ、アメリカ、イギリス、女子4×400メートルリレー、アメリカ、ポーランド、ジャマイカになります。 リレーはバトンパスの失敗で失格になることが多いだけに、予想外の結果もあり得る種目です。

長距離では、驚異的な世界新記録でリオデジャネイロ2016大会の金メダルを獲得した女子10,000メートルのエチオピアに注目が集まります。 東京2020大会では、男子10,000メートル、エチオピア、ウガンダ、女子10,000メートル、オランダ、バーレーン、エチオピアが勝利を掴んでいる近状です。 長距離のトラック種目は、今後もアフリカ出身選手を中心に展開されるか、100年目を迎えるパリ2024大会でのさらなる勢力図に世界中の注目が集まります。

短距離は北中米が他を圧倒する勢い、中 長距離はアフリカ出身選手がせめぎ合うレース展開になるだろう。

日本はアムステルダム1928大会での女子800メートル銀メダル以来、長い間、トラック種目でのメダル獲得がなく、北京2008大会の男子4×100メートルで、80年ぶりの銅メダルを獲得しています。 リオデジャネイロ2016大会の男子4×100メートルでは銀メダルを獲得した経験があるチームです。 若手の短距離選手の躍進が目立つようになり、選手個々の自己ベストはジャマイカ、アメリカには差をつけられているが、持ち前のチームワークを発揮し、ロサンゼルス2028大会での活躍に期待が集まります。

【開催会場】

※東京2020大会組織委員会 公式サイトより

フィールド

フィールドは己の磨き上げた技で、一瞬に懸ける世界新記録への挑戦!

フィールドはトラック内外で行う競技です。 試合は華麗な跳躍、力強い投てきに分けられ、好記録を勝ち取る選手は力強いだけでなく、動作や流れるようなフォームの美しさ、迫力あるアクション、戦略に注目!日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。

世界状況

陸上競技 フィールドの主な強豪国と地域:

「男子走高跳 カタール、イタリア、ベラルーシ etc.」

「男子棒高跳 スウェーデン、アメリカ、ブラジル etc.」

「男子走幅跳 ギリシャ、キューバ etc.」

「男子三段跳 ポルトガル、中国、ブルキナファソ etc.」

「男子砲丸投 アメリカ、ニュージーランド etc.」

「男子円盤投 スウェーデン、オーストリア etc.」

「男子ハンマー投 ポーランド、ノルウェー etc.」

「男子やり投 インド、チェコ etc.」

「女子走高跳 ROC、オーストラリア、ウクライナ etc.」

「女子棒高跳 アメリカ、ROC、イギリス etc.」

「女子走幅跳 ドイツ、アメリカ、ナイジェリア etc.」

「女子三段跳 ベネズエラ、ポルトガル、スペイン etc.」

「女子砲丸投 中国、アメリカ、ニュージーランド etc.」

「女子円盤投 アメリカ、ドイツ、キューバ etc.」

「女子ハンマー投 ポーランド、中国 etc.」

「女子やり投 中国、ポーランド、オーストラリア etc.」

上記の強豪国は東京2020大会 陸上競技 フィールドでメダルを獲得した国と地域です。

ロサンゼルス2028大会は欧米やアフリカ、アジア諸国勢との緊迫感漂う順位争いに手に汗を握る。

助走スピードや踏み切るタイミング、ジャンプ力、きれいな空中でのフォーム、モチベーションを盛り上げ集中し調整力など競技テクニックを備えた

陸上競技 フィールドで己に勝つ国と地域はどこだぁ!

【フィールド種目の特徴】

フィールド競技は陸上競技のトラック内側、外側で行われます。 フィールド競技は、「跳躍」と「投てき」の2つに分けられ、「跳躍」は、走高跳、棒高跳、走幅跳、三段跳の4種目で、跳ぶ高さや距離を競い合う種目です。 「投てき」も、砲丸投、円盤投、ハンマー投、やり投の4種目で、こちらは手で投てき用具を遠くへ投げ、その距離を競い合います。 フィールド競技はトラック競技のように何人もの選手が同時に競うことはなく、1人ずつ試技を行い、その記録で順位が決まる形式です。 フィールド競技は、記録への挑戦であり、自分との勝負になります。

古代オリンピックから行われている陸上競技は、記録に残る最も古い競技であり、紀元前776年からの勝者の名前が文書化され残存している競技です。

近代における最初の競技大会は、1840年にイギリス、シュロップシャーで開催され、今日知られる陸上競技の様式に近い構成になります。 その他の選手権大会は1880年代に始まり、当初はイギリス、アメリカ合衆国、ヨーロッパ諸国で繁栄し広がった競技です。 1912年には、国際陸上競技連盟(IAAF/現ワールドアスレチックス)が設立され、国際大会を統括するようになります。

【種目別の特徴】

【跳躍】

走高跳は跳び越えるバーの高さを競い合う競技です。 フォームは“はさみ跳び”や“ベリーロール”など様々なスタイルが存在し行われてきましたが、現在は背面跳びが支流で行われています。 男子は約2メートル40台、女子は2メートル前後の戦いが繰り広げられ、身長を超える高さを舞う美しいフォームに圧巻です。 試合はパスを除いて3回続けて失敗すると敗退となり、助走スピードや踏み切るタイミング、きれいな空中でのフォームが好記録を叩き出すポイントになります。

棒高跳はポールを使用してバーを跳び越えた高さを争う競技です。 ポールは木製や竹製、グラスファイバー製が使用されてきましたが、現在は、さらにより大きくしなり復元力が強いガラス繊維や炭素繊維が用いられた強化プラスチック製のポールが使われるようになり大幅に記録が飛躍しています。 試合は選手により、ある程度の高さになるまでパスが行え、体力を温存させながら、さらにより高いバーにチャレンジすることも可能です。 しかし、最初の高さで3回続けて失敗すると記録が残りません。 選手はリスクを取りながらチャレンジするか、もしくは体力の消耗を考えながらも確実に好記録を残し、メダル獲得に挑む2つの戦略に注目です。

走幅跳は前方へ跳ぶ距離を競い合います。 試合は主に空中で脚を回転させる“はさみ跳び”もしくは体を大きくそらせてから前へかがむ“そり跳び”が多く見られる種目です。 足が踏み切り板を超えるとファウルになり、3回ファウルすると記録なし、可能な限り前方で踏み切ると記録が伸びますが、ファウルを気にしすぎると大きなジャンプができず記録が伸びません。 選手たちの葛藤や自分のモチベーションを盛り上げ、集中できるように助走の際に、観客に手拍手を求める選手たちのパフォーマンスにも注目です。 助走スピードが跳躍距離に影響するため、短距離のトップ選手が走幅跳びでも活躍するケースがあります。

三段跳(トリプルジャンプ)はホップ、ステップ、ジャンプと3回跳び、飛距離を争う競技です。 試合は1歩目と2歩目を同じ側の足で踏み切り、最後のジャンプを反対側の足で踏み切って跳びます。 助走スピードやジャンプ力、3回目のジャンプをスムーズに跳ぶ調整力など競技テクニックが必要になる種目です。 そのため、選手たちは経験豊富なベテラン勢が多く活躍しています。 この三段跳と走幅跳は、決勝で6回の跳躍チャンスが与えられますが、4回目以降に進めるのは上位8人のみです。

【投てき】

砲丸投(ショットパット)は片手で押すように投げ、男子7.26キログラム、女子4キログラムの金属の球を投げて飛距離を競い合います。 試合は重い金属球をダイナミックに20メートル以上飛ばす選手たちの巨体から繰り出される迫力に注目です。

円盤投は直径2.5メートルのサークル内で選手が回転し、遠心力を働かせて円盤を投げ飛距離を競い合います。 試合は円盤の重さ、男子2キログラム、女子1キログラム、飛距離を伸ばすために筋力だけでなく、回転エネルギーを円盤が前方に飛び出すための力に変えるテクニック求められる種目です。 風の影響を強く受けやすいため、選手自身が風を掴むタイミングなどもポイントです。

ハンマー投げ(ハンマースロー)はワイヤーの先に砲丸を付け、遠心力を働かせて飛ばし距離を競い合います。 試合は直径2.135メートルのサークル内で選手たちが3~4回転し、グリップとワイヤー、砲丸を合わせたハンマー全体の重さ、男子7.26キログラム、女子4キログラムを回転エネルギーの力を利用して投げる種目です。 雄叫びと共に繰り出される選手たちの気迫に満ちた戦いは凄みがあります。

やり投げ(ジャベリンスロー)は投てきの中で唯一、助走をつけて投げ合う競技です。 試合は回転投法は認められておらず、助走スピードでやりの重さ、男子800グラム、女子600グラム、長さ男子2.6~2.7メートル、女子2.2~2.3メートルのやりを男子90メートル、女子70メートル台で勝負し合います。 やり投げは、まっすぐ走り、まっすぐ投げるシンプルな競技で直線的なスピード感が魅力です。

なお、投てき種目は全て予選通過標準記録に達した選手のみが決勝に進みます。 決勝は3回の試技で上位8番目までの記録の選手が残り、さらに3回の試技を行い合計6回の試技の中での最高記録で順位が決まる種目です。 跳躍、投てきともに、上位にくる選手は力強いだけでなく動作も美しく、流れるようなフォーム、迫力あるアクションもフィールド競技の見どころになります。

【ロサンゼルス2028大会へ向けた展望】

跳躍

アメリカとヨーロッパ勢が強い種目です。

高い身長がジャンプの高さにある程度影響するため、体格に勝る欧米選手が上位を占める傾向は今後も続くと考えられます。

棒高跳の男子は、アメリカとヨーロッパ勢が入り乱れる展開です。

女子の棒高跳はシドニー2000大会からと歴史が浅く、過去5大会でロシアが金メダル2個と銅メダル1個を獲得しています。

女子も欧米選手の戦いが予想される展開です。

走幅跳は伝統的にアメリカの活躍が際立っており、男子ではロサンゼルス1984大会からアトランタ1996大会まで4連覇したヒーローを輩出してきた種目になります。 女子もアメリカに勢いがある種目です。

三段跳の男子はアメリカが強いが、女子はアメリカが上位に顔を出さず、ヨーロッパ、アフリカ、南米などさまざま国と地域の選手が入り乱れています。 パリ2024大会の跳躍も、欧米選手が中心となるだろう。

投てき

砲丸投はかつて、男子はアメリカ、女子はロシア(旧ソ連)が圧倒的に得意としてきた種目です。

近年はヨーロッパやニュージーランド選手の活躍が目立つが、リオデジャネイロ2016大会ではアメリカが復活し、男女とも優勝しています。

円盤投の男子は、かつてはアメリカのパワーが群を抜いていたが、最近はヨーロッパ勢が強さをみせ、また女子もヨーロッパが強いです。

ハンマー投男子は、ロシア、ハンガリー、ベラルーシ、ポーランド、スロベニアなど東欧の活躍が目立っています。 女子はシドニー2000大会から正式種目として採用されているが、東欧に加えてキューバや中国が活躍している種目です。 やり投は男女ともにヨーロッパ勢がメダリストの大半を占めてきたが、近年はアジア勢も力をつけてきています。 フィールドは全体にヨーロッパの選手が強いです。 だが、投てきでは、近年、中国が台頭してきており、今後はアジアの選手が活躍する可能性が出てきています。

欧米勢が強いフィールド、アジアがどこまで食い込めるか、ロサンゼルス2028大会に注目が集まるだろう。

日本はアムステルダム1928大会の三段跳で日本初のオリンピック金メダルを獲得し、次のロサンゼルス1932大会、さらにベルリン1936大会で金メダルを獲得し、日本の三段跳3連覇を果たした実績があります。 棒高跳でもロサンゼルス1932大会とベルリン1936大会で銀メダルを手にするなど、かつての日本は跳躍が強かった種目です。 投てきはもともと日本が強い種目ではなかったが、アテネ2004大会のハンマー投げで金メダル、ロンドン2012大会で銅メダルを獲得しています。 だが、それ以降は続いていないのが実情です。 今後の若手の活躍に期待が集まります。

【開催会場】

※東京2020大会組織委員会 公式サイトより

マラソン

マラソンは過酷な自然環境に応じた心理的な駆引き、己の限界との勝負

マラソンは真夏の猛暑の中で行われ、最も人気が高いロードレースです。 試合は一般公道で実施され、距離42.195キロメートルを代表選手たちが熾烈な戦いを繰り広げ、仕掛けや追い抜くタイミング、走り方に注目! 日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。

世界状況

陸上競技 マラソンの主な強豪国と地域:

「男子マラソン ケニア、オランダ、ベルギー etc.」

「女子マラソン ケニア、アメリカ etc.」

上記の強豪国は東京2020大会 陸上競技 マラソンでメダル獲得した国々です。

ロサンゼルス2028大会はアフリカや欧米、アジア諸国勢との仕掛ける順位争いに驚異の自然界も驚く。

最も過酷な自然環境に打ち勝つ陸上競技 マラソンを走り切れる国と地域はどこだぁ!

【マラソン種目の特徴】

ロード(一般道路)で実施されるマラソンは、要求が厳しく、戦術的であり、時にはアスリートが協力してライバルを倒すことさえある競技です。 パリ2024大会のマラソンは、真夏の屋外で行われため、路面温度や外気温が高い最中、己のスタミナと精神力の限界に挑むほど過酷なレースになります。

マラソンの起源は紀元前5世紀、戦いの勝利の知らせをアテナイに伝えるため、若い兵士がマラトンからアテネの約40キロメートルを走り、「われ勝てり!」と伝えて息絶えたという、言い伝えからその名が付いたマラソンです。 アテネ1896大会以来、オリンピックでは欠かさずに行われており、数あるオリンピック競技の中で最も人気が高い種目の1つになります。

マラソンは距離が長いだけでなく、路面の状況や道の勾配、気象条件などの影響を大きく受ける種目です。 選手同士や選手自身、そして自然との過酷な戦いに注目して観戦すると醍醐味が分かち合えるでしょう。

オリンピック男子のマラソンの歴史はアテネ1896大会から、女子はロサンゼルス1984大会から行われ、距離42.195キロメートルの長い一般道路で繰り広げられ、選手たちは持久力の限界と闘いながら競い合っています。

【解説】

一般公道で行われているマラソンは、坂道のアップダウンや路面の状況などロードコンディションが選手に大きな影響を与える種目です。 そのため、代表選手とコーチは予めコースを下見し、勝負を仕掛けるポイントや走り方についての作戦を練っています。

天候の影響を受けやすいマラソンだが、実際にマラソンが行われるパリの8月の気温は30度を超える恐れや乾燥、湿度など様々な影響するため、十分な対策が必要です。

そのため、水分補給が重要となるが給水ポイントは選手同士の接触が多く、転倒事故が起きやすい場所でもあるので注意しておくことが求められます。

なお、オリンピックのマラソンはペースメーカーが不在のため、選手は自分でペースを作って走らなければなりません。 選手同士の熾烈な駆け引きも同時に行われ、仕掛けるタイミングや仕掛けられた時についていく、それとも自分のペースを維持するか、追い抜くタイミングなど注目すべきポイントが多い種目になります。

マラソン種目の1キロメートル平均タイムは、男子で3分~3分10秒、女子は3分20秒~30秒です。 これを上回れば上位に食い込むことができる可能性が高くなり、選手たちのラップタイムに注目が集まります。

【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望とは】

男子のマラソンは、アテネ1896大会から実施され、これまでにオリンピックで連覇を果たした選手は2人しかいない過酷なレースです。 ローマ1960大会と東京1964大会のエチオピア、モントリオール1976大会とモスクワ1980大会の東ドイツになります。 一方、ロサンゼルス1984大会から始まった女子マラソンでの連覇はゼロです。 それほど、上位であり続けることが困難な種目になります。 マラソンの長距離ならではの心理戦と駆け引きに注目しよう。

直近のオリンピック選手男子の記録は2時間10分前後、しかし世界記録は2時間2分台でオリンピックの記録はかなり遅く思われますが、アテネ2004大会以降、オリンピックは8月に行われるため、選手は猛暑と戦いながら走ることになり、自然環境の影響を受けタイムが遅くなります。

近年のオリンピックのマラソンでは男女ともに、暑さに強いケニアやエチオピアなどアフリカの選手勢がメダルを獲得している勢力図です。 そのため、暑さに強い国や地域の選手たちにとってはメダル獲得のチャンスになります。

オリンピックのマラソンは記録ではなく順位を狙う競技です。

そのために参加する全ての選手は他の選手より、いかに速くフィニッシュするかを考え、激しい戦いを繰り広げています。 マラソンはいかに速く走るかというシンプルな競争だけでなく、相手を弱気にさせたり混乱させたりするための心理戦が展開されるレースです。

例えば、向かい風が吹けば他の選手の後ろを走り、後半のきつい上り坂でスピードアップさせたり、表情を読み取られないようにサングラスを掛けたり、あえて苦しくない表情を作って併走する場面や自分の影が相手に見えないようにして近くを走るなど、あの手この手で相手を動揺させる戦略を作ります。

同じチームの選手が集まってトップ集団を形成し、スピードを上げ下げして後続を揺さぶることもある戦いぶりです。

マラソン選手のシビアな心理戦にも注目して応援すると臨場感が伝わります。 観客は正規ルートに並び、選手を温かく応援しましょう。

日本はかつてマラソンで多くのメダルを獲得している強豪国です。 特に女子マラソンでは、シドニー2000大会、アテネ2004大会で、日本のマラソン連覇を達成しています。 ロンドン2012大会、リオデジャネイロ2016大会では、エチオピア、ケニアの選手が金メダルを獲得しており、アフリカ勢が強い印象だが、ロンドン2012大会の優勝タイム2時間23分07秒、リオデジャネイロ2016大会は2時間24分04秒、日本選手が叩き出した、シドニー2000大会 2時間23分14秒は、最近の記録と変わらないか速いほどのタイムです。 ロサンゼルス2028大会以降、新たな選手の再登場に期待が集まります。

【開催会場】

※東京2020大会組織委員会 公式サイトより

競歩

競歩は過酷な自然環境の中で厳しいルールや駆引き、己の限界との勝負

競歩は常に左右どちらかの足が地面に接し「歩く」速さを競い合うシンプルな種目です。 試合はひたすら前を向き、懸命に歩き続け、路面状況や勾配、気象条件だけでなく戦略的かつシビアな心理戦などに注目! 日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。

世界状況

陸上競技 競歩の主な強豪国と地域:

「男子20キロメートル競歩 イタリア、日本 etc.」

「男子50キロメートル競歩 ポーランド、ドイツ、カナダ etc.」

「女子20キロメートル競歩 イタリア、コロンビア、中国 etc.」

上記の強豪国は東京2020大会 陸上競技 競歩でメダル獲得した国々です。

ロサンゼルス2028大会は欧米や南米、アジア諸国勢とのシビアな心理的順位争いに厳しいルールも歯が立たない。

最も過酷な自然環境に打ち勝つ陸上競技 競歩を歩き切れる国はどこだぁ!

【競歩種目の特徴】

パリ2024大会の競歩は一般公道で開催され、要求が厳しく、戦術的であり、 時にはアスリートが協力してライバルを倒すことさえある競技です。

競歩は「歩く」速さを競う種目で、常に左右どちらかの足が地面に接していなくてはならなく、前に振り出した脚が接地してから腰の真下に来るまで膝が曲がってはいけないなど様々な厳しいルールが設けられています。

オリンピックではロンドン2012大会で、トラック種目として3,500メートル競歩が行われているが、ロードで行われるようになったのはロサンゼルス1932大会からです。

【ルール】

20キロメートル競歩(男子、女子)

男女混合競歩

競歩は距離が長いだけでなく、路面の状況や道の勾配、気象条件などの影響を大きく受ける種目になります。 選手同士、選手自身、そして自然との過酷な闘いに注目して観戦すると醍醐味が分かち合えるでしょう。

最初に歩くタイムを競う競歩は、走る行為は認められず、両足が同時に地面から離れないかなどを審判員が厳しくチェックし、明らかな反則に対しては「レッドカード」が示される競技です。

同一の選手に対して3人以上の審判員からレッドカードが出されると、その選手は失格になります。 競歩は相手選手や自分の記録、路面の状況や道の勾配、気象条件だけでなく、厳しいルールとの戦いでもある種目です。

パリ2024大会では、20キロメートル競歩(男子、女子)、新たに35キロメートル チーム競歩(混合競歩)が加わります。 歩く種目であることから、それほどスピードは出ていないと思われがちだが、ひたすら前を向き懸命に「歩く」競歩選手のストイックさに心打たれる観客も多い種目です。 競歩は一般道路の長い距離で繰り広げられる戦いで、真夏の過酷なレースになり己の持久力と精神力の限界に挑むレース展開になります。

【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望とは】

競歩は伝統的にヨーロッパ勢が強かったが、男子20キロメートルではロンドン2012大会で中国が金と銀、リオデジャネイロ2016大会で同じく中国が金と銀メダルを獲得し、男子50キロメートルでは日本が銅メダルを手にしている種目です。

女子でもリオデジャネイロ2016大会で中国が金と銅メダルを獲得するなど、近年ではアジア勢の活躍が目立っています。

パリ2024大会ではアジア勢を中心としてメダル争いが展開される可能性がある種目です。

オリンピックの競歩は記録ではなく順位を狙う競技で、参加する全ての選手は他の選手より、いかに速くフィニッシュするかを考え、激しい戦いを繰り広げています。

競歩はいかに速く歩けるかというシンプルな競争だけでなく、相手を弱気にさせたり混乱させたりするための心理戦が展開されている種目です。

例えば、向かい風が吹けば他の選手の後ろを歩き、後半のきつい上り坂でスピードアップさせたり、表情を読み取られないようにサングラスを掛けたり、 あえて苦しくない表情を作って併走する場面や自分の影が相手に見えないようにして近くを走るなど、あの手この手で相手を動揺させる戦略を作ります。

同じチームの選手が集まってトップ集団を形成し、スピードを上げ下げして後続を揺さぶることもあるレースです。

競歩の長距離ならではのシビアな心理戦と駆け引きにも注目して応援すると臨場感が伝わります。

観客は正規ルートに並び、選手を温かく応援しましょう。

日本は、競歩で2015年3月に男子20キロメートルで当時の世界新記録を樹立し、同年、世界選手権の男子50キロメートルで銅メダルを獲得しています。 リオデジャネイロ2016大会の男子50キロメートルで銅メダル、東京2020大会の男子20キロメートルで銀、銅メダルを獲得するなど日本選手の活躍が続いている種目です。 選手層の厚みを増し、ロサンゼルス2028に向けてさらに注目が集まります。

【開催会場】

※東京2020大会組織委員会 公式サイトより

混成

混成は過酷な自然環境の中で身体能力と効果的戦略、己の限界との勝負

混成は陸上競技の全ての要素を組合せた男子十種、女子七種目を2日間で行う競技です。 試合は実力を持った世界各国のスーパー選手同士が集い、究極のアスリートたちが繰広げる最高のパフォーマンスに注目! 日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。

世界状況

陸上競技 混成の主な強豪国と地域:

「 男子十種競技 カナダ、フランス、オーストラリア etc.」

「 女子七種競技 ベルギー、オランダ etc.」

上記の強豪国は東京2020大会 陸上競技 混成でメダル獲得した国々です。

ロサンゼルス2028大会は欧米諸国勢との究極の順位争いに各キング&クイーン達からも健闘を讃え合う大きな拍手と歓声が沸き起こる。

最も過酷な自然環境に打ち勝つ陸上競技 混成の王冠を掴み取れる国はどこだぁ!

【混成種目の特徴】

混成は男子10種と女子7種目の2つの種目が2日間にわたって行われる競技です。 歴史は紀元前708年、古代オリンピックで行われ、あらゆる競技能力に秀でた競技者を決めるため、「五種競技」が考えられたのが起源になります。

この競技にちなんで近代オリンピックで行われ始めたのが、男子の10種競技と女子の7種競技です。 お互いに短、中、長距離、跳躍、投てきと陸上競技の全ての要素を組み合わせたトップクラスの実力を持った選手同士が集い戦い、究極のオールラウンダーを決めます。 混成の勝者は「キング オブ アスリート」、「クイーン オブ アスリート」の称号が与えられる種目です。

10種競技(男子)

・1日目:100メートル、走幅跳、砲丸投、走高跳、400メートル

・2日目:110メートルハードル、円盤投、棒高跳、やり投、1,500メートル

7種競技(女子)

・1日目:100メートル、走高跳、砲丸投、200メートル

・2日目:走幅跳、やり投、800メートル

【解説】

男子十種競技、女子七種競技

混成は短、中、長距離、跳躍、投てきと陸上競技の全ての要素が必要になり、それぞれに使う筋肉やメンタル、トレーニング方法が異なります。 競技種目によっては相反する身体能力が必要となるため、全てにおいてトップの成績を収めるのは至難の技です。 そのため、2日間にわたって最高のパフォーマンスを維持することは難しいとも言われています。

出場選手たちは自分が得意不得意に応じて、試技の回数を少なめにして次の種目に集中したり、不得意な種目で力を抑えて体力を温存させたりなど、戦略的に競技を進めていくことが重要です。

最も注目すべき見どころは最後に行われる中、長距離である10種競技の1,500メートルと7種競技の800メートルになります。 最終順位が決まるというだけでなく、2日間にわたる長く過酷なレースのフィナーレを飾る種目になるからです。 2日間、厳しい戦いを繰り広げた選手たちの間には、いつのまにかライバル同士が生み出す勝敗を越えた連帯感が生まれます。

最終レースのフィニッシュでは、選手同士で手をつないだり、笑顔で抱き合ったり、肩を組んでウイニングランをしたりと、感動的なシーンが見られる種目です。 スタジアムでは勝者も敗者もなくお互いに健闘を讃え合う選手たち、観客からは大きな拍手と歓声が沸き起こり、競技場全体が感動に包まれるのが、混成10種競技、7種競技のフィナーレの特徴になります。

【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望とは】

10種競技は欧米選手が強さを誇り、最近ではアメリがロンドン2012大会とリオデジャネイロ2016大会の2連覇を果たしている強豪国です。 リオデジャネイロ2016大会で銅メダル、東京2020大会で銀メダルを獲得したフランス、 東京2020大会で金メダルを獲得したカナダが、しばらくは10種競技を引っ張る存在になると考えられます。

7種競技はかつてアメリカが圧倒的な強さを発揮し、ロサンゼルス1984大会で銀メダル、続くソウル1988大会とバルセロナ1992大会で連覇を果たした強豪国です。 だが、それ以降はイギリスを中心にヨーロッパ勢が上位を占めています。

近年の注目選手はベルギーで、リオデジャネイロ2016大会で金メダルに輝き、2017年5月、オーストラリアで行われた混成競技の大会で優勝、東京2020大会でも金メダルを獲得し、ロサンゼルス2028大会での活躍も期待される有望な選手輩出国です。

日本はリオデジャネイロ2016大会で日本チームの旗手を務めた日本記録保持者が盤石の強さを誇っていたが、2017年の世界陸上選手権代表選考会では若い選手が優勝しています。 リオデジャネイロ2016大会代表になり、日本の10種競技をけん引きする存在です。 7種競技では、世界の壁は厚く急成長ととげる有望選手に期待が集まります。

【開催会場】

※東京2020大会組織委員会 公式サイトより

バスケットボールは己たちの妙技と戦術、迅速な展開やルールとの勝負

バスケットボールは5人制で、相手コートのリングにボールを投入れる競技です。 試合はチームワークや俊敏性、戦術に加え、全員攻撃・守備と目まぐるしく攻守が入れ替るスピーディーな試合展開に注目! 日本チームの活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。

世界状況

バスケットボールの主な強豪国と地域:

「女子:アメリカ、日本、フランス etc.」

「男子:アメリカ、フランス、オーストラリア etc.」

上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国々です。

ロサンゼルス2028大会では、欧米、アジア勢との順位争いに瞬きを忘れる。

己の妙技で、数多くのポイントを獲得し、新たな勢力図を築き上げられる国と地域はどこだぁ!

【バスケットボール競技の特徴】

バスケットボールは、全員攻撃、全員守備、めまぐるしく攻守が入れ替わる、スピーディーな試合展開です。 1チーム5人ずつで、パス、ドリブルなどでボールをつなぎ、相手コートのリングに投げ入れる競技になります。 男子では平均身長が2メートルに迫る選手たちが10人、屋内28メートル×15メートルのコートの中で、まるで花火が散るようにスピーディーな接近戦を繰り広げ、また不可能とも思える体勢から、ここしかないと思うポイントに撃つ針の穴を通すようなショットは圧巻です。 相手を翻弄するようなトリックプレーがゴールに結びつくシーンは痛快そのもの、観客から大歓声があります。 バスケットボールは、チーム戦術と個人技、瞬間的なスピードが魅力の、極上のエンターテイメントです。

【バスケットボール競技の歴史】

バスケットボールは、カナダ出身のジェームス ネイスミス博士が冬の間、生徒に健康を維持するために考案し、体育の授業に取り入れたことから広がります。 1891年12月に、アメリカ、マサチューセッツ州のスプリングフィールドにある国際YMCAインターナショナル トレーニング スクールに在籍していた体育教師は、適切な屋内スポーツを探し求めていたスポーツです。

【オリンピック競技としての歴史】

オリンピックでは、セントルイス1904大会でデモンストレーション競技として実施されます。 初めてオリンピックに登場し、この大会はアメリカのバスケットボール選手権のイベントとしてカウントされ、アメリカのチームのみが参加したゲームです。 1920年代には初の国際大会が開催され、その数年後のベルリン1936大会よりバスケットボールがオリンピック正式競技となります。 1950年代には男女初の世界選手権が開催された歴史です。 なお、女子バスケットボールは、40年後のモントリオール1976大会で初めてオリンピック種目として採用されます。 競技人口は4億5千万人といわれ、国際競技連盟(FIBA)加盟国はサッカー(FIFA)を上回る213ヵ国にのぼる人気スポーツです。

歴史的に見ると、米国は1972年、1988年、2004年を除くすべての大会で男子チームがオリンピック金メダルを獲得し、1984年以降、1992年のオリンピックを除くすべての大会で女子チームが優勝するなど、自らが発明したスポーツで特に優位に立っています。

アマチュア規定撤廃後のバルセロナ1992大会では、NBAのスター選手たちが集結した「ドリームチーム」と呼ばれるアメリカ代表が格の違いを見せつけ、各試合で平均40点以上の差をつけて金メダルを獲得し、大会に大きな華を添えたチームです。 以来、アメリカ代表チームは歴代NBAの花形選手を集め、世界中のスポーツファンの注目の的になっています。

【ルール】

実施種目

バスケットボール大会(女子/男子)

バスケットボールは、長方形の屋内コートで5人のプレーヤーからなる2つのチームが対戦する競技です。 5人制バスケットボールの攻防は全員攻撃、全員守備、プロスポーツとして発展してきただけあって、観客を楽しませるためのルールが多く存在します。

プレーヤーは手を使ってボールをコントロールし、ゲームの目的は、床から3.05メートルの高さに吊り下げられたフープにボールを投げ、フープからどれだけ離れているいかに応じて、2ポイントと3ポイントを獲得することで、できるだけ多くのポイント獲得することです。

ボールの扱いや接触プレーには細かく反則が設けられており、反則を避けながらオフェンス(攻撃)側はいかに相手のディフェンス(守備)をかいくくって相手のゴールにシュートを決めるか、またディフェンス側はいかに相手の攻撃にプレッシャーをかけてオフェンスからボールを奪い取ったり、シュートミスを誘って自分たちの攻撃に転じるか、という攻防が展開されます。

オフェンスになったチームは一定時間内にシュートを放たなければならないというルールも試合をスピーディーで魅力的なものとしている試合形式です。

ポイント数は、ショットが放たれた位置によって異なります。 3ポイントラインよりも外側からショットすれば3ポイント、それよりも内側からショットすれば2ポイント、反則などで一度プレーが切られ、ディフェンスのない状態で決められた場所からショットする「フリースロー」は1投1ポイントです。

オリンピックのバスケットボールの試合は、10分間のクォーターを4回に分けて行われます。 4ピリオド、合計40分間で2桁、3桁まで得点が争われるが、接戦の終盤にはショットの一本一本が、強力なプレッシャーのかかるものとなる試合展開です。

プレーヤーはオフェンスとディフェンスを切り替え、持久力、柔軟性、そしてもちろん、コートを駆け巡り、ボールを撃つ際に多くのスキルが要求されます。

特にプレッシャーがかかるのはフリースローの場面です。 ショットが得意とされている選手がプレッシャーから外す場面が多く、逆に1つのショットをきっかけにゾーンに入った選手が神がかったように連続ポイントをしたりと、アスリートのメンタルの状態が手に取るように伝わってきます。

攻撃のカギを握るポジションの一つは、技術と俊敏性と戦術眼を高レベルで必要とされる「ポイントガード」です。 チームの強さはポイントガードの質によって左右されるといっても過言ではありません。 このポイントガードの選手に注目してみると、いかに広い視野で戦況を見極め、コートの至るところに顔を出し、指示を飛ばし、攻守の切り替えや鋭いアシストなどでゲームメイクしているかがわかるはずです。

ドリームチームアメリカを、どこのチームが倒せるか注目が集まります。 アトランタ1996大会以降、男女ともにアメリカが強さを誇り、アテネ2004大会での男子を除いて金メダル独占中です。 リオデジャネイロ2016大会は男女とも予選から全勝で金メダルに輝いており、「1強」時代は今後もしばらく続くだろう。 パリ2024大会ではNBAスーパースターの選手たちが、オリンピックの舞台に踏むかどうか注目が集まります。

【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】

男子の銀メダル争いはスペイン、フランス、セルビアなどヨーロッパ勢が中心だが、南米のアルゼンチン、北米カナダも実力をつけている競技です。 また、女子ではオーストラリアがシドニー2000大会から3大会連続で銀メダルを獲得するなど、アメリカに迫る活躍を見せています。 NBAのインターナショナルプレーヤーはますます増加し、NBAチーム主力で活躍する選手は自国代表として国旗を背負い、国の名誉のために戦うだろう。 普段のNBAでの戦いとは全く違う迫力ある40分間が繰り広げられます。

日本の代表チーム(5人制)の愛称は男女ともに「AKATSUKI FIVE(アカツキファイブ)」です。 男子は初めて正式種目となったベルリン1936大会から出場し、モントリオール1976大会を最後にオリンピックから遠ざかっているが、2016年にBリーグ(ジャパン プロフェッショナル バスケットボールリーグ)が開幕したことで、日本のバスケットボールは盛り上がり、東京2020大会を経てロサンゼルス2028大会ではどのようなプレーを魅せてくれるのか期待が高まります。

女子はモントリオール1976大会で5位入賞、アトランタ1996大会で7位入賞、3大会ぶりに出場となったリオデジャネイロ2016大会では準々決勝で女王アメリカに敗れたものの、アトランタ1996大会以来のベスト8進出を果たす実力です。 アジアでは2017年までアジアアップ3大会連続優勝を遂げるなどの頭抜けた実力を誇っています。 東京2020大会では銀メダルを獲得し、脂がのってきたチームです。

バスケットボール開催地

※東京2020大会組織委員会 公式サイトより

3×3バスケットボールは独特の雰囲気の中で、迅速な攻防との勝負!

3×3バスケットボールは3人制で、コイントスで攻撃側、守備側を決めて行う競技です。 試合はアーバン・ストリート・スタイルで、チームワークや俊敏性、柔軟性、予測力が要求される戦術と技に注目! 日本チームの活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。

世界状況

3×3バスケットボールの主な強豪国と地域:

「女子:アメリカ、ROC、中国 etc.」

「男子:ラトビア、ROC、セルビア etc.」

上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国と地域です。

ロサンゼルス2028大会では、欧米、アジア勢との順位争いにストリート系が注目する。

己の技とチーム力で、メダル獲得できる国と地域はどこだぁ!

【3×3バスケットボール競技の特徴】

世界一のアーバン(都会環境)スポーツとされる3×3バスケットボールは、バスケットボールのクリエイティブなバリエーションとして、フォーマルではない構造のストリートバスケットボールから発展したスポーツです。

屋外コートからオリンピックへと進化した3×3バスケットボールは、5×5バスケットボールの開発を担当する統括団体である国際バスケットボール連盟(FIBA)によって長年にわたって構成されてきた競技になります。

2021年、東京2020大会でオリンピック正式種目に採用され、実施された1チーム3人同士で得点を競う「3×3 バスケットボール(スリー エックス スリー)」 新種目は、よりハードでスピーディーな試合展開です。

フランスでの3×3ワールドツアーや3×3スーパーリーグなどのイベントの導入は、DJと音楽が刺激的な雰囲気の中でプレイされるこの若いアーバンスポーツの人気の高まりを反映しています。

東京2020大会からの新種目3×3バスケットボールは主にストリートシーンで発展してきたスポーツです。 バスケットボールの歴史の中では新しい形式だが、全世界での競技人口はすでに40万人を超え、ワールドカップには180以上の国と地域が参加する人気スポーツに成長しています。

【オリンピック競技としての歴史】

2010年シンガポールユースオリンピックのプログラムに3×3バスケットボールが新たに加わり、また、2014年南京ユースオリンピック、2018ブエノスアイレスユースオリンピックにも出場した競技です。

この若いスポーツの目覚ましい成功を背景に、IOCは2017年に東京2020オリンピックの種目に3×3バスケットボールを含めることを決定したと発表し、この新しいダイナミックでスペクタクルな都会的なバスケットボールのバリエーションは、オリンピックの観客を魅了しています。

【ルール】

実施種目

3×3バスケットボール大会(女子/男子)

3×3バスケットボールは、通常のバスケットボールコート(縦28メートル×横15メートル)の約半分(縦11メートル×横15メートル)を使用した、ハーフコートで行われ、3人のプレーヤーからなる2つのチームが競い合う競技です。 コイントスで攻撃側、守備側を決め、ゲームを開始し3人で試合に臨みます。

どちらのチームも、誰がボールを持っているかに応じて、同じフープを攻撃および防御する試合展開です。

10分一本勝負で、通常のバスケットボールの3ポイントラインが2ポイントラインとなり、その外側からであれば2点、内側が1点(フリースローも1点)となります。

勝者は、どちらかのチームが10分間の終了時に最高得点を獲得したチーム、または21点先取した場合はその時点でゲームが終了です。

2021年の東京大会では、3人の選手と1人の補欠選手からなる8チームが、3×3バスケットボール史上初の男女オリンピックタイトルを目指して激突しています。

5人制よりもさらにスピーディーな攻防が繰り広げられるため、スリリングで目の離せない観戦体験になる試合展開です。 また、試合中でもMCや音楽など、エンターテイメントでゲームを盛り上げるのが大きな特徴でもあります。 3×3のゲームは短いですが、3×3のプレーヤーは5×5のプレーヤーと同じくらいの柔軟性、スキル、予測力を発揮することが必要です。

【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】

3×3バスケットボールの世界ランキング上位国は、男子ではセルビア、ロシア、女子では中国、ウクライナと以外にもアメリカの順位は低い傾向があります。 ただしこの種目は世界ランキングの順位変動が激しく、メダル獲得は出場チームすべてに可能性があり、猛暑のパリでどう戦うか各国ともに準備に余念がないだろう。

日本は新種目「3×3バスケットボール」の世界ランキング2018年11月時点で男子4位、女子は8位につけています。 ロサンゼルス2028大会での日本バスケットボールチームの活躍に期待が集まりそうです。

3×3バスケットボール開催地

※東京2020大会組織委員会 公式サイトより

ロードは一貫性と集中力で完璧なポジションを取り、己の脚力の勝負!

ロードは一般公道コースで実施され鍛え上げた脚力や体力、テクニック、各国のチームワークが光る競技です。 試合はスピードと耐久力、戦略に加え、限りなく空気抵抗を減らす走りや各チームの駆引きに注目! 日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。

世界状況

サイクリング ロードの主な強豪国と地域:

「エクアドル、ベルギー、スロベニア、オーストリア、オランダ、イタリア etc.」

タイムトライアル

「スロベニア、オランダ、オーストラリア、スイス etc.」

上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国々です。

ロサンゼルス2028大会では西欧、東欧、オセアニア勢との順位争いに向かい風が吹き荒れる。

己のエンジンを全開(kgf.m(N.m)/RPM)にスパークさせて、公道をうならせる国と地域はどこだぁ!

【自転車競技の特徴】

自転車は18世紀末にドイツで発祥されたのちフランスで改良され、ほどなく貴族階級の間でスポーツとして楽しまれるようになります。 その後、ヨーロッパからアメリカにわたり、アメリカでも普及したスポーツです。 自転車は、過去と現代の展望の両方を反映して、さまざまな分野で構成されています。 ロードサイクリングはスポーツの最も初期の形態です。

【オリンピックとしての歴史】

19世紀には、自転車の発明によりレジャーの娯楽となり、サイクリングの人気が急上昇します。 最初のレースは数年後に開催され、記録は1868年にパリのサンクルー公園で開催されたのが始まりです。

その後、まもなく、国内連盟が設立され始め、オリンピック第1回大会のアテネ1896大会から正式競技として採用され、 以来途切れることなく実施されている最も長い歴史を持つ数少ない競技の一つになります。 1900年から1908年までの3回の大会のうち、ロードサイクリングが欠場したのは1回だけです。 1900年には国際自転車競技連合として知られる国際連盟が設立され、さまざまな競技の組織を監督するようになります。

自転車レースはプロの世界を中心として発展してきたため、オリンピックの舞台では比較的地味な存在であったが、 バルセロナ1992大会からプロ選手の参加が可能になり、オリンピックでの注目度がアップしている競技です。

女子種目はロサンゼルス1984大会で、初めて個人ロードレースが採用された後、種目を増やし、 ロンドン2012大会以降男女種目同時実施が実現しています。

【自転車競技の歴史】

アトランタ1996大会からは、ロード タイムトライアル、マウンテンバイクが、シドニー2000大会はトラック種目に日本で発祥したケイリンが、 北京2008大会からはBMXレースがそれぞれ種目に加わり、東京2020大会ではトラック種目のマディソンとBMXフリースタイルの追加が決定された競技です。 このように、自転車レースのバリエーションは近年ますます広がりを魅せています。

今や世界最高のサイクリストたちによって論争されているオリンピック種目にさらなる名声をもたらしている競技です。

競技は使用する機材の違いで、すり鉢状の傾斜がついた競技場(オリンピックでは1周250メートル)で実施されるトラック、 一般公道で実施されるロード、起伏に富んだコースで実施されるマウンテンバイクとBMXレーシング、BMXフリースタイルの5つに大別されます。

繰り広げられるポジション争い、駆け引き、フィニッシュまで気が抜けない、手に汗握る戦いは圧巻です。

【ロードとは】

自転車ロードは屋外で行われ、オリンピックでは個人ロードレースと個人タイムトライアルの2種類の種目に分かれています。 個人ロードレースは一般公道を使い、男子は250キロメートル超、女子は130キロメートル超のコースを一斉スタートして着順を競う種目です。 全選手が一斉にスタートするロードレースは、持久力が試され、同じ国の選手のチームワークが光る種目でもあります。 多くの場合、レース(女性は120キロメートル以上、男性は200キロメートル以上)は、数百メートル以上のスプリントフィニッシュで勝つため、選手はレースの前半で完璧なポジションを取り、エネルギーを節約することが必要です。

個人タイムトライアルは一定の時間間隔を空けて1名ずつスタートし、男子は50キロメートル前後、女子は30キロメートル前後の距離の走行時間を競う種目です。 タイムトライアルが50キロメートルを超えることはめったにないため、ロードレースよりもはるかに短い距離をカバーします。 一貫性と集中力、そして効果的な空力ポジショニングとパワーによる保存が求められる種目です。

ロード種目 開催地:

※東京2020大会組織委員会 公式サイトより

トラックは空気抵抗を限りなく低減させた走り、己の脚力と駆引き勝負

トラックは新種目も追加され、男女6種目ずつ行われる最も数多い種目競技です。 試合はすり鉢状の傾斜がついた競技場(1周250m)で実施され、如何に空気抵抗を抑え、チーム力を最大限に発揮できるかが見所! 日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。

世界状況

サイクリング トラックの主な強豪国と地域:

「オムニアム:イギリス、ニュージーランド、イタリア、アメリカ、オランダ etc.」

「ケイリン:イギリス、マラウイ、オランダ、ニュージーランド、カナダ etc.」

「スプリント:オランダ、イギリス、カナダ、ウクライナ、ホンコン・チャイナ、 チーム:オランダ、イギリス、フランス、中国、ドイツ、ROC etc.」

「パーシュート:イタリア デンマーク、オーストラリア、ドイツ、イギリス、アメリカ etc.」

「マデイソン:イギリス、デンマーク、フランス、ROC etc.」

上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国と地域です。

ロサンゼルス2028大会では、欧米、オセアニア、アジア勢との順位争いに空気摩擦で火花が飛び散る。

己のエンジンが叩き出す、100年目の新記録を打ち出す国と地域はどこだぁ!

【トラック競技の歴史】

長年オリンピック競技として君臨してきた自転車トラック競技は、近代最初のオリンピックで採用されたが、1912年のストックホルム大会では実施されなかった種目です。 120年以上の歴史を持つこのスポーツでは、ヨーロッパ諸国、特にイギリス、フランス、オランダ、イタリアがメダル獲得数の大部分を占めています。 しかし、他の国々は大会ごとに力をつけ、改善している種目です。 例えば、2019年の世界選手権で金メダル6個を含む10個のメダルを獲得したオーストラリアなどが存在します。

【トラックとは】

最初の自転車は1850年代に、特にフランスで発明され、今日私たちが知っている自転車とはかけ離れたものです。 しかし、1870年代になってようやくイギリスは木製の屋内トラックでサイクリングの競技会を発展させ、1878年にロンドンで最初の6日間のレースが開催されます。 トラックサイクリングは急速に人気が高まり、国際サイクリング協会の創設とともに発展を続け、これにより、1893年にシカゴで最初の世界選手権が開催された種目です。

トラックは、最も種目数が多く、男女それぞれ6種目ずつ実施される種目になります。

スプリントは、個人で着順を競う種目で、力を最大限に発揮するためには空気抵抗をいかに和らげるかが重要になり、レース中は最も風圧を受ける先頭を避けるためにさまざまな駆け引きが行われる種目です。 そして最終周付近からは、それまでとは打って変わって爆発的な先頭争いが繰り広げられ、一気に勝負がつく種目になります。 「いつ仕掛けるか」の判断もまた勝負のカギとなり、手に汗握る戦いです。

男子が1チーム3人。女子が1チーム2人で行うチームスプリントは、1周ごとにそれまで先頭走り、風よけとなっていた選手がコースから外れていき、 最後の選手がフィニッシュラインに達したタイム記録となります。 チームの力が問われる種目です。

チームパシュートは、4人1組の2チームが対面でスタートし、4キロメートルで競われ、相手を追い抜く、またはタイムで勝つことで勝者となります。 見どころは、空気抵抗から仲間を守り合うチームワークです。

ケイリンは7人までの選手によってトラック8周で競われる種目で、レース途中までは先頭誘導車が選手たちへの風よけをしながら段階的に速度を上げ、選手たちはその後ろで激しいポジション争いを繰り広げます。 先頭誘導車が速度を時速50キロメートルまで上げ、残り3周で離脱すると、レースは一気にヒートアップし、そこからの激しい流れが見どころです。

オムニアムは、トラックレースの複合種目で1日に4つのレースを行い、各レースの合計得点で順位を競い合います。 4レースの内訳は、多数の選手が一斉にスタートして順位を争うスクラッチ、周回ごとに先頭の選手にポイントが入るテンポレース(オリンピックでは東京2020大会で初の実施)、2周回ごとに最下位の選手が脱落するエリミネーション、中間ポイントを獲得しながら30キロメートル前後を走破し、ポイントを競うポイントレースです。

新種目マディソンは、2人1組のペアで、レース中に選手が交代しながら男子は50キロメートル、女子は30キロメートルを走って競い合います。 選手交代は、待機している選手と行うが、その際、選手の体に触れなくてはいけなく、高速走行中の選手が交代時に、待機中だった選手を加速するために手を引いて放つ「ハンドスリング」が大きな見どころです。 ハンドスリングではなく、腰を押しても良いことになっています。

トラック競技 開催地

※東京2020大会組織委員会 公式サイトより

マウンテンバイクは己の持久力と技術で、コースを征服できるかの勝負

マウンテンバイクは山道を走り抜けるクロスカントリー競技です。 試合は起状に富んだコースで実施され、様々な表情があり、選手の鍛え上げた脚力や体力、テクニックで、如何にコースを制覇できるかが見所! 日本勢の活躍に期待する。フランス勢は100年目に挑む。

世界状況

マウンテンバイクの主な強豪国と地域:

「スイス、イギリス、スペイン etc.」

上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国々です。

ロサンゼルス2028大会では、西欧勢との順位争いに野生動物も加わる。

己の戦略を駆使したコース取りができる国と地域はどこだぁ!

【マウンテンバイク競技の歴史】

マウンテンバイクは、トラックサイクリングとロードサイクリングから100年後のアトランタ1996大会で、男女の個人レースでオリンピックデビューを果たした種目です。 オリンピックの短い歴史の中で、フランスとスイスの選手は、この種目で定期的に表彰台に上がり、この種目で授与された42個のメダルのうち16個を合わせて獲得しています。

【マウンテンバイクとは】

マウンテンバイクは、1970年代に登場した比較的新しいスポーツで、一部のサイクリストがバイクをオフロードに持ち出して、新しいトレイルを探索したいと考えついたのが始まりです。 1990年代には、ライディング中に受ける衝撃に耐えることができる最初のマウンテンバイクが作成されます。 その後、マウンテンバイクが普及し、それ自体がスポーツとなり、形になり始めた種目です。 最初の非公式大会は1980年代に開催され、1990年代に最初の公式世界選手権が開催されます。

【ルール】

クロスカントリーマウンテンバイクには、男女2種目が実施されます。 1周4キロメートル~6キロメートルの未舗装の山道を走るマウンテンバイク種目(クロスカントリー)は、同じスタートラインから出発し、山岳地帯の起伏の多い地形を周回し、さまざまな表情があるコースをテクニック、持久力、スタミナでいかに征服するかが見どころです。 レースはマススタートを特徴とし、一般的には複数のラップで行われます。 選手は1時間20分から1時間40分かけて、競技中に数十キロメートルをカバーする紆余曲折に満ちた激しいコースを完走する試合展開です。

マウンテンバイク競技 開催地

※東京2020大会組織委員会 公式サイトより

BMXフリースタイルは己の技の難易度や独創性など、様々な採点との勝負

BMXフリースタイルは新種目として追加された競技です。 試合は曲面やスロープが複雑に組み合わせた施設で行われ、1分間にトリックを数多く行い、技の難易度や独創性、流れ、コントロール、着地などに注目! 日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。

世界状況

BMXフリースタイルの主な強豪国と地域:

「イギリス、アメリカ、スイス、オーストラリア、ベネズエラ etc.」

上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国と地域です。

ロサンゼルス2028大会では、欧米、オセアニア勢との順位争いに大道芸人(パフォーマー)も興味が沸く。

己のパフォーマンスを発揮できる国と地域はどこだぁ!

【BMXフリースタイル競技の歴史】

BMXフリースタイルは、2018年にブエノスアイレスで開催されたユースオリンピックで初めてオリンピックの舞台に登場します。 満員の観衆の前で、スリリングな光景を披露し、IOCにこの究極のアーバンスポーツの可能性を確信させた種目です。 BMXフリースタイルは、2021年に東京で開催されたオリンピック種目で初登場させます。 この新しいスポーツは、新鮮な感覚をもたらし、すでにエキサイティングで包括的なサイクリングプログラムにアドレナリンを注入する種目です。

【BMXフリースタイルとは】

1970年代にカルフォルニアのレース文化から生まれたBMXフリースタイルは、ヒーローを模倣することに熱心な、この地域の子供やティーンエイジャーの想像力から生まれます。

このスポーツは、その後、数十年にわたって人気が高まり、2000年代のX GamesやFISE国際エクストリームスポーツフェスティバルなどのエクストリームスポーツ大会のプログラムを統合させた種目です。 第1回BMXフリースタイルワールドカップは、2016年に自転車競技の世界統合団体であるUCIによって、その年のFISEの一部として開催されます。

【ルール】

BMXフリースタイルは、都市の公園や曲面やスロープを複雑に組み合わせた施設で行われる種目です。 選手は60秒間にできるだけ多くのトリックを披露することが求められます。

1分間にトリック(ジャンプ、空中動作、回転などの技、テクニック)をいくつも行い、点数を競う採点競技です。 スコアは、技の難易度やジャンプの高さ、独創性(創造性)、流れ、コントロール、着地、スタイルなどが採点の対象となります。

これまで速さを競うことに主眼が置かれていた自転車競技に、新たな風が吹く種目です。

BMXフリースタイル(女子/男子)

BMXフリースタイル開催地

※東京2020大会組織委員会 公式サイトより

BMXレーシングは己の素早い反応とエネルギーの爆発力、持久力との勝負

BMXレーシングは起状あるコースで高々とジャンプを繰返し、幾つかの傾斜の付いたコーナーを抜けフィニッシュを目指し、順位が決まる競技です。 試合は高所からの落下や接触など危険がつきまとう熱戦に注目! 日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカは。

世界状況

BMXレースの主な強豪国と地域:

「イギリス、コロンビア、オランダ etc.」

上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国々です。

ロサンゼルス2028大会では、西欧勢との順位争いにエキサイティングな危険がつきまとう。

己の走りを素早く決められる国と地域はどこだぁ!

【BMXレーシング競技の歴史】

BMXは2003年に国際オリンピック委員会(IOC)の決定で、2008年北京オリンピックの正式種目として採用され、オリンピックの舞台で活躍した歴史は比較的浅いが、すでにオリンピックで存在感を示している選手もいます。 オリンピックで2度の金メダルを獲得したコロンビアと、東京2020で優勝し、2021年の世界チャンピオンであるオランダは、パリ2024で表彰台の頂点に立つ有力候補の2人です。

【BMXレースとは】

BMXはバイシクル モトクロスのことで、オートバイのモトクロスの影響を受けて1960年代にアメリカ カリフォルニアで誕生した競技になります。 子供たちは、自転車でアイドルの真似をして楽しみ、BMXは、1980年代初頭に最初のBMX連盟が設立され、本格的なスポーツに発展し始めた種目です。 1982年に第1回BMX世界選手権が開催され、1993年にはBMXが国際自転車競技連合を正式に統合し、オリンピック競技への最初のハードルを突破します。

【ルール】

BMXレーシングは、8メートルの高所にあるスタートヒル ゲートから最大8人が一斉に坂を駆け下り、400メートルのトラックに飛び込み、最高時速60キロメートルに達する種目です。

BMXレーシングは、大きく起伏のあるコースで高々とジャンプを繰り返し、幾つかの傾斜の付いたコーナー(バーム)を抜けてフィニッシュを目指し、着順で順位が決まります。 この種目は、最も反応が速く、ペースが速い選手が勝てる戦いです。

高いジャンプからの落下や接触などの危険がつきまとうため、フルフェイスヘルメットやゴーグルなど5種別中で最も多くの装備が必要だが、それだけにレースは迫力満点な試合展開になります。

BMXレーシングは、数分間の持久力が評価される傾向があり、わずか数秒の短時間で激しいエネルギーの爆発が必要です。 素早い反応と爆発力は、集団の先頭でゲートから飛び出し、フィニッシュラインまでリードを維持するために不可欠になります。 決勝レースは、観客が息を殺して見守るスリリングな光景です。

レース(女子/男子)

BMXレーシング競技 開催地

※東京2020大会組織委員会 公式サイトより

【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】

歴代メダル獲得数ベスト3は、自転車文化の本場である西欧の国々、フランス、イタリア、イギリスで、西欧に次いでアメリカ、オーストラリア、東欧と続きます。 ただ、トラック種目においては近年ニュージーランドやオーストラリアといったオセアニアの選手たちが力を上げてきており、ロサンゼルス2028大会の表彰台では、これまでとは少し違った顔ぶれが見られるかもしれません。

BMXでは、アメリカやオーストラリア、コロンビアなど西欧以外からメダリストが出ており、今後が注目される種目です。 アジア地域からは近年、中国の選手が力を伸ばしています。

また、自転車競技の特徴として選手寿命が長く3大会にわたってメダルを獲得し続けている選手が珍しくありません。 スピード、テクニック、チームワーク、鍛え上げられた脚力が躍動する自転車競技は、種目ごとに異なる勢力図、複数のオリンピックを制し、記憶に刻まれる次の英雄に注目が集まります。

日本はケイリン発祥の地で、これまでにトラック種目でいくつかのメダルを獲得し、近年ではロード種目でも有望選手が育っており、ロサンゼルス2028大会へ向けて期待が持てそうです。 また、新種目BMXフリースタイルのパークでは、ジュニア世代が注目されていて、自転車の複数種目で日本選手が活躍する可能性は広がりつつあります。

アーチェリーは驚異の集中力と強靭なメンタル、己の平常心との闘い!

アーチェリーは標的を狙って弓で矢を放ち、得点を競い合う競技です。試合は張詰めた緊張感が漂う空気の中、体力や精神力の強さ、平常心を保って70メートル先の的を正確に射抜く高度な技に注目!日本勢は。開催国アメリカ勢は。

世界状況

アーチェリーの主な強豪国と地域:

「男子:韓国、チャイニーズタイペイ、トルコ、イタリア、女子:韓国、ROC、ドイツ、イタリア、混合団体:韓国、オランダ、メキシコ etc.」

上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国と地域です。ロサンゼルス2028大会ではアジアや欧米、南米勢との極限の緊張感が痺れる順位争いに呼吸が乱れる。自然状況を読み取り、味方に付け、正念場で僅かな雑念を払い、矢を放てる国と地域はどこだぁ!

【アーチェリーの特徴】

アーチェリーは、70メートル先から標的を射抜く驚異の集中力、極限の緊張感に観る者すべてが息を呑む競技です。 選手と一体になって、張り詰めた緊張感と心地よい屋外の爽快感をともに味わうことができます。 アーチェリーは、現在も行われている最古のスポーツの1つで、かつては狩猟や戦いのために人類が文明とともに発展した道具です。 アーチェリーは、標的を狙って弓で矢を放ち、得点を狙う競技になります。

体力や技術はもちろん必須だが、わずかな雑念がミスにつながる競技で、メンタルの強さが勝敗の決め手となります。 一流選手たちが重要な場面で、どれだけ平常心を保って正確に矢が放てるかが見どころです。 アーチェリーには、屋外の地面の平坦な射場で行うターゲットアーチェリー、森や山などで行われるフィールドアーチェリー、屋内で行われるインドアアーチェリーなど競技の種類はさまざまだが、オリンピックではターゲットアーチェリーが実施されています。

【アーチェリーの歴史】

紀元前1200年、ヒッタイト人とアッシリア人が戦場で弓矢を使ったのが始まりです。 記録に残る最初のアーチェリー大会は、周王朝(紀元前1027-256年)に中国で行われています。 1931年に、このスポーツは世界中で発展し、国際アーチェリー連盟が設立され、現在はワールドアーチェリーとして知られている競技です。

【オリンピックとしての歴史】

アーチェリーは早くからオリンピックに登場し、パリ1900大会でアーチェリーが開催され、1920大会まで続けて実施されてきましたが、パリ1924大会からしばらく外された競技です。 その後、ミュンヘン1972大会まで50年以上にわたってオリンピックから遠ざかり、再び正式競技として復活した競技になります。 アーチェリーはミュンヘン1972大会で再導入され、それ以来、オリンピック種目として採用されている競技です。 韓国は1972年のオリンピック復帰以来、金メダルの半分以上(45個中、27個)を獲得し、圧倒的な強さを見せています。

【ルール】

オリンピックでは、標的は直径122センチメートルの円で、射手から70メートル離れた位置で競技を行い、中心に当たれば10点、以下、得点となる円の帯が並んでいて、9点、8点、1点と外側に向かって点数が小さくなる配点です。 1点の外側は0点となります。 射手から70メートル離れた位置というのは、オリンピック競泳の50メートルプールより、さらに長い距離です。 そんなに遠くからCDと同じ大きさの中心の10点をめがけて矢を放ちます。 まずはその壮大さ、高度な技に圧倒される競技です。

【アーチェリー競技方法】

オリンピックのアーチェリーは、男女2種目、団体2種目(男女別)、そして東京2020大会で初めて行われた混合種目の5種目で実施されます。 アーチェリーは大きな集中力と器用さが必要です。 アーチェリーは、特に決勝戦や個人種目では、たった一度のミスが致命的になる可能性があるため、神経がすり減ります。

予選は64人の選手で行われるランキング ラウンドで、ランキングに応じて決勝までノックアウト方式で競い合い、トーナメントのランキングを決めるために行われる試合です。

1人が72射放ち、合計得点で1位から64位までの順位を決め、1位対64位、2位対63位とトーナメントでの対戦相手が決まります。 1対1で行われるトーナメントでは、1射ずつ交互に射つ(1射の制限時間は20秒)試合方式です。 1マッチ6ポイント先取で勝利になり、1セット3射30点得点で得点の高いほうの選手に2ポイント、引き分けの場合はそれぞれに1ポイントが付与されます。 最大5セットまで行い、両者5ポイントの引き分けのときはシュートオフ(タイブレーク)を行い勝者を決定する競技です。

予選と異なり1対1で対戦するので、勝つか負けるかの戦いになります。 アーチェリーは自分との闘いというが、相手が高い点を出せば、どうしても気持ちに影響するもので、相手の得点によって、さらに良い得点を出すこともあれば、プレッシャーでミスしてしまうこともある試合展開です。 どれだけ相手に影響されず、自分のパフォーマンスができるかが、一番の見どころになります。 シーソーゲームになることも多く、1射、1射、最後まで安心はできません。

矢をつがえ、引き、狙いを定め、引いた矢を離すまでの一連の動作を、選手は心を乱さず、集中力を高めて行いますが、その時の心身の緊張は観る者にもはっきりと伝わってくるものです。 観戦する時は、この緊張感をともに味わい、また競技場で観戦する場合は、矢が的に向かって飛んでいくスピード感や、矢が的に吸い込まれていく時の爽快感も、 選手とともに感じることができます。

団体戦では、1チーム3人構成で予選の合計点数順に、12ヵ国のトーナメント組み合わせが決まる試合方式です。 1セットは3選手が各2射の計6射、これを4セット行い、総得点の高いチームが勝ちとなります。 1マッチ5ポイント先取で勝利し、1セットは、選手が各2本射ち計6射60点満点で得点の高いほうのチームに2ポイント、引き分けの場合はそれぞれに1ポイントが付与される仕組みです。 最大4セットまで行い、両チーム4ポイントのときはシュートオフ(タイブレーク)を行い勝者を決定します。 いい緊張感がつくられてパフォーマンスが上がる選手もいれば、失敗が許されないというプレッシャーで、ミスをしてしまう選手もいる試合展開です。 国を背負って一流選手たちが見せてくれる人間らしいドラマが楽しめます。

【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】

オリンピック アーチェリー 8連覇を誇る韓国勢の牙城を、切り崩すことができる国と地域はどこだ。

アーチェリーの強豪国といえば、なんといっても韓国です。 男女、団体とも圧倒的な強さを誇ります。 韓国の層が、いかに厚いかを知るには、韓国代表に選ばれるほうが難しいと言われており、その通りになる出来事もあるぐらいです。 アーチェリーは体力だけでなく、精神力の強さも問われるので、トップ選手の年齢の幅が広いのが特徴になります。 30歳代はもちろん、40歳代のトップ選手もいる競技です。 メンタルの強さは経験を積むことで磨かれるという面もあり得るからだろう。 東京2020大会を経てロサンゼルス2028大会で、誰が代表になって活躍するか、熟練の選手か、若手か、技術的に均衡の中、予測するのは難しくなりつつあります。

男子は韓国の次に強豪国と言われるのがアメリカです。 他にチャイニーズタイペイ、トルコ、イタリア、オーストラリア、フランス、日本などがメダルを狙ってくるだろう。 女子は中国、ROC、チャイニーズタイペイ、ドイツ、イタリア、メキシコ、日本などがメダル候補です。 層の厚い韓国の牙城をこれらの国々が崩すことができるか、注目が集まります。

日本ではアーチェリーへの興味を持つ人が、増えつつありベテラン勢や若手も自分の力が発揮できるように期待したい。

アーチェリー開催会場

※東京2020大会関連資料より、参考元:

バレーボール 女子 Ver.

女子バレーは磨上げた己の戦術と戦略で、粘り強いラリーを制する勝負

女子バレーは高い技能や作戦、チームワークと協調性が求められる球技です。 試合は監督の采配やセッターやアタッカー、ブロッカー、オポジット、リベロの大胆なスーパープレーが魅力! 日本女子の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。

世界状況

バレーボール 女子の主な強豪国と地域:

「アメリカ、ブラジル、セルビア etc.」

上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国々です。

ロサンゼルス2028大会は欧米や南米、アジア勢との粘り強い順位争いに執念の火花を散らす。

各国の選手たちの高い技能や身体能力、戦術、チームワーク、協調性を備えたバレーボールの名誉を掴み取れる国はどこだぁ!

バレーボール 男子 Ver.

男子バレーは磨き上げた己の戦術と戦略で、力強いラリーを制する勝負

男子バレーは高い技能や作戦、複雑性を持合せた球技です。 試合は渾身の力で仕掛ける強烈なサーブやスパイク、低いトスを速く上げて打つ速攻などパワーみなぎるダイナミックなスーパープレーが魅力! 日本男子の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。

世界状況

バレーボール 男子の主な強豪国と地域:

「フランス、ROC、アルゼンチン etc.」

上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国々です。

ロサンゼルス2028大会は欧米や南米、アジア勢のパワーみなぎる順位争いに目が追いつかない。

各国の選手たちの高い技能や身体能力、戦術、チームワーク、複雑性を備えたバレーボールの名誉を掴み取れる国はどこだぁ!

【バレーボールの特徴】

バレーボールは、バスケットボール発祥の地である米マサチューセッツ州のスプリングフィールド大学を卒業後、同州ホルヨーク市のYMCA体育指導者を務めていたウィリアム G モーガンによって1895年に考案された競技です。 ウィリアム G モーガンは、高齢者がプレーできるスポーツを作りたいと考え、当初は「ミノネット」と呼ばれ、誰もが楽しめる室内の娯楽スポーツとして、テニスやハンドボールなどの他のスポーツの特徴を取り入れて発展したスポーツになります。

バレーボールは瞬く間に人気を博し、20世紀初頭には、カナダをはじめ、キューバや日本など、世界中で急速に普及していった競技です。 最初のルールブックは1900年代初めに作成され、1947年には国際バレーボール連盟(FIVB)が創設されます。 その2年後に男子の第1回世界選手権がチェコスロバキアで開催され、1952年には女子の世界選手権がソビエトで開催された歴史です。

バレーボールは、ネットによって分けられた18メートル×9メートルのコートで、2つのチームがネット越しにボールを打ち合い、ボールを落とさずに、3回以内のタッチで相手コートに返球します。 相手チームのサーブをレシーブし、トスを上げ、スパイクを打ちこむのが基本的な流れで、攻撃と防御を交互に行うプレースタイルです。 選手の高い技能や身体能力に加え、高い戦術を理解し合える最良のメンバーのチームワークや協調性が求められます。

どちらかのチームがコート内に落球したり、大きくはじいてアウトになったり、また反則によってボールを繋げなくなるまで、ボールを打ち合うラリーが続く試合展開です。

バレーボールのポジションはセッターとスパイカー(アタッカー)、ブロッカー、オポジット、リベロとそれぞれの役割があります。 スパイカーやオポジットの強烈かつのダイナミックなスーパープレーや、粘りのレシーブ、目の前に立ちはだかる高い壁を打ち破る強烈なアタック、諦めずにボールを追う姿から目が離せません。

【オリンピック競技としての歴史】

バレーボールは、東京1964大会において、新競技として男女種目ともにオリンピックデビューを果たした競技です。 当時は、1リーグ総当たり制(ラウンドロビン方式)で行われ、全てのチームがお互いに対戦する選手権が行われています。 8年後、この方式は1972年ミュンヘンオリンピックで変更され、予選ラウンドと、上位8チームによる決勝ラウンドで構成される標準的なトーナメントに取って代わられ、メダル獲得チームを決定する形式です。

1960年代から70年代にかけては、男女ともに日本とソビエト連邦が表彰台の常連だったが、1980年代以降、アメリカ合衆国、中華人民共和国、ブラジル、キューバが強豪国に名を連ねるようになります。 1990年代から今日にかけては、これらの国に加えイタリア、中国も力をつけてきている勢力図です。

男子はロシア(旧ソ連)、ブラジル、アメリカ合衆国、女子はロシア、中華人民共和国、キューバがそれぞれ、オリンピックでの金メダル獲得数トップ3を占めています。 オリンピックでは、これまでに男女それぞれ15個の金メダルが授与されたが、その10個をこれらの国が獲得している強豪国です。

【ルール】

種目

バレーボール大会(女子/男子)

バレーボールの主な大会や国際試合は、長さ18メートル、幅9メートルの室内コートをネットで2つに分けて行います。 1チーム6人制で、前衛 後衛それぞれ3人の計6人がボールを素手で打ち合って対戦するチームスポーツです。

守備を専門とするリベロは、どの後衛の選手とも交代することができるポジションで、レシーブのスペシャリストとして、1人だけ異なる色のユニフォームを着用するので判別しやすくなっています。

試合は、ラリーに勝ったチームが1点と同時に次のサーブ権を得るラリーポイント制で、25点先取の5セットマッチで行われるルールです。 ただし24-24の同点になった場合はデュースとなり、相手チームより2点リードするまで試合は続けられます。 特に実力が拮抗したチーム同士の対決では1点の取り合いが長く続き、手に汗握る試合展開です。 3セットを先に獲得したチームが勝者となりますが、セットカウントが2-2となった場合、最終第5セットは最小限2点差をつけて15点を先取したほうが勝利します。

男子のプレーは、速さと高さ、そしてパワーが魅力です。 バレーボールの試合では、特に華麗かつ強烈なジャンプサーブは、時速130キロメートルにも到達します。 低いトスを速く上げて素早くスパイクを打つ速攻(クイック攻撃)は、目が追いつかないほどの速さです。 また、2メートルを超える長身の選手がスパイクを打つ高さは、3.5メートルにも達し、その打点から、渾身の力でボールを相手コートに叩きつける迫力は観客を魅了させます。 選手には、高い筋力や瞬発力、そのスパイクをレシーブするための電光石火の反射神経が要求される試合展開です。

女子は、男子に比べてラリーが続きやすく、1回のプレーが長いのが特徴になります。 コートに落ちる寸前のボールを拾い、最後まで諦めずに追いかける粘り強いプレーに、心からの声援を送りたいところです。

速さと高さ、パワーみなぎる男子のプレー、粘り強い女子のプレーに刮目せよ!

【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】

現在、世界バレーボール ランキングで上位を占めているのは、男子はフランス、アルゼンチン、ブラジル、アメリカ、イタリア、ポーランド、ロシアなど、女子はセルビア、中国、アメリカ、ブラジル、ロシアなどです。

オリンピックの金メダル獲得数は、男女ともロシアが4個とトップだが、うち男子は3個、女子はすべてソビエト連邦時代のものになります。 高さとパワーを誇ったソビエト連邦に対抗すべく、速攻やフェイントといった戦術が他国で次々と編み出され、競技に複雑性が加味されていった競技です。 近年では、ヨーロッパの伝統国に加えて、男女ともブラジル、アメリカの活躍が顕著となっています。

観戦中は、得点を量産するエーススパイカーに目が行きがちだが、実際に試合を組み立てているのはセッターです。 多くの場合、指示を出す司令塔役を務め、サインによってチームメイトに戦術を伝達します。

プラン通りに攻撃を実行して成功させるには、レシーブしたボールをうまくセッターに返すことがカギです。 名セッターは処理の難しいボールも自在に扱います。 またセッターが繰り出す正確かつ精度高いトスやブロッカーの度胸、守備を専門とするリベロは、レシーブのスペシャリストとして大変重要なポジションです。

確かにスパイクやブロックでは身長が高く腕のリーチが長いほうが有利であるが、単純に体格差だけで勝敗が決まるわけではありません。 各国のチームで要となるセッターに注目すると、よりゲームの奥深さが感じられるはずです。 また、監督の采配にも注目し、対戦相手の特徴を踏まえつつ、誰を先発で起用するか、さまざまな状況に応じて、どのような選手交代をするのか、また悪い流れを断ち切るタイムアウトのタイミングなども、勝利への重要なポイントとなります。

日本女子は東京1964大会において、回転レシーブという新しい技術を導入して金メダルを獲得し、東洋の魔女と呼ばれ、その後、モントリオール1976大会で金メダル、他大会で銀メダルと銅メダルを各2個獲得した強豪チームの一つです。 女子は情報端末によって戦況を分析、活用するITバレーでサーブやディフェンスを強化し、世界と互角に戦えるチームとなっています。

日本男子はミュンヘン1972大会で、時間差攻撃を生み出し金メダルに輝き、その後の大会でも銀と銅を1個ずつ獲得している強豪チームです。 ロサンゼルス2028大会へ向けて、新たな技や戦術を身に付け、どこまで躍進できるのか期待が高まります。

【開催地】

※東京2020大会組織委員会 公式サイトより

ビーチバレーボールは己たちの戦術と柔軟な対応力、連携プレーの勝負

ビーチバレーボールは砂の上で2人1組のチームが対戦する競技です。 試合は自然環境に対応する能力や戦況に素早く適応し臨機応変にプレーする能力、チームワーク、コミュニケーションなどに注目! 日本チームの活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。

世界状況

ビーチバレーボールの主な強豪国と地域:

男子「ノルウェー、ROC、カタール etc.」

女子「アメリカ、オーストラリア、スイス etc.」

上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国々です。

ロサンゼルス2028大会は欧米、オセアニア、アラブ、アジア勢との順位争いに素足がヤケドする。

己たちの反射神経で、臨機応変にプレーできる国と地域はどこだぁ!

【ビーチバレーボールの特徴】

バレーボール競技の一つとして、砂の上で実施されるビーチバレーボールは、1920年カリフォルニア州サンタモニカの海岸で誕生したスポーツです。 屋内のバレーボールから派生したビーチバレーボールは、2人1組のチームが対戦します。

最初の公式ビーチバレーボールトーナメントは1947年に開催され、1950年にカリフォルニア州のビーチを数百人の選手が転戦するサーキットも開催された競技です。 1983年に最初のプロ選手組合(バレーボールプロフェッショナル協会 AVP)が創設され、1987年には国際バレーボール連盟(FIVB)公認の初の国際大会がブラジルで開催されます。 ビーチバレーボールは、男女とも1996年アトランタ大会から、正式オリンピック種目となった競技です。

【オリンピック競技としての歴史】

ビーチバレーボールは、1992年のバルセロナ夏季オリンピックでデモンストレーション競技として初めて登場し、アトランタ1996大会でオリンピックの正式種目としてデビューを果たします。

ブラジルとアメリカは、この競技で大きな成功を収めており、42個のメダルのうち、合計24個のメダル(金メダル10個を含む)を獲得している強豪国です。 金メダルで表彰台に上がった他の国内オリンピック委員会は、男子(ロンドン2012)と女子(リオデジャネイロ2016)のドイツ、女子(シドニー2000)のオーストラリア、男子(東京2020)のノルウェーになります。

【ルール】

種目:ビーチバレーボール(女子・男子)

ビーチバレーボールでは、2人制の2チームが、長さ16メートル、幅8メートルの砂場で、ネットで仕切られたコート上で対戦します。 コートのサイズは、インドアよりひと回りほど狭めですが、コートの中央に張られるネットは、室内バレーボールと同じ高さ(女子では2.24メートル、男子2.43メートル)のものが用いられる競技です。

試合は、3セットマッチで行われ、2セット先取したチームが勝者となります。 最初の2セットは、それぞれ21点まで行われるが、3セット目まで実施される場合は15点までとなるルールです。 各チーム選手2人でコート内を全てカバーしなければならないため、電光石火の反射能力が要求され、かなりハードな競技だと言えます。

ビーチバレーボールの試合は屋外で行われるため、風、太陽、雨がプレー条件に影響を与える可能性があり、したがって、試合に勝つために、選手はさまざま状況に素早く適応し、臨機応変にプレーする能力も求められる競技です。 チームメイトの、息の合った連携プレーが見どころで、相手チームには見えないように、腰の後ろで、両手の指を使ったサインを送ってコンタクトをとっています。

【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】

ビーチバレーボールは、インドアのバレーボールから転向したプレーヤーが多く、2人制であることから近年参加国も増えている競技です。 アメリカとブラジルが強豪国として知られており、過去6回のオリンピックでは、男女ともアメリカが3回金メダルを獲得しています。 他にもノルウェー、ラトビア、ポーランド、ドイツ、カナダが頭角を現してきている勢力図です。

日本ビーチバレーボールは、女子はアトランタ1996大会で5位、シドニー2000大会で4位に入賞を果たし、競技の人気も次第に高まっており、今大会での躍進が楽しみです。 かつて日本バレーボール界は、新たな戦術や技術を披露して、メダルを獲得してきています。 果たして、ロサンゼルス2028大会へ向けて新たな取り組みや技の開発が発揮できるかが活躍のカギです。

ビーチバレー競技会場

※東京2020大会組織委員会 公式サイトより

サッカー 男子 Ver.

サッカーは若手が活躍し過酷な困難や課題、逆境を乗越える己との勝負

サッカーは若手スター選手が集い華麗なスーパープレーやダイナミック、ドラマティックさがある球技です。 試合は強豪チームが多く、神童的な技能や高い戦術、パフォーマンスを発揮できるかに注目! 日本チームの活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。

世界状況

サッカー 男子の主な強豪国と地域:

「ブラジル、スペイン、メキシコ etc.」

上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国々です。

ロサンゼルス2028大会では欧米や南米、オセアニア、アフリカ、アジア諸国勢との過酷な試練の順位争いにホイッスルが鳴り響く。

過酷な課題や困難、逆境を乗越えられたサッカーの勲章である優勝トロフィーを掴み取れる国と地域はどこだぁ!

サッカー 女子 Ver.

サッカーは若手が活躍し過酷な困難や課題、逆境を乗越える己との勝負

サッカー女子はチームワークや協調性が求められ、華麗なプレーやダイナミック、ドラマティックな球技です。 試合は強豪チームが多く神童的な技能や高い戦術、パフォーマンスを発揮できるかに注目! 日本チームの活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。

世界状況

サッカー 女子の主な強豪国と地域:

「カナダ、スウェーデン、アメリカ etc.」

上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国々です。

ロサンゼルス2028大会では欧米や南米、オセアニア、アフリカ、アジア諸国勢との過酷な試練の順位争いにホイッスルが鳴り響く。

過酷な困難や課題、逆境を乗越えられたサッカーの勲章である優勝トロフィーを掴み取れる国と地域はどこだぁ!

【サッカー競技の特徴】

サッカーの起源は古代中国にまでさかのぼり、近代的なサッカーは中世イギリスで生まれとされています。

1863年に設立されたフットボール・アソシエーション(イングランドサッカー協会)によってルールが整備され、1930年から4年ごとに開催されるFIFAワールドカップは世界中で高いテレビ視聴率を誇る大イベントとなった大会です。

サッカーは世界で最も人気の高いスポーツに成長を遂げています。

サッカーは1チーム11人でボールを相手のゴールに入れて点数を競う球技です。 ボール1つあればプレー(遊べる)できるので、ヨーロッパ、南米、アジア、アフリカなど大陸を問わず、世界各地の子供達など幅広く親しまれています。

試合は他の球技に比べ点数を得ることが難しく、それだけに1得点の重みが異なり、得点シーンでは観客の目をくぎ付けにし、人々を熱狂させるドラマティックさと魅力があるスポーツです。

【オリンピックにおける歴史】

オリンピックの男子サッカーは、FIFAワールドカップよりも歴史が長く、ロサンゼルス1932大会を除いて(1930年からFIFAワールドカップが開催されたため)第2回近代オリンピック パリ1900大会から毎大会で実施されています。

モスクワ1980大会まではオリンピック憲章のアマチュア規定のためプロ選手が出場できず、注目度は高くありませんでしたが、現在は世界の若手スター選手のお披露目、活躍の場となっており、毎回大きな盛り上がりを見せている競技です。

1992年バルセロナ大会からは出場資格が23歳以下となり、1996年アトランタ大会からは23歳以下のチームに3名のオーバーエイジ選手を加えることができるようになり、FIFAワールドカップでは実現しない若い顔ぶれの活躍が見られます。

男子サッカーはバルセロナ1992大会まではヨーロッパ諸国が圧倒的な強さを誇る強豪国です。 しかし、スペインが同大会で金メダルを獲得したのを最後に、アトランタ1996大会以降、アフリカとラテンアメリカ勢が金メダルを独占しています。

女子サッカーはアトランタ1996大会でオリンピックデビューを果たし、アメリカ合衆国女子チームは、表彰台の常連の強豪国です。

アメリカはアトランタ1996大会以来、アテネ2004大会、北京2008大会、ロンドン2012大会で4度の金メダルに輝いています。

ドイツ女子チームは、リオデジャネイロ2016大会で優勝し、カナダは東京2020大会で金メダルを獲得した国々です。

女子サッカーは年齢制限がなく、金メダルはワールドカップと同等のステータスを持っています。 オリンピックの女子サッカーは男子と比べて歴史は浅いですが、世界における女子サッカーの普及、発展に大きく寄与している種目です。

【ルール】

種目

男子、女子

オリンピックでのサッカー競技は男女ともFIFAのトーナメントと全く同じルールで実施されます。

ただし、男子サッカーはチーム構成が少し異なっており、各チームは、2001年1月1日以降に生まれた選手(パリ2024大会の時は23歳以下となる)で主に構成されなければならないルールです。

しかし、3名だけならその日以前に生まれた選手をチームリスト(合計18名)に加えることができます。

1チーム11名の選手からなる2チームが、90分間(45分ハーフ)にわたって芝生のピッチ上で対戦する競技です。

サッカーは、非常に多くの試合があるため、開会式の前に競技が始まる唯一のスポーツになります。

そのため、シドニー2000大会以来、大会が正式に開かれる2日前にトーナメントが始まる競技です。

【ポジション】

サッカーのポジションは大きく分けて、ゴールキーパーやディフェンダー、ミッドフィルダー、フォワードになります。

ゴールキーパーはゴールエリア内でプレー時間を過ごしながら、シュートを防ぐ役割で、最後方から全体を見渡しながら、大声でチームメンバーに指示を与え、自陣をまとめる重要なポジションです。

ディフェンダーはプレーエリアが自陣ゴールに近いため、一つのミスが失点につながることもあり、冷静沈着な判断と勇気あるプレーで相手チームの攻撃を食い止め、仲間と連携しながら動く常に重要なポジションになります。

また戦術によりディフェンダーがピッチをダイナミックに駆け上がって攻撃に参加し、得点につながるプレーをすることもあり、豊富なスタミナと俊足とを兼ね備えた選手が役割を務めるポジションです。

ミッドフィルダーは主にピッチのハーフウェイライン付近にポジションを取りながら、守備と攻撃の両方を行ってゲームメイクを担います。

なお、守備的な動きが多く、攻撃の芽を事前につぶすボランチ(守備的ミッドフィルダー)の働きは一見目立たないですが、非常に重要です。

より相手ゴールに近いエリアでプレーする攻撃的ミッドフィルダーは、前方のスペースを見つけ一発で通すスルーパスなど、華やかなプレーで観客を魅了させる力があります。

フォワードは仲間たちが運んで来たボールを相手ゴールに入れる「得点」を至上命題としているポジションです。 ゴール前での攻防は視聴者の目を集めるだけに点が入れば大スターになるとともに、またシュートミスも観る者に悪い印象を与えやすく、良くも悪くも目立つポジションになります。

競技は1グループ4チーム総当たりのグループリーグを経て上位2チームが決勝トーナメントに進み、メダルを争う構成です。

サッカーは日中の屋外でハーフタイムを挟んで90分間走りっぱなしの過酷さや交代選手の起用など、いかにチームのコンディションを持続させながら連戦を戦い抜けるか、メダル獲得を目指すには大きな課題が山積みです。

サッカーは手でボールに触ることができなく、ボールを操る足技、相手ディフェンスを交わし相手ゴールへとボールを運ぶチームワーク、相手チームの攻めを防ぐ戦術などファンたちを魅了し続ける力があります。

【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】

男子サッカーで強豪国は、ブラジル、アルゼンチンなどの南米の国々と、イングランド、ドイツなどの西欧諸国です。

だが、オリンピックは近年までアマチュア規定でプロ選手の出場がなく、旧ソ連やハンガリーなどの東欧諸国やカナダ、アフリカ諸国など、ワールドカップとは違う顔ぶれの国々が金メダルを手にしています。

ワールドカップ最多優勝を誇るブラジルも、オリンピックではリオデジャネイロ2016大会で優勝したのが唯一の金メダルです。 近年は、アテネ2004大会、北京2008大会でアルゼンチンが2連覇を成し遂げています。

ロンドン2012大会ではメキシコが金メダルを獲得し、ヨーロッパ諸国の栄冠はバルセロナ1992大会のスペインを最後に遠ざかっている状況です。 ただし、アジアからの金メダルは全大会を通しても、獲得できていません。

女子サッカーでは、スウェーデン、ドイツ、ノルウェーといった中欧、北欧諸国と北米、そして日本が強さを見せています。 だが、今後多くの国、地域で女子サッカーが普及していくにつれ、この勢力図もより複雑化していくことが予想される状況です。

持久力、瞬発力、視野の広さとさまざまな能力が必要とされるサッカー競技は、どのような環境においてもより高いパフォーマンスを維持できるかが金メダル獲得のカギになります。

若さが発揮されるオリンピックのサッカー、ロサンゼルス2028大会で新な勢力図に刻まれる国と地域に注目です。

日本男子はオリンピックのサッカー初出場となったベルリン1936大会の初戦で優勝候補スウェーデンに勝利した「ベルリンの奇跡」や、メキシコ1968大会での銀メダル、アトランタ1996大会でブラジルを破った「マイアミの奇跡」などの華々しい実績など、古くから多くの国民の注目を浴びてきています。

メキシコ1968大会以来のメダルを望まれて久しいが、最近ではロンドン2012大会のベスト4が最高順位となっている強豪国の一カ国です。

女子サッカーはロンドン2012大会で銀メダルを獲得し、ワールドカップでは優勝の経験をもち、強豪国として毎大会優勝候補に挙げられるが、他の国が力を伸ばしてきています。 今後もメダル圏内にとどまり続けるかどうかは、日本女子サッカーの今後の普及、強化次第になりそうです。

【開催会場】

※東京2020大会関連資料より

ゴルフは自然状況や地形に応じた戦術と攻略法を駆使した己との勝負!

ゴルフは、広大なフィールドでクラブを使い、いかに少ない打数で回れるか競う球技です。 試合は適応性やテクニック、豪快なショット、繊細なタッチ、精強なメンタルが勝敗を分け重圧に打ち勝てるかに注目。 日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。

世界状況

ゴルフの主な強豪国と地域:

「男子個人ストロークプレー:アメリカ、スロバキア、チャイニーズタイペイ etc.」

「女子個人ストロークプレー:アメリカ、日本、ニュージーランド etc.」

上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国と地域です。

ロサンゼルス2028大会は欧米勢やオセアニア勢、アジア諸国勢との1打の順位争いに手に汗握る。

雄大な自然環境と己に打ち勝つ国と地域はどこだぁ!

【ゴルフ競技の特徴】

ゴルフは、広大なフィールド上でクラブといわれる道具を使い静止したボールを打ち、直径108ミリメートルの小さな穴(カップ)まで、いかに少ない打数で入れられるかを争う競技です。

ゴルフは、体系的なルールを有した最初の近代スポーツのひとつで、1744年、スコットランドのエディンバラで成文化された競技になります。

試合は1ラウンド18ホールで構成され、選手は4日間で4ラウンド72ホールをプレーし合計の打数が少ない順に上位となる競技です。

19世紀の終わりには、最初の女子トーナメントが開催され、今日、世界中で6,000万人以上のゴルファーが、30,000か所を超えるゴルフコースでプレーしています。

なお、オリンピックでは、国際ゴルフ連盟(IGF)が発表した世界ランキングをベースに、男女それぞれ60名が出場する予定です。

【オリンピックにおける歴史】

ゴルフが実施されたオリンピックは、リオデジャネイロ2016大会以前ではパリ1900大会、セントルイス1904大会の2大会のみで、リオデジャネイロ2016大会で112年ぶりに復活し、東京2020大会でも続けて実施され、100年目を迎えるパリ2024大会でも実施されます。

【コースの特徴】

ゴルフは競技場となる各ホール(コース)により異なった地形や距離が特徴です。

各ホールはティーインググラウンドと呼ばれるスタート地点からパッティンググリーンまで、芝が短く刈られた「フェアウェイ」エリアや芝が長く伸びた「タフ」エリア、池やバンカー(砂地のくぼみ)などの障害物エリア、その他に地形のアップダウンや曲がりなど各ホールにより異なった難易度が設けられています。

特に、「パッティンググリーン」エリアは最も神経を使う場所で、エリア表面の芝は最も短く刈られ、ポテトチップスのような、うねりや傾斜になっており各ホールごとに異なった構造です。

ゴルフは天候に左右されやすい競技で、それゆえにゴルフの面白さや醍醐味、奥深いスポーツだと言われています。 特に雨では地表面や芝の状態が変わりやすく、風の強さや方向など二度と同じコンディションでのプレーができない楽しさが味わえる競技です。 世界中の老若男女が面白さから生涯スポーツとして多くの愛好者から親しまれています。

豪快なドライバー、繊細なパッティング、メンタルの強さが勝敗を決する一打を生むスポーツです。

【ルール】

種目

男子個人ストロークプレー

女子個人ストロークプレー

ゴルフは、状況に応じた攻略法とメンタルの勝負が見どころになります。 なお、ゴルフは原則としてシンプルなスポーツです。

実際、最初の公式ルールでは次のように説明されています。 「ゴルフは、ルールに従って、ボールをクラブで打ちながら、ティーグランドからホールまで運ぶ競技である」

選手は、ホールまでの距離、コース面など、状況に応じて異なるクラブを使い分けて競い合うことが可能です。

ゴルフ道具のクラブは最大14本まで持ち歩くことができます。 ボールを打つ道具には遠くまで飛ばせるドライバーなどのウッド類や正確性を重視するアイアン類、ターゲットとなるパッティンググリーンで使うパターなど、それぞれの用途に合わせ選んで使う競技です。

広大な大自然の中で打つドライバーショットの迫力は見応えがあります。

また各クラブであるウッド類やアイアン類は、ボールを打つ打面の角度が異なり、プレーヤーが状況に応じて選択するクラブや攻め方など、1打1打の判断力とテクニックが競技の見どころです。

また、メンタル面の強さが勝敗を大きく左右するスポーツであり、各選手が重要な場面で重圧に打ち勝てるかどうかも注目ポイントになります。

なお、審判員が立ち会わないということもゴルフの大きな特徴です。 これは、ゴルフがフェアプレーを重んじ、「ゴルファーはみな誠実であり、故意に不正をおかす者はいない」という基本的な考え方に基づいています。

また、ゴルフ規則書に規定されている罰則は、ゴルフの規則を知らなかったり、過失によってその処置を誤ったりしたプレーヤーに対して、競技全体の公平さを図る観点から決められているルールです。

【ゴルフの基本的な用語】

ゴルフの各ホールは3打、4打、5打などの規定の打数が設定されています。 この打数と等しい打数でカップにボールを入れることを「パー」といい、1打少ないことを「バーディー」、2打少ないことを「イーグル」、逆に1打多いことを「ボギー」、2打多いことを「ダブルボギー」という表現が良く放送で聴くゴルフ用語です。

18ホールのゴルフコースのパーは72が一般的で、72より1打少ない71で終わると「1アンダー」、2打多い74で終わると「2オーバー」といいます。

オリンピックでのゴルフ競技は、ストロークプレー形式で行われ、1ラウンド18ホールで構成され、選手は4日間で4ラウンド72ホールをプレーして、合計の打数が少ない順に上位に君臨する競技です。

【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】

112年ぶりにゴルフ競技が行われたリオデジャネイロ2016大会では、男子は世界ランキング11位、オリンピック参加者の中では5位の選手が優勝しています。

ゴルフのランキング上位の顔ぶれは、毎年少しずつ変わるが、男子はアメリカが上位者の数で他国を圧倒し、他はスペイン、スウェーデン、イギリス、オーストラリア勢などの選手層が厚い勢力図です。

女子は韓国勢が圧倒的に強く、リオデジャネイロ2016大会では、世界ランキング15位までは1か国につき4人出場できたが、韓国は8位までに4人ランクインしていたことから、世界ランキング9位、10位だった韓国の選手が出場できなかったほどの強豪国になります。

実際、世界ランキング2位だった選手が金メダルを獲得している状況です。 韓国以外はアメリカの層が厚く、アジア勢の若手の活躍が著しく眩しさを増しています。

フランス パリ1900大会から100年の時(ゴルフ競技実施)を超えて開催するパリ2024大会は世界各地から「我こそは」と出場枠を手にして挑んでくるだろう。

男子は強豪国アメリカ勢、女子は韓国勢に他国が食い込めるか注目です。

そんな中、日本勢は世界ランキング上位選手を中心に、勝負強さと度胸を盾に己の打点のインパクトが地響きを立て弾道ボールとなりぶっ飛んでいくことに期待が集まります。

【開催会場】

※東京2020大会関連資料より

ハンドボールは多彩な技や戦術と戦略、己たちのチームワークとの勝負

ハンドボールは7人制で走る、飛ぶ、投げる、スポーツの3大要素を必要とする競技です。 試合は頭脳的かつ華麗な連携プレーやダイナミックさ、フィールド展開の速さ、大迫力のシュートなどに注目! 日本チームの活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。

世界状況

ハンドボールの主な強豪国と地域:

「女子:フランス、ROC、マケドニア etc.」

「男子:フランス、デンマーク、スペイン etc.」

上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国と地域です。

ロサンゼルス2028大会では、欧米、アフリカ勢、中東、南米、アジア勢との順位争いに子供たちも“ドッチボール”を始める。

己のジャンピングシュートで新たな勢力図を築き上げられる国と地域はどこだぁ!

【ハンドボールの特徴】

ハンドボールは、走る、飛ぶ、投げるというスポーツの3大要素をすべて必要とするフィールドの格闘です。 1チーム7人ずつで、ボールを手で扱って相手コートのゴールへ投げ入れ、得点を競うのがハンドボールになります。 全身のバネを使って放たれる大迫力のショットは見どころです。

【ハンドボールの歴史】

ハンドボールは、19世紀末にスカンジナビアとドイツで初めてプレーされ、フィールドハンドボールもスポーツとして認知されつつ起源があります。 G.Wallstromは、1910年にスウェーデンに、このスポーツを紹介し、この2つのバージョンは、1966年に屋内ハンドボールがフィールドハンドボールに取って代わるまでプレーされてきたスポーツです。 ハンドボールは、19~20世紀初頭のヨーロッパに起源をもち、世界へと広がったスポーツになります。 1946年創設の国際ハンドボール連盟には2017年時点で200を超える国と地域が加盟しており、アジア、アフリカ、南米などでも普及が進んでいる競技です。 古くはドイツ発祥の11人制が主流であったが、スカンジナビアを中心に広がった7人制が次第に支持を得て現在に至っています。

【オリンピック競技としての歴史】

フィールドハンドボールは、ベルリン1936大会でオリンピックデビューを果たしたが、その後は正式競技から外れ、ヘルシンキ1952大会ではデモンストレーション競技として採用された競技です。

屋内バージョンは、20年後のミュンヘン1972大会から採用され、初めてオリンピック種目として登場した競技です。 ベルリン1936大会以降、ハンドボールは屋内で行われています。

女子初の大会は、その4年後のモントリオール1976大会で初めて採用され、実施された種目です。

韓国がソウル1988大会で2個、バルセロナ1992大会で女子の1個のメダルを獲得したことを除けば、ハンドボールのオリンピックメダルはすべてヨーロッパの国が獲得しています。 ハンドボールは、ヨーロッパ諸国が支配している競技です。

東京2020大会では男女各12チームがメダル争いが繰り広げられ、パリ2024大会でも、再び男女各12チームが出場し対戦が行われる予定になります。

【ルール】

実施種目

ハンドボール大会(女子/男子)

ハンドボールは、7人のプレーヤーのうち1人はゴールキーパーとして自陣ゴールを守り、6人がドリブルとパスでボールをつないで相手ゴールを攻略するという点はサッカーと共通性がある競技です。

プレーヤーはボールを足で扱ってはならない、ドリブルなしで最大3歩進むことができ、最大3秒間ボールを保持することができます。 ハンドボールは、1人の選手がボールを扱える時間には制限があり、交代は無制限、といったルールはバスケットボールに近い要素がある競技です。

ハンドボールならではの要素は、ゴールから6メートルのゾーンにはゴールキーパーしか入ることができず、シュートはこのゾーンの外側から、またはゾーンの外側から内側に向かってジャンプしている状態で打たなければならないルールや、体の正面からの接触プレーには反則がとられないため、格闘技に近いボディコンタクトが見られることがあります。

選手にとって非常にフィジカルで要求の厳しいスポーツです。

消極的なプレーは違法であるため、攻撃的な戦略も奨励されている競技になります。 したがって、持久力と強さはプレーヤーにとって重要な資質です。

ハンドボールには戦術、チームワーク、柔軟性も含まれており、すべてのプレーヤーが攻撃と防御を交互に行うスポーツになります。

これら、複数の競技に共通するチームスポーツの楽しさと独自のダイナミックさ、双方合わさったものがハンドボール競技の魅力です。 特に6メートル以上離れたゴールにボールを投げ込むために必要とされる力と勢いは並大抵ではなく、選手がジャンプをしながら全身バネを使ってシュートを放つ場面は迫力満点で見逃せません。 ダイナミックさと華麗な連携プレー、展開の速さに注目しましょう。

時にはゴールキーパーが自陣から相手ゴールをめがけ超ロングパスやシュートを放ち、プレー開始から数秒で得点が決まってしまうこともある試合展開です。 そんなシーンもあるので、一瞬たりとも試合から目が離すことができなくなるだろう。 他にも多彩な個人技や頭脳的な連携など、ぜひ試合を見てその魅力を体感してもらいたいです。

現代版は、コートの広さ40メートル×20メートル、フットサルコートと同じ、前後半各30分を戦い、決着がつかなければ延長前後半各5分の延長戦が行われます。 前後半各30分の2試合終了時に最も多くのゴールを決めたチームが勝利です。 オリンピックでは、女子と男子の両大会に12チームが出場します。

ここ最近のハンドボールは、よりスピード展開を重視しており、両チームとも攻撃回数が60回、70回を数えるため、得点は20点以上になる試合がほとんどです。 オリンピックでは12チームによるグループリーグから決勝トーナメント戦を経てメダルが争われます。

【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】

ヨーロッパ勢がトップに君臨するハンドボール界、新風を巻き起こすチームの出現に注目です。 メダル争いは公式競技採用当時からヨーロッパによって繰り広げられており、ヨーロッパ以外のチームによるメダル獲得は男子ではソウル1988大会の韓国の銀メダルのみになります。 女子ではこれまで6回メダルを獲得している韓国が強豪国の一角を成している状況です。

なお、リオデジャネイロ2016大会では男子はデンマークが金、フランスが銀、ドイツが銅メダルで、女子はロシアが金、フランスが銀、ノルウェーが銅メダルを獲得しています。 2017年の男子世界選手権ではフランス、ノルウェー、スロベニア、クロアチアがベスト4です。

男子世界ランキングでは常にドイツ、デンマーク、スウェーデン、ロシア、フランスなどヨーロッパ勢が10位以内を占めています。 中堅どころになるとエジプト、チュニジア、といったアフリカ勢や中東、韓国が名を連ね、日本も中堅といえる位置に近づきつつある激戦地帯です。 また、南米では、アルゼンチンやブラジルが成長株だろう。

女子にもほぼ同様の傾向がみられるが、韓国がメダル常連であること以外にアンゴラが国際大会などで存在感を見せています。 女子の勢力図は男子に比べ若干、地域的に広がりが見られる状況です。 これらの国がオリンピックでも結果を出していくことで、世界のハンドボール人気は、さらに広がっていくだろう。

日本は2017年に世界的な名将の監督を迎え、急ピッチで東京2020大会に向けた強化を進め、女子は海外に代表主力選手を移籍させ、国内外同時に普及強化を進めています。 ロサンゼルス2028大会では男女ともに、どのような試合展開を見せてくれるのが楽しみです。

ハンドボールの開催地

※東京2020大会関連資料より

ホッケーは攻守プレー、己のスティックワークとチームワークとの勝負

ホッケーは11人制でボールを相手チームのゴールに入れて得点を争う競技です。 試合は選手同士の鬩ぎ合いや駆引き、スピード、持久力、精神力、優れた協調性、技術力、華麗な剛速球シュートに注目! 日本チームの活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。

世界状況

ホッケーの主な強豪国と地域:

「女子:オランダ、アルゼンチン、イギリス etc.」

「男子:ベルギー、オーストラリア、インド etc.」

上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国々です。

ロサンゼルス2028大会では、欧米、オセアニア、中東、アフリカ、アジア勢との順位争いに熱気が立ち上がる。

己の妙技で、巧妙にボールを操り、新たな名誉を刻む国と地域はどこだぁ!

【ホッケー競技の特徴】

ホッケーは、縦91.4メートル、横55メートルのフィールド上で、ゴールキーパー1名を含む1チーム11名の選手からなる2チームが対戦し、 直径7.5センチメートルのボールを相手チームが守るゴールへ入れて得点を競う球技です。

各15分の4クォーター制(計60分)で実施され、より多くの得点したチームが勝者となります。 同点の場合は相手ゴールキーパーと攻撃選手の1対1の8秒間の攻防を行うシュートアウト戦により勝者を決定する競技です。 ゴールキーパー以外は、手足でボールに触れることができず、スティックの片面のみでボールをコントロールします。 冴えわたるスティックワークで高速のシュートがゴールをつらぬく試合展開です。 スティックはカーボン製で長さは約90センチメートル、ボールは野球の軟球とほぼ同じ大きさ、重さのプラスチック製を使用します。

【ホッケーの歴史】

ホッケーの名前は、フランス語のhocquet(ホッケースティックの湾曲した形にちなんで羊飼いの曲がり角を意味する) に由来し、そのルーツは古代にまでさかのぼる起源を持つスポーツです。

歴史によると、このスポーツの初期の形態は4,000年前にエジプトで行われ、エチオピア(紀元前1,000年) とイラン(紀元前2,000年)でバリエーションがプレーされています。 さまざまな博物館が、クリストファー・コロンブスが新世界に到着する数世紀前に、 ローマ人やギリシャ人、アステカ人によってゲームの形式がプレイされていたと報告されているスポーツです。

近代ホッケーは19世紀半ばにイギリスで登場し、イートン校などの私立学校の成長に大きく起因しています。 最初のホッケー連盟は1876年に英国で設立され、ゲームの最初のルールセットを確立させます。

ジェンダーバランスはホッケーのコアバリューです。 世界の3,000万人のプレーヤーのうち、51%が女性で、49%が男性になります。

【オリンピックとしての歴史】

ホッケーはオリンピックではロンドン1908大会に初登場し、正式種目となり、アムステルダム1928大会で最後の種目となった競技です。 女子はモスクワ1980大会で採用され、導入されます。

現代のアングロサクソンのルーツを考えると、現代のホッケーは、インド、パキスタン、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、そしてもちろんイギリスなど、イギリス連邦の現在および元メンバーによって支配されてきたスポーツです。 オリンピックの100年の歴史の中で、最も圧倒的な強さを誇ってきたのはインドになります。 1928年から1956年の間に8つの金メダルと6連覇を達成したインドの男子チームは、オリンピックで最も圧倒的な強さを発揮し、この期間を通じて、チームは30勝、197得点、わずか8失点という素晴らしい成績を収めた強豪国です。 しかし、アルゼンチン、オランダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、フランスなど、他の国も国際ランキングのトップにランクインし、このスポーツを真にグローバルなものにしています。

前回の東京オリンピックでは、男子の部でベルギー、女子の部でオランダが金メダルを獲得した競技です。

【ルール】

実施種目

ホッケー(女子/男子)

ホッケーは、スピード、技術力、楽しさはホッケーの主な特徴であり、持久力と優れた協調性を必要とするエキサイティングでダイナミックなスポーツになります。

ピッチ上には、フォワード、ミッドフィールダー、ディフェンダー、ゴールキーパーを含む各チームに11人のプレーヤーで構成され、各プレーヤーは、いつでも何度でも交換することが可能です。 チームはゴールキーパーなしでプレーすることを選択できます。(原則として一時的に) 最も多くのゴールを決めたチームが勝利し、ノックアウトマッチでは、シュートアウトセッションが両チームを分ける形式です。

ホッケーは、ステックワークの妙技、一瞬で入れ替わる攻守、スピーディーでスリリングなゲーム展開を楽しもう。

ホッケーの最大の特徴は、サークル(シューティングサークル)と呼ばれるゴール前の半径のシュートゾーンの中から打ったシュートのみが得点とみなされることにあります。 したがって、サークル内のせめぎ合いや駆け引きが大きな見どころです。 攻撃側は、ドリブルやパスを使って相手ディフェンスの網をいかにくぐり抜けてサークル内にボールを持ち込み、シュートを打って得点につなげるかに注目が集まります。

守備側は、それをどう防ぎ、失点を最小限に食い止めるかが勝敗のカギを握る試合展開です。 各プレーヤーのスティックワークの妙技、また守備から一瞬にして攻撃に入れ替わる展開とチームプレーが、ホッケー最大の魅力といえるでしょう。

そして、サッカーのようなオフサイドがないことも特徴の一つです。 1996年のルール改正によってオフサイドが廃止されたことで、得点の入る確率が高まり、よりスピーディーでスリリングなゲーム展開が楽しめるようになります。 ホッケーでは選手の交代は何度でも自由に行えるため、交代のタイミングが試合の行方を左右する展開です。 試合の流れや、どの選手の運動量が落ちているかなどを読みながら観戦すると、試合への理解が一層深まり、楽しさも増すだろう。

なお、モントリオール1976大会から、オリンピックの試合は人工芝のフィールドで行われるようになります。 転倒した際、摩擦によるやけどを防ぐため、人工芝に散水してプレーをする仕様です。 人工芝フィールドでの試合実施によって、球速が速くなり、プレーヤーのスピードや体力、技術などが、より高いレベルで要求されるようになります。

エキサイティングなスポーツへと劇的な進化を遂げたホッケーは、観戦する側も熱狂に包まれる試合展開です。 なお、シュート時のボールのスピードは、世界のトッププレーヤーともなると時速200キロメートル以上に達することもあります。 高速鉄道並みの速さなので、見逃さないよう気をつけて観戦することが重要です。

アスリートはフック状の棒を使い、それを使って硬いボールを打ち込み、コントロールして打ちます。 スティックの平らな面のみ使用でき、凸面の使用は許可されていません。 ゴールキーパーを除き、プレーヤーは手や足でボールに触れることはできないルールです。

フォルトを犯した場合、レフリーは当該プレーヤーにグリーンカード(2分間の出場停止)、イエローカード(5分間の出場停止)、レッドカード(退場)を科すことができます。 ホッケー場の長さは91.40メートル、幅は55メートルで、両端にあるゴールは、D字型の射撃エリアに囲まれている試合フィールドです。 ゴールは、相手のシュートエリア内からのみ得点できます。

【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】

安定した強さを誇るオランダ、ドイツ、オーストラリア 目立つアルゼンチンに注目です。 近代ホッケーは19世紀半ば、イギリスのクリケット選手たちが、試合のできない冬場に始めたのが起源とされています。 したがって発祥の地であるイギリスをはじめ、主にインド、パキスタン、アフリカ諸国、オーストラリアなどで広まり盛んなスポーツです。 またヨーロッパ各国でも人気があり、オランダやドイツも強豪国として知られています。

初めてオリンピックに採用されたロンドン1908大会では、イングランド、アイルランド、スコットランド、ウェールズ、ドイツ、フランスの6つの国、地域が参加し、イングランドが初代金メダルを獲得した競技です。 過去のオリンピックで最も多くの金メダルを獲得したのはインドで8個、次いで5個のオランダ、4個のオーストラリア、イギリス、ドイツと続いています。 近年ではオランダやドイツの活躍が目立っており、オランダ男子チームはアトランタ1996大会とシドニー2000大会、ドイツ男子チームは北京2008大会とロンドン2012大会を、それぞれ連覇している強豪国です。

リオデジャネイロ2016大会では、アルゼンチン男子チームが、オリンピック初のメダルにして金メダルを獲得するという、新しい風が吹いています。 アルゼンチンは女子も、ロンドン2012大会で銀メダルを獲得するなど、台頭著しいです。 FIH(国際ホッケー連盟)の過去のランキングで、男子のトップ3はオーストラリア、アルゼンチン、ベルギーで、女子のトップ3はオランダ、イングランド、アルゼンチンとなっています。 アジアの国々は苦戦を強いられているのが実情です。

日本は豊富な運動量と攻守にわたる組織力を武器にロサンゼルス2028大会に向けて強化に励んでいます。

ホッケー開催地

※東京2020大会関連資料より

ラグビーは己の身体能力と強靭な戦術を駆使したダイナミックな挑戦!

ラグビーは広大なフィールドで繰り広げられる7人制のボール競技です。 試合はスピーディーかつダイナミックな展開で、強靭的なフィジカルが要求され、一瞬で攻守が入れ替わる攻防戦が魅力。 日本チームの活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。

世界状況

ラグビーの主な強豪国と地域:

「 男子:フィジー、ニュージーランド、アルゼンチン etc.」

「 女子:ニュージーランド、フランス、フィジー etc.」

上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国と地域です。

ロサンゼルス2028大会は欧米やアフリカ、アジア諸国勢との激動的な順位争いにホイッスルが鳴り響く。

広いフィールドで素早くトライできる国と地域はどこだぁ!

【ラグビー(セブンズ)の特徴】

ラグビーの起源は、中世ヨーロッパまでさかのぼり、1823年にイギリスのパブリックスクールであるラグビー校で開催されていたフットボールがきっかけで「ラグビースクールフットボール」が人気となった競技です。 現在のルールは、1845年から1848年の間に、イギリスのラグビーという町にある学校とケンブリッジ大学出身の生徒によって考案されます。

1871年には、ラグビーフットボールユニオン「RFU:現在のイングランドラグビー協会(国内連盟)」が設立され、初の国際試合がイングランドとスコットランドで行われている競技です。 1886年には「IRFB:国際ラグビーフットボール評議会(国際ラグビー委員会)」(現在のワールドラグビー)が発足し、イングランドでは沢山のラグビークラブが創られ、ラグビーは世界に普及します。

ラグビーは15人制(ラグビーユニオン)、13人制(ラグビーリーグ)、7人制(ラグビーセブンズ)など、様々なラグビーが世界各地でプレーされ、各種大会が開催されている競技です。

【オリンピックにおける歴史】

オリンピックにおけるラグビーの歴史は、いくつかの時代に分けられます。 最初、ラグビーは15人制種目としてパリ1900大会で実施され、ロンドン1908大会、アントワープ1920大会、パリ1924大会で実施され、それぞれフランス、オーストララシア(オーストラリアとニュージーランドの選手の組み合わせ)、そしてアメリカ合衆国が2度優勝している競技です。

しかし、その後オリンピックではラグビーがしばらく実施されず、長いブランク期間を経て2009年の国際オリンピック委員会(IOC)の決定により、リオデジャネイロ2016大会より7人制(セブンズ形式)ラグビーとしてオリンピックの舞台に大きく復活を果たします。 女子ラグビーもリオデジャネイロ2016大会で初めて開催され、その後、東京2020大会でも実施された競技です。

東京2020大会では女子種目でニュージーランドが金メダル、男子種目でフィジーが2大会連続の金メダルを獲得しています。

一瞬にして相手を抜き去るスピード、変幻自在なパス、強力なフィジカル、7人が広大なフィールドで目まぐるしい攻防を繰り広げる戦いから目が離せない。

【ルール】

種目:男子、女子

ラグビーは、長い年月の中で多くの様式を生み出してきた競技です。 ラグビーリーグ、ビーチラグビー、タグラグビーなどが行われています。

主なゲームは大きく分けて2つの形式で構成され、15人制のラグビーユニオンと7人制のラグビーセブンです。 ラグビーのルールはタックルやバックワードパス、スクラムに関して基本ルールを共有し、ピッチ上のプレーヤーの数によって異なります。

7人制のラグビーセブンズは、広いフィールドを使ってスピード感のあるダイナミックな試合が14分間(7分ハーフ)にわたり展開され、とてもペースが速くて激しい戦いです。 選手は、15人制ラグビーよりもさらに多くのスプリントやスピードが求められ、また多くのトライを決めるためダイナミックで見応えのあるプレーが特徴と言えます。

【ラグビーの得点】

得点は15人制のラグビーユニオンと同じ方法でトライで5ポイント、コンバージョンで2ポイント、ドロップゴールまたはペナルティで3ポイントを獲得できるルールです。

得点方法は4種類あり、相手のゴール領域内でボールを接地させる(グランディング)「トライ」が5点、トライ後ゴールポスト間にボールを蹴り入れる「コンバージョンゴール」が2点、試合の流れの中でゴールポスト間にボールをワンバウンドさせて蹴り入れる「ドロップゴール」は3点、相手反則時に与えられるペナルティキックでのゴールが3点獲得できます。

試合時間が短いのでトライを先行しているチームが有利になり、トライ後のコンバージョンによる2点の加点は勝敗や戦術に大きく影響する流れです。

【チーム構成】

チームはフォワード3人、バックス4人で構成され、1試合につき1チーム5回まで交代することができます。 ポジションとしての呼び名はあるものの、15人制(ラグビーユニオン)ほどポジションによっての役割が決まっていなく、一人一人の瞬時の判断で攻守が入れ替わり、どこからでもトライを狙ってくるので非常にエキサイティングな試合展開です。 時には100メートル近く走りトライを決める、スピード自慢の選手が多いのも7人制の特徴になります。 7人制(ラグビーセブン)はとてもコンパクトなスクラムとなるため決着がつきやすく、これもスピーディな試合展開の要因の一つです。

相手を抜き去るステップ、駆け上がるスピード、パス、キックなど、後ろにしかパスが出来ないこと以外は自由度が高い競技で、様々な戦術を駆使して相手陣のゴールラインにボールを運ぶことで得点になります。

フィールドは、7人制でも15人制と同じ幅70メートル、長さ100メートル、広いフィールドを少ない人数でプレーするため、一人一人のスピードやタックルの強さが一層求められる競技です。

また長いパスを多用してボールを大きく動かすためダイナミックな試合展開となるのも魅力で、試合時間は14分間と短くハーフタイム2分間を挟んで全員が一瞬たりとも気を抜けないスピーディかつ強烈なタックルが繰り広げるため、観客側も決して目が離せません。

【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】

ラグビーと言えばなんといっても強豪国ニュージーランド、15人制のラグビーワールドカップ、ザ・ラグビーチャンピオンシップでは圧倒的な勝率を誇っています。

一方で、7人制においての王国はフィジーであり、HSBCワールドセブンシリーズや過去の各種大会での優勝回数は突出しており、そのプレースタイルは世界中のセブンズファンを魅了している強豪国です。

リオデジャネイロ2016大会では、男子フィジー、イギリス、南アフリカが、女子はオーストラリア、ニュージーランド、カナダがそれぞれ金、銀、銅メダルを獲得しており、男子のニュージーランドはメダル獲得成らず、5位に終わています。

東京2020大会では、男子フィジー、ニュージーランド、アルゼンチン、女子はニュージーランド、フランス、フィジーがそれぞれ金、銀、銅メダルを獲得しており、ロサンゼルス2028大会での新たな勢力図が楽しみになるだろう。

だが、7人制ラグビーはパリ2024大会で3回目となる新しい競技です。

ラグビー王国ニュージーランドがリベンジするのか、セブンズでは圧倒的な強さを持つフィジーが連続の金メダルに輝くのか、あるいは他の国が台頭してくるのか、多くのチームにメダルへの可能性が開けていると言えます。

ラグビー王国ニュージーランドの雪辱なるか、それともフィジー、オリンピックのラグビーは波乱の可能性大です。

日本は、リオデジャネイロ2016大会でラグビー王国ニュージーランドを下した最初のチームは、なんと我らが日本で、男子チームは近年急激に実力を伸ばしており、ランキング上位国とも接戦を演じている強豪国です。

過去のラグビーワールドカップ2015イングランド大会では、強豪優勝候補の南アフリカに勝利し、過去1勝しかしていなかったワールドカップで3勝を挙げた実績を持ちます。

リオデジャネイロ2016大会ではニュージーランド以外にも格上とされる相手に勝利を重ね、メダルまであと一歩と迫る4位に入賞し、世界に大きなインパクトを残したチームです。

「サクラセブンズ」の愛称で親しまれている女子7人制日本代表は、強化を加速しており、サクラ満開となるのが楽しみになるチームになります。

【開催会場】

※東京2020大会組織委員会 公式サイトより

バドミントンは球技最速を誇り、己のショットで戦略の裏を狙う勝負!

バドミントンはラケットを使ってネット越しにシャトルを打ち合い、得点を争う競技です。 試合はラリーが続く中での選手同士の駆引き、多彩なショット、ストロークの種類、ゲーム展開の変化に注目! 日本チームの活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。

世界状況

バトミントンの主な強豪国と地域:

「女子シングルス:中国、チャイニーズタイペイ、インド etc.」

「女子ダブルス:インドネシア、中国、韓国 etc.」

「男子シングルス:デンマーク、中国、インドネシア etc.」

「男子ダブルス:チャイニーズタイペイ、中国、マラウイ etc.」

「混合ダブルス:中国、日本 etc.」

上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国と地域です。

ロサンゼルス2028大会では、欧米、アフリカ、アジア勢との順位争いに反射神経が研ぎ澄まされる。

己のショットで新たな勢力図を築き上げられる国と地域はどこだぁ!

【バトミントン競技の特徴】

バトミントンのショット初速は球技最速で、多彩なショットで相手の裏を鋭く狙い撃つ競技です。 バトミントンは、1人対1人、または2人対2人で、ラケットを使ってネット越しにシャトルを打ち合い、得点を競うゲームになります。

バトミントンが他のネットスポーツと決定的に違うのは、丸いボールではなくシャトルというまったく形の違うものを使うからになります。

シャトルとは、半球状のコルクに水鳥などの羽根を接着剤などで固定したものです。 ラケットで打った瞬間の初速は、あらゆる球技の中で最も速いが、空気抵抗を大きく受けるため、初速と相手コートに届くときの終速は著しく異なります。 そのシャトルの特性により、バトミントンはストロークの種類が多く、ラリーがスピードや変化に富んでいることが特徴です。

【バトミントン競技の歴史】

バトミントンはラケットスポーツであり、その正確な起源は今でも謎に包まれています。 これは、ヨーロッパ、特に裕福な階級の間で人気のある娯楽であったバトルドールとシャトルコックの古いゲームから進化した競技です。 しかし、バトルドールとシャトルコックがいつバトミントンの競技スポーツに変身したかは正確にはわかっていません。

1860年初頭にグロスターシャーのボーフォート公爵の邸宅で初めてバトミントンがプレーされたため、バトミントンハウスと呼ばれた彼の邸宅にちなんで名付けられたという説もあります。

このゲームはインドに伝わり、軍の収容所で人気のあるスポーツになり、徐々にイギリスの植民地に広がり、その後ヨーロッパや東アジアに広がりをみせた競技です。 今日のバトミントンは、あらゆる年齢や能力の人々に広くアピールする世界的なスポーツになっています。

【オリンピックとしての歴史】

バトミントンは、1972年のミュンヘンオリンピックでデモンストレーション競技としてデビューした競技です。 1988年にはソウルでエキシビションスポーツが開催されます。 1992年のバルセロナ大会では、男女シングルス、男女ダブルスの4つのメダル種目で正式にオリンピック種目に加わた競技です。 混合ダブルスは1996年のアトランタオリンピックで追加された種目になります。 アジア諸国はメダル獲得国を独占しており、オリンピック史上のバトミントンメダル121個のうち106個をアジア大陸の選手が占めるスポーツです。

【ルール】

実施種目

シングルス(女子/男子)

ダブルス(女子/男子)

パリ2024には172名の選手が出場します。 男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルスの5種目が10日間にわたって行われ、金、銀、銅の5つのメダルが授与される競技です。

バトミントンの試合はすべて2ゲーム先取の3ゲームマッチで、各ゲーム21点を先取したほうが勝ち、20点オールになったときは2点差つくまで続きます。 ただし29点オールになった場合には30点目を獲得したほうがそのゲームの勝者となる形式です。

シングルスではそれぞれ3~4人の16のグループに分かれて総当たりのリーグ戦が行われ、各グループで1位になった選手が決勝トーナメントに進みます。

ダブルスでは4人ずつの4つのグループに分かれリーグ戦が行われ、それぞれの上位2人が決勝トーナメントに進む形式です。

バトミントンの試合で強打されるスマッシュは、手元に届いた時にかなりのスピードが残っているが、ヘアピンとよばれるネットプレーやドロップショットでは一瞬にして速度が落ちます。 ラケットの握り方や力の入れ方、角度のつけ方などにより、緩急の差に加え、さまざまな変化が生まれ、多彩なショットの打ち分けにつながるスポーツです。

一流選手は、ここに打ったらここに返ってくる、と2手、3手先を読んでプレーします。 相手の動きを予測しあい、逆をつくプレーをしあう駆け引きもバトミントン観戦の面白さのひとつです。 シングルスでは特に、相手を動かしてオープンスペースを作り、そこに狙うと得点につながりやすくなります。 いかにオープンスペースをつくるかが見ものです。

ダブルスではシングルス以上にスピーディーな展開が見もので、また一人一人の実力に加え、二人のコンビネーションが大きく影響してきます。 ローテーションといわれるが、攻撃、守備、再び攻撃と二人の陣形は状況に応じてめまぐるしく変化していく展開です。 どんな球がきた時にどんなフォーメーションになっているのか、それがどう変化していくかを見るだけでも面白いだろう。

混合ダブルスでは、女子が集中攻撃を受けるのがパターンです。 女子が男子の強打をどれだけレシーブできるか、男子はパートナーの女子をどれだけフォローできるかが勝利のカギを握ります。 バトミントンのショットは多彩、スピードと変化を楽しみたいものです。

【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】

前大会のメダリストを各国の多くの選手たちが追うだろう。 古くからバトミントンの選手層が厚いのは中国です。 他には韓国、バトミントンを国技とするマレーシア、インドネシア、ヨーロッパではデンマークなどが圧倒的に強く、しかし近年は、その勢力図が大きく変わり、日本台頭、さらに台湾、香港、タイ、インドなどにランキング上位の選手が多い傾向があります。

男子ダブルスは、中国、デンマーク、インドネシア、日本などのペアがランキング上位に名を連ねており、さながら戦国時代です。 世界のランキングの構成が大きく変化しています。 女子ダブルスでは日本、デンマークなど、中国、韓国、日本のペアが追っている状況です。 混合ダブルスでは、中国、インドネシア勢の層が厚く、パリ2024大会での新たな勢力図に注目が集まります。

日本は近年バトミントンの選手強化に力を入れており、日本を抜きにバトミントン強豪国を誇ることはできません。 圧倒的な強さで世界を席巻しています。 東京2020大会でも活躍を魅せた日本、ロサンゼルス2028大会ではどのような展開が繰り広げられるか期待したいです。

バトミントン開催地

※東京2020大会組織委員会 公式サイトより

卓球はスピーディーな戦型の妙技、緻密な戦術と戦略、己の執念の勝負

卓球は男女シングルスや団体、混合ダブルスの5種目で実施される球技です。 試合は3つの戦型を使い分けた、百戦錬磨の技が光るダイナミックなラリーの応酬、一瞬の判断で繰り出される攻撃の攻防戦に注目。 日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。

世界状況

卓球の主な強豪国と地域:

「男子シングルス:中国、ドイツ etc.」

「男子チーム:中国、ドイツ、日本 etc.」

「女子シングルス:中国、日本 etc.」

「女子チーム:中国、日本、ホンコン チャイナ etc.」

「混合ダブルス:日本、中国、チャイニーズタイペイ etc.」

上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国と地域です。

ロサンゼルス2028大会は中国を始め中欧、アジア諸国勢との群雄割拠の順位争いに火花を散らす。

一瞬のまばたき、息もつかぬ卓上のラインぎりぎりのコースを狙う死闘を制する国と地域はどこだぁ!

【卓球競技の特徴】

卓球の起源は19世紀終わりのイギリスで、当時上流階級の間ではテニスが流行していたが、雨天時に食堂のテーブルをコートに見立て、テニスの真似ごとや夕食後の家族の間での娯楽としてプレーされています。

卓球はローンテニスに由来しているとも言われていますが、プレー様式をそのまま取り「テーブルテニス」もしくは卓上にボールが落ちる音から「ピンポン」という呼び名がついた競技です。

当時の用具は本をネットとしてテーブルに置き、ラケットに葉巻入れの蓋とボールにはシャンパンのコルクを丸めたものという実に上級階級らしいものを使用しています。 その後、卓球専用の道具が考案され進化した競技です。

現在は木製の版に特殊ゴム(ラバー)が貼られたラケット、プラスチック製の球が使われています。

【オリンピック競技としての歴史】

国際卓球連盟は1926年設立され、ベルリンとロンドンで競技会が開催され、同じ年にロンドンで最初の世界選手権が開催されます。 2017年時点で約226という国際スポーツ統括組織としては有数の加盟国数を誇っている競技です。

卓球はソウル1988大会で初めて男子 女子ともに正式競技として登場し、当初は男女それぞれシングルス、ダブルスの4種目であったが、北京2008大会より男女シングルス、ダブルスが団体戦に変わり男女団体の4種目が実施されます。 東京2020大会では混合ダブルスに拡大され、種目数は計5種目となり、男女とも同数の参加が可能です。

アジア、特に中国で絶大な人気を誇る卓球は、世界中で4,000万人以上がプレーし、世界で最も多くの参加者を抱えるスポーツに成長しています。

【ルール】

種目:

シングルス(女子、男子)

団体(女子、男子)

混合ダブルス(混合)

卓球は非常に軽量なボールと、両側にゴムまたはカーボンファイバーでコーティングされた木製の版(ブレード)で構成される洗練されたラケットを使用し、卓上の中央のネットによって2つに分割されたテーブルでプレーが行われる競技です。

シングルスの試合形式は1ゲーム11ポイントの7ゲームマッチ(2つのクリアポイントの差)で、4ゲーム先取した選手が優勝します。 団体戦はシングルス4試合とダブルス1試合で構成され、それぞれ5試合で3試合を先取したチームが勝者となる戦いです。 各チームは3人のプレーヤーで構成され、チームが3つの個別のゲームに勝ったときに試合が終了します。 混合ダブルスの試合ではプレーヤーは交代でボールを打ち合う形式です。

トップレベルの競技者同士の戦いは眼にもとまらぬ火花のような攻防を繰り広げる展開になります。

【卓球の戦術】

卓球の試合は選手が採用する「戦型」によって、全く違う様相を魅せる展開です。

「ドライブ主戦型」とは

現在、世界のトップ選手の主戦型は卓球台から少し距離をとったポジションから前後左右のフットワークを使い、腕を大きく使ってボールに強いドライブをかけ、常に攻撃的な戦い方です。 この戦型は体の大きな選手が得意とするスタイルになります。

「前陣速攻型」とは

卓球台に身を寄せたポジショニングから、相手の打球の種類やコースを素早く把握して速いタイミングで球を打ち返し、相手の反応を遅らせてポイントをとる戦い方です。 この戦型は小柄な選手が強みを発揮しやすいスタイルになります。

「カット主戦型」とは

卓球台から距離をとり、相手の強打に対して強い下回転をかけたボール(カットボール)を返球し、回転の変化でミスを誘い、そしてチャンスと見るや一気に前に出て強烈な球を放ち、ポイントを奪う戦い方です。 現在、カット主戦型をとる選手の数は減っているが、緩急に富んだこの戦い方は他の戦型にないドラマティックさがあり、ファンが多いスタイルになります。

各国の選手たちが、どの戦型を採用するか、異なる戦型や同じ戦型同士の戦いなど、“戦型”という視点で観戦してみると各国の選手ごとの特徴がよりはっきり見えて面白いです。

サーブ(サービス)に注目

相手を惑わす下回転のサーブ、ワンバウンドしてからの勢いがある上回転のサーブ、横に曲がる横回転のサーブなど、様々なサーブがあります。

レシーブの種類に注目

下回転のカット(ツッツキ)に加え、最近多くの選手が使うのは、バックハンドから手首をグルッと回して横回転させるチキータです。 球が曲がっていく軌道がバナナのようであるとされ、この名が付いたレシーブ方法になります。

各国の出場選手たちの細かなテクニックに注目しよう。 ほんの一瞬の間に選手たちが繰り出す、様々なテクニックを知ると、新鮮な驚きが味わえる競技です。 トップアスリートが打つボールの速度は時速100キロ以上にもなり、幅152.5センチメートル、長さ274センチメートルという狭い台の上で繰り広げられるスピード感に観る者は引き込まれます。 これだけの速度をもって、ラインぎりぎりのコースを狙ってやりとりされる大胆な攻撃の応酬は、競技スペースの狭さとは裏腹にダイナミックです。

卓球は息もつかせぬ卓上の死闘!1ミリのコースの違いと一瞬の判断が勝負を決めます。

【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】

20世紀半ばまで、卓球はハンガリー、チェコ、オーストリア、ドイツなどの中央ヨーロッパ諸国に席巻されてきた競技です。 しかし、ソウル1988大会の正式競技として採用されて以来、主に中国の選手が圧倒し始め、東京2020大会までに授与された全115個のメダルのうち60個(32個の金メダルを含む)を獲得しています。

直近の大会をみるとドイツが連続でメダルを獲得しヨーロッパでは存在感をみせているが、中国の厚い壁を突破することは困難です。 最近、特に力をつけてきたのは日本で中国を脅かす存在となりつつあります。

卓球の歴史は変わるのか!絶対王者中国を追う各国の今後の成長に注目です。 郡雄割拠の時代来るか?ロサンゼルス2028大会では中国や日本、ドイツ、アジア勢の強豪入り乱れるメダル争いに注目が集まります。

日本は女子団体のロンドン2012大会銀メダル、リオデジャネイロ2016大会銅メダル、東京2020大会銀メダル、シングルス銅メダル、男子団体のリオデジャネイロ2016大会銀メダル、シングルス銅メダル、東京2020大会銅メダル、混合ダブルス金メダルとオリンピックにおける卓球のメダルラッシュは記憶に新しいです。

近年になって突如力をつけています。

敏捷さ、あきらめない精神力など、日本選手の多くに共通する資質は卓球競技にマッチしており、そう遠くない将来、絶対王者である中国からトップの座を奪うポテンシャルは現時点で他のどの国よりも高いです。

男女ともにロサンゼルス2028大会では金メダル、そんなフレーズも、現在の日本チームの勢いを見れば決して夢ではなく、大いに期待が集まります。

【開催会場】

※東京2020大会組織委員会 公式サイトより

テニスは己のメンタルとの闘い、全力で駆引きし意地と根性で挑む勝負

テニスはラケットを使いネット越しにボールを打ち合い、得点を争う競技です。 試合はラリーが続く中で、どちらが先に攻撃を仕掛けるか、戦術や熟練の技、チームワーク、選手の個性やコートとの相性に注目! 日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。

世界状況

テニスの主な強豪国と地域:

「女子シングル:スイス、チェコ共和国、ウクライナ etc.」

「女子ダブルス:チェコ共和国、スイス、ブラジル etc.」

「男子シングルス:ドイツ、ROC、スペイン etc.」

「男子ダブルス:クロアチア、ニュージーランド etc.」

「混合ダブルス:ROC、オーストラリア etc.」

上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国と地域です。

ロサンゼルス2028大会では、欧米、南米、オセアニア勢との順位争いに首筋が鍛えられる。

己の意地と根性、情熱を燃やし尽くし、メダル獲得できる国と地域はどこだぁ!

【テニス競技の特徴】

テニスは1人対1人、または2人対2人で、ラケットを使ってネット越しにボールを打ち合い、得点を競うスポーツです。 時速200キロ以上のサーブから、はじめる駆け引き、メンタルコントロールもカギを握ります。

【テニス競技の歴史】

テニスの前身は、11世紀にフランスで生まれた「ジュ・ド・ポーム」です。 修道院の中庭で行われ、手のひらを使って壁や傾斜した屋根にボールを打ち付けて行っています。 今日、私たちが知っているテニスは、19世紀のイギリスで開発されたスポーツです。 クロケットの人気が急上昇したため、オールイングランド・クロケット・クラブは芝生をテニスに使わせることを決めます。 19世紀を通じて世界中でいくつかの国内連盟が設立され、1913年に国際ローンテニス連盟(ILTF)が誕生した競技です。

【オリンピック競技としての歴史】

テニスは、歴史上、断続的にオリンピックで争われています。 1896年にアテネで開催された第1回近代オリンピックで実施された正式競技のスポーツの1つでしたが、テニス界では、その後プロが参加するトーナメントが台頭したため、1924年のオリンピック後、アマチュアリズムを重視していたオリンピックから長い間外されていた競技です。

1968年のメキシコ大会ではデモンストレーションとして復活したものの、1988年、再びオリンピックにプロ選手の参加が認められるようになり、ソウル1988大会から復活します。 それ以来、世界最高峰の選手たちが大会のたびに世界を驚かせてきた競技です。

近年では、2008年のシングルスと2016年のダブルスで優勝したラファエル・ナダル、2008年のオリンピックダブルスで優勝したスタン・ワウリンカとロジャー・フェデラー、そしてオリンピックで8つのタイトルを獲得したセリーナとビーナス・ウィリアムなど、多くのスーパースターが金メダルを獲得しています。

オリンピックにおけるテニス競技には、男子、女子それぞれシングル(1人対1人)と、ダブルス(2人対2人)があり、さらにロンドン2012大会からは男女ペアで行うミックスダブルスが加わる試合です。

負けたら敗退する「トーナメント方式」で行われ、一発勝負になり、準決勝敗退者だけは、あとに3位決定戦を行います。

シングルスの出場枠は「64」で、原則として世界ランキングの上位から順に、かつ国別対抗戦で十分な代表経験がある選手に出場権が与えられる構成です。 また、1国から出場上限数は6人(シングルスは4人)となっています。

【ルール】

実施種目

シングルス(女子/男子)

ダブルス(女子/男子)

オリンピックテニスは、男子シングルスと女子シングルス、男子、女子、混合ダブルスで実施される競技です。

試合の開始前のトスで決まった一方のプレイヤーがサーバー、他方がレシーバーとなり、ゲームごとに交替します。 スコアは、0ポイントがラブ(love,0)、1ポイントがフィフティン(15)、2ポイントがサーティー(30)、3ポイントがフォーティー(40)、と数えていく形式です。 4ポイント先取すると、1ゲーム獲得でき、3ポイントで並んだ場合はデュースとなり、以降2ポイント差がつくまでゲームは続きます。 先に6ゲームを先取した方が1セットを獲得する試合構成です。 シングルスの試合は、3セット先取で行われます。 ゲームカウントが5対5になったときは、先に7ゲームを先取した方が1セットを獲得し、6対6になったときは、最終セットを除きタイブレークが採用されるルールです。

テニスは、裏をかくなど「駆け引き」が見もの、メンタルがゲームの流れを変えることもあるスポーツです。

テニスではサーブを打つ側が有利とされているため、サーブ権持つゲーム(サービスゲーム)を獲得することを「キープ」といいます。 一方、相手がサーブを打つゲームを自分には不利なため、このゲームを獲得することを「ブレーク」と言うテニス用語です。

自分のサービスゲームを確実にキープしながら、相手のサービスゲームをどれだけブレークできるかが勝利の鍵で、競っている試合では、ゲームは1つでもブレークすると、大きなアドバンテージとなります。

サーブやボレーを得意とする選手、ストロークのうまい選手など選手の個性を知って観戦すると楽しみが増え、ラリーが続いた時、どちらが先に攻撃を仕掛けるかも見ものです。

ライン際を狙ったショットやネット近くのドロップショット、左右の揺さぶり、回転やスピードを変えるなど仕掛ける技に注目が集まります。 テニスはメンタルが重要なスポーツ、とろわけ孤独な闘いであるシングルスでは、緊張や焦り、ネガティブな気持ちをどうコントロールするかが大切です。 相手の裏をかくプレーが決まったときは大歓声が起こり、選手のメンタルが影響し、試合の流れが大きく変わることもあります。 負けている試合でもうまく流れをつかんで逆転へと結びつけていける選手もいれば、プレッシャーやミスが原因で自分らしいプレーができなくなり自滅してしまう選手もいる試合展開です。 メンタルの戦いという視点は、テニス観戦の醍醐味の一つです。

テニスのコートには土でできたクレーコート、天然芝のグラスコート、アスファルトを基礎としたハードコートなどがあります。 バウンドが低いグラスコートを得意とする選手もいれば、バウンド後の球速が遅いクレーコートを得意とする選手もいる、各選手のコートとの相性を知っておくと、より面白く見られるゲームです。 オリンピックで使用するのはハードコートになります。

【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】

ロサンゼルス2028大会では、レジェンドが意地を見せるか、若手が台頭するか、楽しみです。 オリンピックではダブルスや男女ミックスダブルスに注目が集まります。 普段シングルスしか出場しない大物選手が、同じ国同士でペアを組んでメダルを取りに挑んでくるからです。 サーブや強打で勝るシングルス選手のペアが押し込むか、ダブルス専門の熟練ペアが戦術やチームワークでものにするか、オリンピックならではの見どころになります。

テニスは日本人がオリンピックで初めてメダルを取った競技です。 有力選手が出場するか注目が集まります。

テニス開催地

※東京2020大会組織委員会 公式サイトより

トライアスロンは己の経験と戦略、トランジション作戦との効率勝負!

トライアスロンは1人のアスリートが異なる3種目を連続して行う耐久競技です。 試合は種目の能力の高さやバランス、ペース配分などが問われ、選手同士の駆引きや戦術、トランジションの素早さなどに注目。 日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。

世界状況

トライアスロンの主な強豪国と地域:

「男子個人:ノルウェー、イギリス、ニュージーランド etc.」

「女子個人:バミューダ、イギリス、アメリカ etc.」

「混合リレー:イギリス、アメリカ、フランス etc.」

上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国と地域です。

ロサンゼルス2028大会では欧米やオセアニア勢との順位争いに各業界の鉄人たちがシビレを切らす。

己のアスリート魂が再び燃え上がる国と地域はどこだぁ!

【トライアスロンの特徴】

トライアスロンは、スイム(水泳)、バイク(自転車ロードレース)、ラン(長距離走)の3種目を、この順番で1人のアスリートが連続して行う耐久競技です。 ラテン語の3を表すトライと、競技を意味するアスロンを組み合わせて名付けられています。

トライアスロンは3つの長い歴史を持つ種目で構成されていますが、国際的なスポーツシーンに登場したのはごく最近のことです。 1970年代にサンディエゴトラッククラブによって、従来のトラックトレーニングに代わるワークアウトとして発明されます。 クラブは1974年に最初の公式トライアスロンイベントを開催し、8.5キロメートル未満のランニング、8キロメートルのサイクリング、550メートルのスイムを特徴とした大会です。 このスポーツは1980年代を通じて人気が高まり、1989年、フランスのアヴィニョンで国際トライアスロン連合(ITU)が設立され、第1回トライアスロン世界選手権が開催された歴史を持つ競技です。

【オリンピック競技としての歴史】

オリンピックでは、スイム1.5キロメートル、バイク40キロメートル、ラン10キロメートルの、合計51.5キロメートルで着順を競い合います。 この設定距離は、オリンピック ディスタンス、またはスタンダード ディスタンスと呼ばれる構成です。

ワールドカップシリーズは1991年に始まり、8ヵ国で11レースが行われています。 トライアスロンは、1974年に初めてアメリカで競技大会が開催された比較的新しいスポーツです。 このイベントをきっかけに、トライアスロンはより身近なものとなり、シドニー2000大会から正式競技となり、男女とも実施されています。

トライアスロンは比較的新しいスポーツであるため、真に支配的な国はありません。 男子のメダリストは1時間45分ほど、女子のトップは2時間を切るスピードで駆け抜けてゆく競技です。 6大会で授与された39個のメダルは16カ国に分かれているが、3個以上の金メダルを獲得できた国と地域はありません。 東京2020大会では、新種目として男女による混合リレーが行われ、パリ2024大会でも引き続き、混合リレー種目が実施される予定です。

スイム、バイク、ラン、異なる3つの競技を制する真の鉄人は、どこの国や地域のアスリートが手にするか注目が集まります。

【ルール】

種目

個人(男子/女子)

混合リレー

トライアスロンは、経験と戦略のスポーツとも言われ、3つの種目それぞれの能力の高さはもちろん、バランスやペース配分が大切だからです。 スイムから先行してランで逃げ切ったり、速いランニングタイムで後方から追い上げたりと、各選手が得意とする種目で、いかに他の選手と差をつけられるかが見ものになります。

オリンピックのトライアスロンは、男女ともに、水泳1500メートル、自転車40キロメートル、ラン10キロメートルで構成されている競技です。 ヒートはなく、最初にフィニッシュラインを通過した選手が勝者となるシングルレースで、汎用性とスキルが求められます。

東京2020大会では、男女の個人種目に加え、初めて混合リレーが実施され、男性2人、女性2人のチームがショートコースのトライアスロンで競い合う種目です。 この混合レースはペースが速く、予測不可能な試合展開が楽しめます。

競技中スイムからバイク、バイクからランへと種目を転換するトランジションも、注目すべきポイントの一つです。 トランジションエリアで、次の種目に合わせたウエアに着替え、シューズを履き替えるが、この時間もタイムに含まれています。 そこで選手は素早くスムーズに着替え、ウエアやシューズ、ヘルメット、サングラスなど用具の配置にも各自工夫を施して、無駄な動きを省くことが重要です。

例えば、少しでもタイムを縮めるために、バイクシューズをあらかじめペダルに付けておき、走りながらシューズを履くなど各自で戦略を考えて大会へ挑んでいます。 トランジションは、トライアスロンの第4種目と言われることもあるほど、重要なポイントです。

さらにドラフティングと呼ばれる戦術にも注目が集まります。 空気抵抗の軽減を図るため、バイクで先行する選手の直後を走って風よけとし競技を有利に展開する戦術です。 どちらが先に出るか、お互いの駆け引きに、観ている者の緊張感も高まります。

そしてランでは、選手はフィニッシュが近づくにつれて徐々に加速し、スパートし、長距離での勝負ではあるが、最後は僅差となることもあり、フィニッシュラインを超えるまで目が離せない競技展開です。

選手同士の駆け引きやトランジションにも注目しょう。

【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】

トライアスロンは、競技として成立してから40年余り、オリンピックでもまだ6回しか行われていない歴史の浅いスポーツだが、競技人口は世界中で着実に増加しており、世界選手権から各地域で催される小規模な大会まで、年間を通じて数多く実施されています。

各国の状況をみると、イギリスをはじめとしたヨーロッパ勢の強さが目立っている競技です。 また、競技発祥の地であるアメリカや、オーストラリア、カナダなども各種大会への出場者が多く、好成績を記録しています。

オリンピックでの参加枠は、国際トライアスロン連合(ITU)が指定する競技会での成績に対して、選手の所属する国別にポイントが与えられ、ポイントが上位の国から順に3枠、2枠、1枠と割り振られる配分です。 したがって、成績が上位の国ほどより多くの選手が参加でき、メダル獲得のチャンスも広がります。

これまでの6大会で金メダルを獲得したのは、男子はイギリスが2個、ドイツ、ニュージーランド、カナダが各1個です。 なお、女子は、スイスが2個、アメリカ、オーストラリア、オーストリアが各1個となっています。 メダルの男女総数では、イギリス、スイス、オーストラリアが計5個と肩を並べており、選手層の厚さからも強豪国と呼べるだろう。 東京2020大会でも、これら強豪国の選手が活躍する公算が高いと思われていたが、男子ではノルウェー、イギリス、ニュージーランド、女子はバミューダ、イギリス、アメリカ、混合リレーでもイギリス、アメリカ、フランスと新鋭が現れ、パリ2024大会でも新たな国や地域の活躍の可能性にも期待が高まる競技です。

イギリスなどヨーロッパ、アメリカ、オセアニア勢の強さが目立つ強豪国の選手の活躍に注目が集まります。

日本は、シドニー2000大会から、男女とも出場を続け、北京2008大会では、5位入賞を果たし、世界のトップクラスとは、まだ差があるものの、女子は毎回3名が出場しており、実績を挙げつつある状況です。 東京2020大会の経験を活かし、ロサンゼルス2028大会でも活躍できることに期待が高まります。

開催地

※東京2020大会組織委員会 公式サイトより

馬場馬術、総合馬術、障害馬術

馬術は選手と馬の信頼関係、指示の妙技、己たちの華麗な演技の勝負!

馬術は愛馬と共に駆け、性別関係なく人馬ペアで行う競技です。 試合は3種目、選手と騎乗馬の資質が問われ、優雅さ漂う独特の雰囲気の中、人馬一体の迫力ある走りやジャンプ、ダイナミックな演技が魅力! 日本は出場選手に期待する。開催国アメリカ勢は。

世界状況

馬術の主な強豪国と地域:

「ドイツ、イギリス、オーストラリア、フランス、スウェーデン、オランダ、アメリカ、ベルギー etc.」

上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国々です。

ロサンゼルス2028大会では気品漂う順位争いに豪華な食事が待ってるぜぇ。

ヴェルサイユ宮殿での競技ダンスを華麗かつ大胆に決める国と地域はどこだぁ!

【馬術の特徴】

馬術は、動物を扱い、男女の区別なく同じ条件で実施されることが特徴の競技です。 人馬ペアで競技を行うため、選手と同様に騎乗馬の資質も問われます。

オリンピックでは、コース上に設置された大きな障害物を飛び越える際のミスの少なさと走行時間で競う「障害馬術」、ステップなどの演技の正確さと美しさを採点する「馬場馬術」、障害と乗馬の2つにダイナミックなクロスカントリー走行を加えた「総合馬術」の3種目が行われる競技です。

各種目において個々の人馬のパフォーマンスが個人成績としてカウントされる個人競技および各国チーム3人馬の成績を合計して団体成績とする団体競技が行われます。

馬術の起源は古代ギリシャで、騎手と馬が戦いで生き残るためには完璧なパートナーシップが必要だと考えられ、馬を訓練する方法として馬場馬術が開発された競技です。

古代オリンピックでは、馬術競技が戦車競走という形で登場し、大胆でエキサイティングな光景で、乗馬の芸術は、ルネッサンス期に復活するまで実施されていません。

【オリンピック競技の歴史】

馬術競技はパリ1900大会で初めて採用、実施され、1912年のストックホルム大会で正式デビューした競技です。 ヘルシンキ1952大会で軍人以外の男子および女子の参加が認められるまでは、男子の軍人のみが参加できる競技になります。 1964年には、すべての馬術競技に女性が参加できるようになり、オリンピックで唯一の混合種目です。 選手は規定によって燕尾服や乗馬服、シルクハットなどの帽子を着用し、優雅さが漂う独特の雰囲気のもと競技が行われます。

【ルール】

馬術は3つの種目からなり、男女が対等に競い合う競技です。

種目:イベンティング チーム個人 馬術 チーム 個人 ジャンプ チーム 個人

選手と馬のコンビネーションが見どころで、飛越の迫力や華麗な演技に注目しましょう。

馬場、総合、障害3つの種目に共通する見どころは、拳(手綱)、脚、体重の移動などにより馬へ細かい指示を出す選手の技術と、それに応える馬の能力です。 選手と馬の信頼関係によるコンビネーションが見事な飛越や演技を生み、迫力と華麗さに目を見張ります。

馬場馬術は、20メートル×60メートルの長方形のアリーナ内で、馬の演技の正確さや美しさを競う規定演技と、必須の要素で構成し、音楽をつけて行う自由競技です。 なんといっても、よく調教された馬の、まるで自ら楽しみながらダンスを踊っているかのような躍動感が見どころになります。 選手の指示に従って、リズムよくしなやかにステップを踏んだり、図形を描いたりする見事な演技と芸術性に目を見張る種目です。 選手はなるべく小さく馬に合図を送り、馬はそれに応じて正確かつ華麗な動きをします。 文字とおり人馬一体の妙技に注目しよう。 審査員は、コース内を動き回る容易さと流動性を評価する種目です。

総合馬術は、馬場馬術と障害馬術にクロスカントリーを加えた3種目を同じ人馬のコンビで行い、馬術のトライアスロンに似ており、合計減点の少なさを競う複合競技になります。 総合馬術は、馬場馬術、クロスカントリー、障害馬術の順に行われる種目です。 人馬ともに総合的な能力やテクニックが求められ、さらに選手は持久力や精神力、経験が必要になります。 3日間かけて行われるため、馬のコンディションを良い状態に保つようケアすることが重要です。

メインとなるクロスカントリーでは、竹柵、生垣、水濠など自然障害物を組み合わせた40を超える障害物が起伏に富んだ長いコースで構成されています。 その6キロメートル近いハードなコースを10分ほど駆抜ける迫力はダイナミックです。 スピードは時速30キロメートル以上になり、迫力満点のスリリングさが醍醐味になります。 最短距離を攻めればタイムは早くなるが失敗するリスクが高く、安全策をとればその分タイムがかかるため、選手がどのようなコース取りをするのかも見どころです。 最も汎用性の高いスキルを持つ馬と騎手が3つの種目で優勝します。

障害馬術では、競技アリーナに設置されたさまざまな形状の障害物を、決められた順番どおりに飛越し、走行する競技です。 障害物の落下や、馬が止まったり横に逃げたりする不従順などのミスなく、規定タイム内にゴールすることが求められます。 障害物を倒すたびにペナルティが課せられ、敏捷性、テクニック、馬と騎手の調和が不可欠です。

【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】

馬術の発展には、自然環境と設備が重要となるため、古くから馬術が親しまれてきた歴史のある国で盛んに行われていて、競技人口も多くなります。 ドイツなどは、多くの人が子どもの頃から馬に親しみ、競技に出場して技術を磨いている強豪国です。 選手と競技馬の層が厚く、また馬術用馬の生産も国家的に行われており、馬術が1つの文化として国全体に根づいています。

オリンピックで行われる3種目について世界の情勢を見ると、馬場馬術では長年ドイツが圧倒的な強さを誇り、特に団体で金メダルをほぼ独占してきたが、近年ではオランダも力をつけてきており、ドイツを脅す存在になっている強豪国の一つです。 この2ヵ国に加えて、イギリスも好成績を出しています。

総合馬術は、ドイツ、イギリスなどのヨーロッパ勢に加えて、オーストラリア、ニュージーランドも強さを発揮している種目です。 障害馬術では特に突出して秀でた国はなく、ドイツ、オランダ、アメリカ、カナダ、スウェーデンなどが常に上位を争っています。 世界全体を見ると、やはり馬術大国ドイツが強く、オリンピックの総合馬術個人では、ドイツ、スウェーデン、フランス、イギリスと続く勢力図です。

東京2020大会に続く、フランス2024大会、ロサンゼルス2028大会でもこの勢力図は簡単に崩れないと思われるが、どんな人馬が優れたパフォーマンスを見せてくれるのか楽しみになるだろう。

日本は、近年、欧米からトレーナーを招いて人馬の技術向上に努め、また多くの日本人選手がヨーロッパを拠点に活動し、国際大会に参加するようになったことで技術レベルは着実に向上してきています。

馬術会場

※東京2020大会組織委員会 公式サイトより

体操は己の精神力の強さと高難度、完成度の高い技が試される勝負戦!

体操は器機を用い身体で演技を行う競技です。 試合は熟練の技や美しさ、安定した演技が求められ、男子は力強さと豪快さ、女子は優雅さと華やかさなど、非日常的かつ洗練された動きや選手たちの技量に注目。日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。

世界状況

体操競技の主な強豪国と地域:

「男子あん馬:イギリス、チャイニーズタイペイ etc.」

「男子つり輪:中国、ギリシャ etc.」

「男子ゆか:イスラエル、スペイン、中国 etc.」