西日本版_近畿地方2府5県、中国地方5県と四国地方4県、九州地方8県

(2025年度 近畿・中国・四国・九州地方“食肉素材”更新)

気になる、各府県をクリックすると、各府県にジャンプします。

【三重県】

【滋賀県】

【京都府】

【大阪府】

【兵庫県】

【奈良県】

【和歌山県】

【鳥取県】

【島根県】

【岡山県】

【広島県】

【山口県】

【愛媛県】

【高知県】

【徳島県】

【香川県】

【福岡県】

【佐賀県】

【長崎県】

【熊本県】

【大分県】

【宮崎県】

【鹿児島県】

【沖縄県】

三重県は豊かな自然と歴史、文化、地下資源で更に貿易拡大を目指す!

三重県は日本海側と太平洋側に面し、自然資源や工業資源、観光資源に恵まれた地域です。 また、自動車製造、電気機械製造、造船、食品製造など、多様な産業が集積し、品質の良い製品が製造され、世界中に輸出しています。 今後も貿易資源を活かし、更なる貿易拡大に期待する。

三重県の貿易資源は、以下の通りです。

- 自然資源

- 工業資源

- 観光資源

三重県は、石油、天然ガス、石炭、鉄鉱石などの地下資源が豊富に産出されています。 また、農林水産物も豊富に生産されており、特に茶、みかん、メロン、さつまいも、伊勢海老などが有名です。

三重県は、自動車製造、電気機械製造、造船、食品製造など、多彩な産業が集積しています。 これらの産業では、高品質な製品が製造されており、世界中に輸出されている工業製品です。

三重県は、伊勢神宮、熊野古道、鳥羽水族館、志摩スペイン村など、多くの観光資源を有しています。 これらは、国内外から多くの観光客を魅了されている観光資源です。

三重県は、日本三大和牛のひとつである松阪牛をはじめ、数々のブランド肉を産出する食肉の宝庫です。 豊かな自然の中で育まれた、質の高いお肉は、全国、そして世界からも高い評価を得ています。

三重県の代表的なブランド肉

- 松阪牛

- 伊賀牛

- 美熊野牛

- ええやん さくらポーク

- 熊野地鶏

- 伊勢赤どり

- その他

日本三大和牛のひとつ。 きめ細やかな霜降り、とろけるような柔らかさ、上品な香りが特徴です。 肉の芸術品」と称されるほど、その品質の高さは折り紙付きです。 高価なため、特別な日の食事などに用いられることが多いです。

松阪牛に次ぐ三重県のブランド牛。 赤身と脂身のバランスが良く、濃厚な旨味が特徴です。 松阪牛よりも比較的お手頃な価格で味わえるため、日常の食卓にも取り入れやすいです。

年間100頭程度しか生産されない希少な和牛。 濃厚な旨味と、きめ細かい霜降りが特徴です。 幻の牛肉とも呼ばれ、その希少性から高い人気を誇ります。

桜色の美しい肉色が特徴の三元豚。 脂身が甘く、肉質が柔らかく、豚肉本来の旨味を堪能できます。 三重県産の飼料で育てられており、安全・安心な豚肉として知られています。

料理人を魅了する極上の肉質が特徴の地鶏。 歯ごたえのある肉質と、濃厚な旨味が魅力です。 焼き鳥や鍋物など、様々な料理に利用されます。

三重県を代表する銘柄鶏。 肉質が柔らかく、上品な旨味が特徴です。 鶏肉料理の定番として、幅広い層から人気を集めています。

これらのブランド肉以外にも、三重県では様々な種類の食肉が生産されています。 スーパーマーケットや精肉店では、地元産の豚肉や鶏肉なども手軽に購入できます。

三重県で食肉を楽しむ

三重県で食肉を楽しむ方法はたくさんあります。

- 焼肉店

- ステーキハウス

- 郷土料理店

- 直売所

ブランド牛の焼肉を味わえる専門店から、地元の食材を使った焼肉店まで、様々なお店があります。

厚切りステーキを豪快に味わいたい方におすすめです。

地元の食材を使ったすき焼きや鍋物など、郷土料理を堪能できます。

地元の農家から直接、新鮮な肉を購入することも可能です。

まとめ

三重県は、質の高い食肉が豊富に揃っている地域です。 ぜひ、あなたのお好みの肉を見つけて、三重の味を堪能してください。

春の水産資源

三重県は、伊勢湾、熊野灘、南紀海岸など、豊かな海に囲まれた県です。 そのため、春に獲れる水産資源も豊富です。

主な水産資源としては、以下のようなものが挙げられます。

- 魚類

- 貝類

- 海藻類

カレイ、サバ、アジ、イワシ、マダイ、ブリ、ハマチ、タチウオ、サヨリ、キス、カサゴ、メバル、イサキ、アマダイ、ヒラメ、カツオ、マグロ、サケ、マス、タラなど。

ハマグリ、ホタテ、アサリ、サザエ、ムール貝、赤貝、ウニ、シジミ、カキ、エビ、カニなど。

ワカメ、コンブ、モズク、アラメ、アオノリ、クロノリ、ヒジキなど。

春は、これらの水産資源の産卵期にあたり、脂がのっておいしい時期です。 特に、カレイ、サバ、アジ、イワシなどの魚類は、脂がのって身がふっくらとしており、春の味覚として人気があります。 また、ハマグリ、ホタテ、アサリなどの貝類も、春になると産卵のために浅瀬に寄ってくるため、この時期に獲れるものは特においしいとされています。

三重県では、これらの水産資源を活かしたさまざまな料理が楽しめます。 例えば、カレイは煮付けやフライ、サバは塩焼きや刺身、アジはたたきや寿司、イワシは南蛮漬けや天ぷらなど、さまざまな調理法で食べられています。 また、ハマグリは酒蒸しやバター焼き、ホタテは刺身や焼き物、アサリはフライやパスタなど、さまざまな料理に使われてきました。

三重県の春の水産資源は、豊富でおいしいものが揃っています。 ぜひ、この時期に三重県を訪れて、春の味覚を堪能してみてはいかがでしょうか。

三重県で秋に獲れる主な水産資源

三重県は、豊かな海に恵まれ、四季を通じて様々な水産物が獲れます。 秋は特に、旬を迎える魚介が多く、食卓を彩ります。

- イセエビ

- サワラ

- カマス

- サンマ

- アジ

- サバ

- イカ

三重県のブランド魚介の一つです。 特に伊勢志摩産は高品質で知られています。 濃厚な旨みが特徴で、焼き物や刺身で味わうのがおすすめです。

秋は脂がのって美味しくなる時期です。 刺身や焼き魚、照り焼きなど、様々な調理法で楽しめます。

身が引き締まっており、刺身や塩焼き、唐揚げなど、どんな料理にも合います。 骨が多く食べにくい部分もありますが、その分旨みが濃縮されています。

秋の味覚の代表格です。 三重県でも多く漁獲されています。 塩焼きが最もシンプルで美味しく、脂がのった身と香ばしい香りが食欲をそそります。

秋のアジは脂がのって、旨みが凝縮されています。 刺身やたたき、南蛮漬けなど、様々な料理で楽しめます。

秋サバは脂がのって、生臭みが少なく、身がふっくらしています。 塩焼き、味噌煮、竜田揚げなど、様々な料理で楽しめます。

秋のイカは身が厚く、柔らかく、甘みが強いです。 刺身、焼き物、炒め物など、様々な料理で楽しめます。

その他

- アワビ

- サザエ

- ハマグリ

高級食材として知られるアワビも、秋は身が厚く、肝も充実しています。

磯の香りをたっぷりと味わえるサザエも、秋は身が大きく、肝も美味しいです。

三重県産は肉厚で、上品な甘み特徴です。

最後に

これらの魚介は、地元の市場やスーパーマーケット、旅館などで手に入れることができます。 ぜひ、三重県産の秋の味覚をご堪能ください。

三重県の木材資源

三重県の木材資源は豊富で、スギ、ヒノキ、マツ、アカマツ、クリ、ナラ、ケヤキ、 カバ、タモ、サクラなど、様々な樹種が分布しています。

特に有名なのが、尾鷲ヒノキは、江戸時代から受け継がれる伝統的な造林、育林手法によって育てられたもので、通直、無節で赤みと光沢に優れる建築用材として高く評価されています。 関東大震災でも尾鷲ヒノキを使った家の倒壊が少なかったことから、その強靭さも知られています。

近年では、三重県産の木材を積極的に利用していく「木づかい宣言」事業者が増えています。 この事業は、県産材の利用促進と木育の推進を目的にしており、登録事業者は、自社の製品やサービスに県産材を活用することを宣言しています。

三重県の木材資源は、建築、家具、工芸品など、様々な用途で活用されています。 また、近年では、バイオマス発電や木質プラスチックなどの新用途も開発されています。

三重県は、森林資源の豊かな地域として、今後も木材資源の利活用を進めていくことが期待されています。

以下、三重県で主要な木材資源となる樹種について、それぞれの特徴を紹介します。

- スギ

- ヒノキ

- マツ

- アカマツ

- クリ

- ナラ

- ケヤキ

- カバ

- タモ

- サクラ

日本を代表する針葉樹で、成長が早く、人工林として広く栽培されています。 木材は建築、家具、パルプなどに利用されます。

スギよりも成長が遅いですが、木材は香りや耐久性に優れているため、高級建築材や家具などに利用されます。

海岸線などに多く分布し、防風林や砂防林として利用されています。 また、木材は建築、家具、船舶などに利用されます。

マツの一種で、特に尾鷲市周辺で良質な木材が産出されます。 木材は建築、家具、楽器などに利用されます。

落葉広葉樹で、木材は硬く丈夫なため、家具、建具、農具などに利用されます。 また、果実も食用にされます。

落葉広葉樹で、木材は木目が美しく、家具、フローリング、楽器などに利用されます。

落葉広葉樹で、木材は非常に硬く、耐久性に優れているため、家具、建具、船舶などに利用されます。

落葉広葉樹で、木材は白く柔らかいため、家具、フローリング、木炭などに利用されます。

落葉広葉樹で、木材は木目が美しく、強度もあるため、家具、建具、楽器などに利用されます。

落葉広葉樹で、木材は美しい木目と淡い桃色をしているため、家具、建具、工芸品などに利用されます。

三重県の木材資源は、地域経済にとって重要な役割を果たしており、今後も、その重要性がますます高まっていくことが予想されます。

三重県は、豊かな自然、歴史、文化、産業、観光資源を有しています。 三重県は、これらの貿易資源を活かして、今後も更なる貿易拡大を目指している県です。

滋賀県は豊かな自然に恵まれ、多種多様な産業で更に貿易拡大を目指す

滋賀県は広大な琵琶湖を有し、農林水産業、製造業、観光業など、様々な産業が盛んな地域です。 また、国内有数の生産量を誇る農産物、有数のシェアを誇る製造品や豊かな観光地に恵まれ、毎年多くの観光客が訪れるエリアになります。 今後も貿易資源を活かし、更なる貿易拡大に期待する。

滋賀県の貿易資源は、以下の通りです。

- 農林水産物

- 製造品

- 観光資源

滋賀県は、米、野菜、果物、茶、水産物など盛んに生産されています。 特に、米は全国有数の生産量を誇り、ブランド米「コシヒカリ」は国内外で人気です。

滋賀県は、自動車部品、精密機械、化学製品、食品など盛んに製造されています。 特に、自動車部品製造は国内有数のシェアを誇り、トヨタ自動車、ホンダなどの大手自動車メーカーが滋賀県に工業を置いている県です。

滋賀県は、琵琶湖、比叡山、伊吹山などの観光資源が豊富に存在しています。 特に、琵琶湖は国内有数の観光地であり、毎年多くの観光客が訪れるエリアです。

滋賀県の食肉は、日本有数のブランド牛である近江牛が有名です。 近江牛は、そのきめ細かい肉質と豊かな風味で多くの人々に愛されています。 霜降りが美しく、口の中でとろけるような食感は、まさに絶品です。

- 近江牛

- 近江豚肉

- 近江牛すき焼き

- 近江豚肉味噌漬け

しかし、滋賀県の食肉は近江牛だけではありません。 地元で育った新鮮な豚肉や鶏肉も美味しく、様々な料理に使われています。 例えば、近江豚肉は、脂身が甘く、赤身がしっかりとしているのが特徴です。

また、滋賀県では、これらの肉を使った郷土料理も数多く存在します。 例えば、近江牛を使ったすき焼きやステーキ、近江豚肉を使った味噌漬けなどが挙げられます。

さらに、滋賀県には、食肉加工品も豊富です。 ハムやソーセージ、ベーコンなど、様々な種類の加工品が販売されています。 これらの加工品は、地元のスーパーマーケットや道の駅などで購入することができます。

滋賀県の食肉の特徴

- 近江牛

- 近江豚肉

- 新鮮

- 郷土料理

- 加工品

日本三大和牛の一つ。 きめ細かい肉質と豊かな風味

脂身が甘く、赤身がしっかりとしている

地元の新鮮な肉が手に入る

近江牛や近江豚肉を使った郷土料理が豊富

ハムやソーセージなど、様々な種類の加工品

滋賀県の食肉を楽しむには?

- 精肉店

- レストラン

- 道の駅

- イベント

地元の精肉店で、新鮮な肉を購入する

近江牛料理が楽しめるレストラン

地元の食材を使った加工品を購入

食肉に関するイベントに参加

滋賀県を訪れた際は、ぜひ地元の食肉を味わってみてください。

春の水産資源

滋賀県は、琵琶湖を中心とした内水面漁業が盛んな県です。 春は、琵琶湖の水温が上がり、魚の活性も高まるため、漁獲量が多くなる時期です。

琵琶湖で獲れる春の水産資源としては、以下のようなものがあります。

琵琶湖八珍(ふしぎ)と呼ばれる、モロコ、シジミ、アユ、コイ、フナ、ワカサギ、イワナ、マス類など他にも、エビ、カニ、貝類など、

中でもモロコ、シジミ、アユは、滋賀県を代表する水産資源です。

- モロコは、琵琶湖の代表的な魚です。

- シジミは、琵琶湖の周辺の湖沼や河川で獲れます。

- アユは、琵琶湖の河川で獲れます。

春は、産卵のために琵琶湖の浅瀬に移動するため、漁獲量が多くなります。 モロコは、淡白でクセがなく、刺身や煮魚、焼き魚など、さまざまな料理で楽しむことができます。

春は、水温が上がることで産卵が始まり、漁獲量が多くなります。 シジミは、ミネラルやビタミンが豊富で、栄養価が高い食材です。

春は、産卵のために川を遡上するため、漁獲量が多くなります。 アユは、クセがなく、淡白な味わいが特徴です。

また、琵琶湖では、春にワカサギの産卵が始まります。 ワカサギは、琵琶湖の冬の風物詩として知られていますが、春には、産卵のために琵琶湖の浅瀬に移動するため、釣りなどのレクレーションとして人気があります。

滋賀県の春の水産資源は、豊富で多様です。 ぜひ、滋賀の味覚を堪能してみてください。

滋賀県で秋に獲れる主な水産資源

滋賀県は、日本最大の湖である琵琶湖を抱え、豊かな自然と歴史が息づいています。 特に秋は、琵琶湖の恵みをたっぷりと味わえる季節です。

滋賀県で秋に獲れる水産資源の多くは、琵琶湖産です。 代表的なものをご紹介しましょう。

- 鮎

- ビワマス

- ニゴロブナ

- ホンモコロ

- セタシジミ

- その他

独特の香りと味が特徴で、塩焼き、天ぷらなど、様々な料理で楽しめます。

琵琶湖国有のマスで、身が引き締まり、刺身や塩焼きで食べられます。

琵琶湖の代表的な魚の一つで、煮付け、唐揚げなど、様々な料理に利用されます。

小さな魚で、群れで泳ぐ姿が美しく、琵琶湖の生態系を支える重要な役割を果たし、佃煮などにして食べられます。

琵琶湖の特産品で、味噌汁の具材などに使われます。

スジエビ、ハゼなど、様々な水産物が獲れます。

滋賀県の水産に関する情報

滋賀県では、これらの水産資源の保護や増殖、そして持続可能な漁業の推進に力を入れています。

滋賀県水産試験場:水産に関する研究や普及啓発を行っています。

琵琶湖漁業協同組合:琵琶湖で獲れた新鮮な魚介類を販売しています。

最後に

滋賀県の秋は、豊かな水産資源を味わえる絶好のシーズンです。 ぜひ、地元の食材を使った料理を堪能してみてください。

滋賀県の木材資源

滋賀県の木材資源は、大きく分けて2種類あります。

- 人工林

- 天然林

滋賀県の森林面積は約20万haで、そのうち約7割が人工林です。 人工林は、主にスギやヒノキが栽培されています。 これらの樹種は成長が早く、良質な木材を産出するため、住宅建築や家具などの用途に広く利用されています。

滋賀県の天然林は、主にブナやコナラ、アカマツなどの広葉樹で構成されています。 天然林は、人工林に比べ成長が遅いですが、生態系が多様で、貴重な動植物が生息しています。 近年では、天然林の木材を間伐材として利用する取り組みも進められています。

その他

上記以外にも、滋賀県にはサクラ、カヤ、ケヤキなどの樹種も少量ながら分布しています。 これらの樹種は、それぞれ独特の性質を持っており、家具や工芸品などの用途に利用されています。

滋賀県は、琵琶湖という豊かな水資源に恵まれたことから、古くから林業が盛んに行われてきました。 近年では、県産材の「びわ湖材」の利用を促進する取り組みも行われており、地域経済の活性化に貢献しています。

滋賀県は、これらの貿易資源を活かして、今後も更なる貿易拡大を目指しています。

京都府は美しい自然、伝統的な街並みで更に貿易拡大と経済成長を図る

京都府は日本有数の貿易拠点、観光地でもあり、多くの企業が集積し、国内外からも観光客が訪れる地域です。 また、2021年の貿易額は約1,700億ドルで、日本全国の貿易額の約2%を占めています。 今後も多くの貿易資源を活かして、更なる経済成長を図ることに期待する。

京都府の主要な貿易資源は、以下の通りです。

- 観光資源

- 製造業

- サービス業

京都府は、世界遺産に登録されている多くの寺社仏閣や、美しい自然が豊富にあり、伝統的な街並みなど、多くの観光資源を有しています。 これらは、多くの外国人観光客を呼び寄せており、京都府の貿易を支えている観光資源です。

京都府は、多くの製造業企業が集積し、盛んに製造されています。 これらの企業は、自動車、電子機器、精密機械、電気機械、化学品、食品など、幅広い分野で製品を製造し、国内外で高いシェアを誇り、 海外にも輸出され、京都府の貿易を支えている産業です。

京都府は、多くのサービス企業が集積し、観光業、金融業、保険業など、幅広い分野でサービスを提供しています。 これらは、海外から多くの観光客や企業を呼び寄せており、京都府の貿易を支えているの産業です。

京都府の豊かな食肉文化!

京都府は、豊かな自然と長い歴史の中で育まれた独自の食文化を持っています。 食肉に関しても、様々なブランド牛や地鶏が生産されており、その品質の高さは全国的に知られています。

ブランド牛

京都府を代表するブランド牛は、その多くが長い歴史と伝統を持っています。

- 京都肉

- 丹波牛

- 亀岡牛

- 平井牛

京都府内で生産される黒毛和牛の中でも、特に品質の高いものが「京都肉」としてブランド化されています。 きめ細やかな肉質と上品な味わいが特徴です。

京都府北部で生産される丹波牛は、古くからその名が知られています。 豊かな自然の中で育まれた丹波牛は、風味豊かで柔らかな肉質が魅力です。

京都府亀岡市で生産される亀岡牛は、きめ細やかな肉質と上品な脂が特徴です。

京都府南丹市で生産される平井牛は、豊かな風味と柔らかな肉質が特徴です。

地鶏

京都府の地鶏も、その種類が豊富で、それぞれに特徴があります。

- 京地どり

- 匠京地どり

- 美山の京地どり

京都府内で伝統的に飼育されてきた京地どりは、肉質が引き締まっており、歯ごたえと旨みが楽しめます。

京地どりをさらに改良した匠京地どりは、肉質が柔らかく、ジューシーな味わいが特徴です。

京都府美山町で飼育される美山の京地どりは、自然豊かな環境の中で育まれ、肉質が引き締まっており、風味豊かです。

食肉の楽しみ方

京都府の食肉は、ステーキやしゃぶしゃぶなど、様々な料理で楽しむことができます。 また、地元の飲食店では、京都の食材を使ったオリジナルメニューも提供されています。

- ステーキ

- しゃぶしゃぶ

- すき焼き

- 焼き鳥

京都肉のステーキは、肉本来の旨みを味わうことができます。

京都牛のしゃぶしゃぶは、柔らかく上品な味わいが楽しめます。

京都牛のすき焼きは、甘辛い味付けが食欲をそそります。

京地どりの焼き鳥は、炭火で香ばしく焼き上げられ、ジューシーな味わいが楽しめます。

まとめ

京都府の食肉は、その歴史と伝統、そして豊かな自然の中で育まれた高い品質が魅力です。 様々なブランド牛や地鶏があり、それぞれの個性を味わうことができます。 京都を訪れた際には、ぜひ地元の食肉を味わってみてください。

春の水産資源

京都府は、日本海と瀬戸内海に面した府で、豊かな漁場が広がっています。 春は、水温が上昇し、魚介類の産卵や回遊が盛んになる季節です。 京都府で獲れる春の水産資源としては、以下のようなものが挙げられます。

マダイ、ブリ、メジマグロ、サワラ、アジ、イワシ、サバ、カレイ、カサゴ、イカ

中でも、丹後地方では、春に産卵のために回遊するマダイやブリが有名です。 マダイは、京都府の水産物ブランド「京の魚」のひとつに選ばれており、その鮮度と美味しさは全国に知られています。 また、ブリは京都府の漁獲量の約半分を占める主力魚種です。

その他にも、京都府では、アジやイワシなどの小型魚も多く獲れます。 これらの魚は、刺身や寿司、フライなどのさまざまな料理に使われ、食卓に欠かせない存在です。

また、京都府の海岸沿いには、牡蠣やハマグリなどの養殖場も多くあります。 春は、これらの貝類の旬の時期で、新鮮な味わいを楽しむことができます。

京都府の春の水産資源は、多種多様で、さまざまな料理に活用されています。 ぜひ、京都府の海の幸を味わってみてください。

京都府で秋に獲れる主な水産資源

京都府は、豊かな自然と長い歴史を持つ地域です。 実は美味しい海の幸も豊富です。 特に秋は、様々な海の幸が旬を迎え、食卓を彩ります。

京都府で秋に多く獲れる水産資源は、以下のものが挙げられます。

魚類

- サバ

- アジ

- イワシ

- ハタハタ

- カキ

- ホタテ

秋サバは脂がのって美味しく、塩焼きや味噌煮など様々な料理に利用されます。

秋アジも脂がのっており、刺身やたたき、焼き魚など、様々な食べ方で楽しめます。

秋刀魚(さんま)も有名ですが、イワシも旬を迎えます。 つみれ、蒲焼きなど、様々な料理に利用されます。

日本海側では、秋の味覚の代表格。 唐揚げ、塩焼き、一夜干しなど、様々な料理に利用されます。

貝類

秋のカキは身がふっくらとして濃厚な味わいが特徴です。 焼きガキ、蒸しガキなどシンプルに味わうのがおすすめです。

秋のホタテは生食はもちろん、バター焼き、炒め物など、様々な料理に利用できます。

京都府ならではの海の幸

京都府では、これらの一般的な魚介類に加えて、以下の地域ならではの海の幸も楽しめます。

- 丹後とり貝

- 伊根の海産物

舞鶴湾などで養殖されているトリガイは、京都府の特産品です。 刺身や焼き貝など、様々な食べ方で楽しめます。

伊根湾では、新鮮な魚介類を味わうことができます。 特に、定置網で獲れた魚は、その日の朝に食卓へ。

京都府で海の幸を味わう

京都府には、新鮮な魚介類を味わえるお店がたくさんあります。

- 漁港直売所

- 海鮮料理店

- 観光地周辺

新鮮な魚介類を安く購入できます。

地元の魚介を使った料理が楽しめます。

観光地周辺には、海の幸を使った定食、丼物などを提供するお店がたくさんあります。

最後に

京都府は、豊かな自然と長い歴史を持つ地域です。 ぜひ、京都府を訪れた際には、地元で獲れた新鮮な海の幸を味わってみてください。

京都府の木材資源として主要な樹種は以下の通りです。

- スギ

- ヒノキ

- マツ

- モミ

- ナラ

京都府の木材資源の約40%を占める最も一般的な樹種です。 成長が早く、良質な木材が得られるため、建築や家具などに広く利用されています。

抗菌、抗カビ効果があるため、風呂桶や建材などに使用されます。 また、香りも良く、高級木材として扱われています。

建築材やパルプ材として利用されます。 また、根が深く、土砂災害防止にも効果があります。

楽器の材料として有名ですが、建築材や家具材としても利用されます。 木目が美しく、肌触りも良い木材です。

強度が高いため、家具や床材などに利用されます。 木目も美しい木材です。

この他にも、カバ、ケヤキ、サクラなど、さまざまな樹種が京都府の木材資源として利用されています。

近年では、地域の木材資源を活用した「地産地消」の取り組みが盛んになっており、京都府産の木材を使った住宅や家具などが人気を集めています。

京都府は森林面積が広く、古くから林業が盛んな地域です。 しかし、近年は林業従事者の減少や木材の需要低迷などにより、森林の荒廃が進んでいます。

京都府の木材資源を持続的に利用していくためには、森林の整備と、木材の利用促進の両方が重要となります。

森林の整備としては、間伐や植林などの適切な森林管理を行うことが必要です。 また、木材の利用促進としては、公共建築物等における国産材の利用促進や、地産地消の取り組みの推進などが挙げられます。

京都府では、これらの課題に取り組むため、さまざまな施策を推進しています。

具体的には、「京都府産木材利用促進基本方針」を策定し、公共建築物等における京都府産木材の率先利用と民間建築物への波及効果を一層促進しています。 また、「京都の木」というブランドを立ち上げ、京都府産木材の認知度向上と利用促進に取り組んでいます。

さらに、「京都森林、木材塾」を開講し、林業関係者や木材利用関係者向けの研修を行っています。

これらの取り組みを通じて、京都府は持続可能な森林管理と木材利用の推進を目指しています。

参考元 by Gemini

京都府は、多くの貿易資源を有しており、今後も貿易を通じて経済成長を図っていくことが期待されています。

大阪府は地理的な優位性や豊な産業基盤、優秀な人材で貿易拡大を図る

大阪府は日本有数の貿易拠点で、国内主要都市や貿易相手国へのアクセスが良好な地域です。 また、2021年の貿易額は約7兆円で、全国で3番目に多く、2022年の貿易額は約30兆円で、全国の約1割を占めています。 今後も貿易資源を活かし、更なる貿易拠点の成長と日本の貿易を牽引していくことに期待する。

大阪府の貿易資源は、以下の通りです。

- 地理的な優位性

- 豊かな産業基盤

- 優秀な人材

大阪府は、関西国際空港や大阪港などの国際拠点に近い位置にあります。 また、中国や韓国などの主要な貿易相手国から直行便が就航し、東京、名古屋、京都などの主要都市に隣接しており、国内外へのアクセスが良好です。

大阪府は、製造業、金融業、流通業、卸売業などの多くの産業が集積しています。 特に自動車、電気、電子機器などの製造業が盛んで、日本最大の工業都市の一つです。 これらの産業は、大阪府の貿易を支えています。

大阪府は、多くの大学や専門学校があり、優秀な人材が集まっている地域です。 また、外国人居住者も多く、国際的な人材が集積し、多くの優秀なビジネスパーソンも集まっています。 これらの人材は、大阪府の貿易を活性化させてくれる優秀な人材です。

大阪府の食肉は、全国から集まる様々な種類のものが流通しており、非常に豊富です。 スーパーマーケットや精肉店はもちろん、飲食店でも様々な食肉料理を楽しむことができます。

大阪府で手に入る主な食肉の種類

- 和牛

- 国産豚

- 国産鶏

- 輸入肉

神戸牛、但馬牛など、ブランド和牛も数多く取り扱われています。 特に、大阪市内には多くの焼肉店があり、高品質な和牛を味わうことができます。

大阪府内でも豚の生産が行われており、新鮮な豚肉を手に入れることができます。 特に、大阪ならではの調理法で味わう豚料理も人気です。

地産地消の動きもあり、大阪府産の鶏肉も人気です。 焼き鳥や鶏鍋など、様々な料理に利用されています。

アメリカ産、オーストラリア産など、様々な国の牛肉や豚肉も輸入されており、価格も比較的安価で手に入ります。

大阪府の食肉の特徴

- 多様性

- 鮮度

- 加工品

上記のように、和牛から輸入肉まで、非常に多くの種類の食肉が流通しています。 そのため、自分の好みに合わせた肉を選ぶことができます。

大阪市中央卸売市場南港市場など、大規模な食肉市場があり、新鮮な肉が毎日入荷されます。

大阪には、肉まんやコロッケなど、肉を使った加工品も豊富です。

食肉を楽しむ方法

- 焼肉店

- ステーキハウス

- 精肉店

- スーパーマーケット

大阪には、高級な焼肉店からカジュアルな焼肉店まで、様々な焼肉店があります。

厚切りステーキを味わえるステーキハウスも数多くあります。

地元の精肉店で、新鮮な肉を購入して自宅で料理することもできます。

スーパーマーケットでも、様々な種類の肉が販売されています。

まとめ

大阪府の食肉は、種類が豊富で、新鮮なものが手に入ります。 焼肉店やステーキハウスはもちろん、自宅で料理をする際にも、様々な食肉を楽しむことができます。 ぜひ、大阪の食肉を味わってみてください。

春の水産資源

大阪府で獲れる春の水産資源は、主に以下のようなものがあります。

マイワシ、カタクチイワシ、マアジ、サバ、イワシ、アジ、サバ、カレイ、カニ

これらの魚種は、大阪湾の近海に回遊する定置網や刺し網、釣りなどの漁法で漁獲されます。

春は、これらの魚種の産卵期にあたり、豊富に獲れる時期です。 特に、マイワシやカタクチイワシは、大阪湾の代表的な春の魚です。

マイワシは、サバと同じく、大阪湾で最も漁獲量の多い魚種です。 春になると、産卵のために大阪湾に回遊し、水揚量がピークを迎えます。 マイワシは、刺身や寿司、フライなど、さまざまな料理に利用されます。

カタクチイワシは、マイワシに次いで漁獲量の多い魚種です。 春になると、マイワシと同じように産卵のために大阪湾に回遊し、水揚量が増加します。 カタクチイワシは、練り製品や飼料などに利用されます。

マアジやサバも、春になると産卵のために大阪湾に回遊し、水揚量が増加します。 マアジは、刺身や寿司、焼き魚など、さまざまな料理に利用されます。 サバは、刺身や寿司、塩焼きなど、さまざまな料理に利用されます。

イワシやアジも、春になると産卵のために大阪湾に回遊し、水揚量が増加します。 イワシは、刺身や寿司、焼き魚など、さまざまな料理に利用されます。 アジは、刺身や寿司、塩焼きなど、さまざまな料理に利用されます。

カレイやカニも、春になると産卵のために大阪湾に回遊し、水揚量が増加します。 カレイは、煮魚や焼き魚、フライなど、さまざまな料理に利用されます。 カニは、茹でて、そのまま食べる、カニ鍋、カニしゃぶなど、さまざまな料理に利用されます。

このように、大阪湾ではあ、春になるとさまざまな水産資源が豊富に獲れます。 これらの魚介類は、大阪の食文化に欠かせないものであり、多くの人に親しまれています。

大阪府で秋に獲れる主な水産資源

大阪府は、多様な水産資源に恵まれた地域です。 特に秋は、様々な魚介類が旬を迎え、食卓を彩ります。

- サバ

- イワシ

- サンマ

- カツオ

- 太刀魚

- エビ

- カニ

- イカ

秋サバは脂がのって美味しく、刺身や焼き物、塩焼きなど、様々な調理法で楽しめます。 また、大阪府では新鮮なサバを味わえるお店がたくさんあります。

秋はイワシも旬を迎えます。 大阪湾では、マイワシ、カタクチイワシがよく獲れます。 つくだ煮や揚げ物など、様々な料理に利用されます。

秋の味覚の代表格で、大阪府でも新鮮なサンマを味わうことができます。 塩焼きが定番ですが、蒲焼き、竜田揚げもおすすめです。

カツオは一年を通して獲れますが、秋も旬の時期のひとつです。 たたき、塩たたきなど、生のカツオを味わうのもおすすめです。

太刀魚は、その美しい姿から「銀の魚」とも呼ばれています。 刺身や焼き物、天ぷらなど、様々な料理に利用されます。

その他の旬の魚介類

秋はエビも美味しくなります。 特にクルマエビは、その濃厚な味わいが特徴です。

秋から冬にかけては、カニの旬です。 大阪府では、ズワイガニ、タラバガニなどが楽しめます。

秋のイカは身がしまり、甘みが強いのが特徴です。 刺身や焼き物、炒め物など、様々な料理に利用されます。

大阪府の水産資源の魅力

大阪府では、これらの旬の魚介類を、新鮮なまま味わうことができます。 また、地元の漁師さんたちが丁寧に育てた養殖魚も豊富です。

- 新鮮さ

- 多様性

- 安全性

地元の漁港から直送される魚介類は、鮮度抜群です。

様々な種類の魚介類が獲れるため、飽きずに楽しめます。

厳しい検査のもと、安全な魚介類が流通しています。

最後に

大阪府の秋は、美味しい魚介類が豊富に獲れる季節です。 ぜひ、この機会に、地元で獲れた新鮮な魚介類を味わってみてください。

大阪府の木材資源

大阪府の木材資源として主要な樹種は以下の通りです。

- スギ

- ヒノキ

- クヌギ

- カシ

- モミ

- ケヤキ

- イチョウ

- サクラ

- ウメ

大阪府では最も多く栽培されている樹種で、主に住宅建築や家具の材料として利用されています。

スギに次いで多く栽培されており、主に風呂桶や建具の材料として利用されています。

古くから薪炭材として利用されてきた樹種で、近年は家具や工芸品の材料としても人気があります。

ドングリの実をつける木で、主に木炭やシイタケの栽培に使われます。

クリスマスツリーとしておなじみの樹種で、近年は木材としても利用されています。

街路樹や公園樹としてよく植えられている樹種で、丈夫で長持ちするため、家具や楽器の材料としても利用されています。

銀杏として食用にもされる樹種で、街路樹や公園樹としてよく植えられています。

日本を代表する花木で、観賞用だけでなく、材木としても利用されています。

梅干しや梅酒として利用される樹種で、近年は木材としても利用されています。

これらの樹種以外にも、大阪府には様々な種類の樹木が生育しています。 近年では、これらの樹木を有効活用した取り組みも盛んになっており、木質バイオマス発電や木造建築など、新たな可能性が広がっています。

大阪府は、今後も更に貿易拠点として成長し、日本の貿易を牽引していくことが期待されています。

兵庫県は輸送インフラ、産業集積、優秀な人材で更に貿易拡大を目指す

兵庫県は日本を代表する港湾都市である神戸市を擁し、国内有数の神戸港を有し、日本各地や世界各地と結んでいる地域です。 また、全国第3位の貿易額を誇り、工業製品は世界各国へ輸出し、食品は国内外で人気があります。 今後も貿易資源を活かし、更なる貿易拡大に期待する。

兵庫県の貿易資源は、以下の通りです。

- 輸送インフラ

- 産業集積

- 人材

兵庫県は神戸港、姫路港、泥崎港など、全国有数の港湾を有しています。 これらの港湾は日本各地や世界各地と結んでおり、兵庫県の貿易を支えている輸送インフラです。

兵庫県は、自動車、鉄鋼、化学、食品、繊維など、様々な産業が集積しています。 これらは、兵庫県の貿易に大きく貢献している産業です。

自動車

兵庫県は、トヨタ自動車、日産自動車、ホンダなどの自動車製造拠点を有しています。 これらは、世界各国に輸出を行っている自動車メーカーです。

鉄鋼

兵庫県は、日本製鉄、神戸製鉄所などの鉄鋼製造拠点を有しています。 これらは、世界各国に輸出を行っている鉄鋼メーカーです。

電子部品

兵庫県は、NEC、パナソニック、ソニーなどの電子部品製造拠点を有しています。 これらは、世界各国に輸出を行っている電子部品メーカーです。

食品

兵庫県は、神戸牛、明石焼き、尼崎せんべいなどの食品を有しています。 これらは、国内外で人気がある食品です。

兵庫県は神戸大学、兵庫県立大学など、多くの大学を有しています。 これらの大学は、優秀な人材を輩出しており、兵庫県の貿易を支えている教育機関です。

兵庫県の食肉は、世界的に有名な神戸ビーフをはじめ、多種多様な魅力的なものが揃っています。

世界が認めるブランド

- 神戸ビーフ

- 但馬牛

但馬牛の中でも特に優れた個体に与えられるブランドで、きめ細かく柔らかな肉質と上品な風味は、まさに「牛肉の芸術品」と言えるでしょう。

神戸ビーフの源流となる品種で、兵庫県内の豊かな自然の中で育まれた、旨みが凝縮された牛肉です。

その他のブランド牛

- 六甲和牛

- 播州牛

- 宝塚牛

六甲山系の豊かな自然の中で育まれた、風味豊かな牛肉です。

播州地域で伝統的に育てられてきた牛肉で、きめ細やかな肉質が特徴です。

宝塚市周辺で生産される牛肉で、柔らかくジューシーな味わいが魅力です。

野生鳥獣肉(ジビエ)

- イノシシ肉

- シカ肉

ぼたん鍋など、地元の伝統料理に使われる食材として知られています。

健康志向の高まりとともに注目を集めている、低カロリーで高タンパクな肉です。

その他

- 鶏肉

- 豚肉

地域の養鶏場で育てられた新鮮な鶏肉は、様々な料理に利用されています。

地域の豚肉は、地元の食材との組み合わせで、風味豊かな料理を生み出します。

兵庫県産食肉の魅力

- 豊かな自然

- 伝統的な飼育方法

- 食文化との融合

兵庫県の豊かな自然環境が、牛肉の風味を育みます。

長年の経験と技術に基づいた飼育方法が、高品質な肉を生み出します。

地域の食文化と深く結びついた、様々な料理を楽しむことができます。

食肉の購入場所

- 精肉店

- スーパーマーケット

- 直売所

- オンラインショップ

地元の精肉店では、新鮮な肉を直接購入できます。

様々な種類の肉が販売されています。

生産者から直接購入できるため、より新鮮な肉が手に入ります。

全国各地から、兵庫県産の肉を購入することができます。

まとめ

兵庫県には、世界が認める神戸ビーフをはじめ、様々な魅力的な食肉があります。 ぜひ、兵庫県を訪れた際には、地元の食肉を味わってみてください。

春の水産資源

兵庫県は、日本海と瀬戸内海に面した県であり、豊かな水産資源に恵まれています。 春の兵庫県で獲れる水産資源は、大きく分けて次の3つに分けられます。

- 春の味覚を代表する「ホタルイカ」

- 冬から春にかけて獲れる「イカナゴ」

- 冬から春にかけて獲れる「シラス」

ホタルイカは、春から夏にかけて、兵庫県の日本海沿岸で獲れるイカです。 光る体と甘みが特徴で、兵庫県を代表する春の味覚として知られています。 ホタルイカ漁は、主に手釣りや刺し網で行われ、4月から6月頃にかけて最盛期を迎えます。

イカナゴは、春から夏にかけて、兵庫県の瀬戸内海沿岸で獲れる小型のイワシの一種です。 春は、イカナゴの産卵期にあたり、脂がのっておいしい時期です。 イカナゴ漁は、主に刺し網で行われ、4月から6月頃にかけて最盛期を迎えます。

シラスは、春から夏にかけて、兵庫県の日本海沿岸で獲れるイワシの稚魚です。 春は、シラスの成長期にあたり、身が引き締まっておいしい時期です。 シラス漁は、主に刺し網で行われ、4月から6月頃にかけて最盛期を迎えます。

これらの他にも、兵庫県では、アジ、サバ、サケ、ウナギ、タコ、エビなど、さまざまな水産資源が獲れています。 春は、兵庫県の水産資源が最もおいしい時期と言えるでしょう。

兵庫県で秋に獲れる主な水産資源

兵庫県は、有明海峡をはじめとした豊かな海に恵まれ、四季を通じて新鮮な魚介が水揚げされます。 特に秋は、脂がのった魚や旬を迎える貝類など、美味しいものがたくさんあります。

- タイ

- サワラ

- カキ

- 明石ダコ

- エビ

秋のタイは脂がのって身が引き締まり、特に「紅葉鯛」と呼ばれるほど赤みが深くなるのが特徴です。 刺身はもちろん、焼き魚、煮付けなど、様々な料理で楽しめます。

「魚へんに春」と書くサワラですが、旬は秋です。 秋の深まりとともに脂がのって、より一層美味しくなります。 刺身や塩焼き、ムニエルなど、様々な調理法で味わえます。

兵庫県では近年、カキの養殖も盛んになり、高砂(伊保)の養殖カキは新たな特産品として期待されています。 濃厚な味わいが特徴です。

その他の秋の味覚

年間を通して獲れますが、秋は特に味が良く、刺身や焼き物で楽しめます。

様々な種類のエビが獲れます。 甘みが強く、刺身や天ぷらで美味しくいただけます。

豊かな海を育む取り組み

兵庫県では、このような豊かな水産資源を後世に残すため、様々な取り組みが行われています。

- 全国豊かな海づくり大会

- 海の環境保全活動

秋には明石市で「全国豊かな海づくり大会」が開催されます。

地域住民や漁協などが連携して、海の環境保全活動に取り組んでいます。

最後に

兵庫県の秋は、新鮮な美味しい魚介が豊富です。 ぜひ、地元の市場やお店で、旬の味覚を味わってみてください。

兵庫県の木材資源

兵庫県は、全国でも有数の森林面積を誇り、豊富な木材資源を有しています。 2020年時点の森林面積は約56万haで、県土の約67%を占めています。 森林蓄積量は約8655万㎥で、全国15位となっています。

兵庫県の木材資源を構成する樹種は、主に以下のとおりです。

- スギ

- ヒノキ

- マツ

- コナラ

- カバ

兵庫県の代表的な樹種であり、人工林の約7割を占めています。 成長が早く、良質な木材が得られるため、建築材や家具材として広く利用されています。

スギに次いで多く、人工林の約2割を占めています。 スギよりも香りが良く、耐久性にも優れていることから、高級建築材や風呂桶として重宝されています。

主に海岸沿いの地域に分布しており、防風林や砂防林として重要な役割を果たしています。 また、木材は建築材やパルプ材として利用されています。

天然林に多く、どんぐりの実をつけることから「どんぐり木」とも呼ばれています。 木材は堅くて丈夫で、家具材や民芸品として利用されています。

水辺に多く、紙の原料となるパルプ材として利用されています。 また、木材は楽器材や家具材としても利用されています。

これらの主要な樹種以外にも、トチノキ、ケヤキ、モミ、クリ、ナラなど、様々な樹種が分布しています。

兵庫県では、これらの豊富な木材資源を活かして、林業や木材産業が盛んに行われています。 近年では、県産木材の利用促進や、木質バイオマスの活用など、新たな取り組みも進められています。

兵庫県の木材資源の課題

兵庫県の木材資源は豊富ですが、いくつかの課題も存在します。

- 山林の荒廃

- 木材価格の低迷

- 加工技術の不足

近年、山林の荒廃が進み、木材の生産量が減少しています。 これは、担い手の高齢化や林業の衰退などが原因と考えられています。

近年、木材価格が低迷しており、林業経営が苦境に立たされています。 これは、輸入木材の増加や、住宅着工数の減少などが原因と考えられています。

兵庫県には、高付加価値な木材製品を加工する技術が不足しています。 そのため、県産木材はそのまま出荷されることが多く、十分な価値を発揮できていないという課題があります。

兵庫県の木材資源の未来

兵庫県の木材資源は、地域経済にとって重要な財産です。 これらの課題を克服し、持続可能な林業を実現していくことが重要です。

そのためには、以下のような取り組みが必要と考えられています。

- 山林の整備

- 木材利用の促進

- 加工技術の開発

山林の整備を進め、木材の生産量を増やす必要があります。 具体的には、間伐や植栽などの施業を行い、健全な森林を育成していくことが重要です。

県産木材の利用を促進し、木材価格の安定化を図る必要があります。 具体的には、公共建築物における県産木材の使用を義務化したり、木造住宅の普及を促進したりするなどの取り組みが考えられます。

高付加価値な木材製品を加工する技術を開発し、県産木材の価値を高める必要があります。 具体的には、家具や建材などの製品開発を進め、新たな市場を開拓していくことが重要です。

兵庫県は、これらの課題を克服し、持続可能な林業を実現することで、地域経済の活性化と豊かな自然環境の保全に貢献していくことができるでしょう。

兵庫県は、これらの貿易資源を活かして、今後も更なる貿易拡大を目指しています。

奈良県は歴史と文化、資源を活かし、更に貿易拡大と経済発展を目指す

%20%E7%89%9B%E3%81%82%E3%82%8A_t.jpg)

奈良県は豊かな歴史と文化を有し、農林水産物、工業製品、観光資源に恵まれた日本の古都です。 また、日本有数の農業県であり、多くの農産物を生産し、製造業も盛んで、多くの企業が製造業を営んでいます。 今後も貿易資源を活用し、更なる貿易拡大と経済発展に期待する。

奈良県の貿易資源は、以下の通りです。

- 農林水産物

- 工業製品

- 観光資源

奈良県は柿、イチゴ、大和茶、大和肉鶏、野菜、果物など、多くの農林水産物を生産しています。 これらは、国内外で高い評価を得ており、輸出されている農林水産物です。

奈良県は自動車部品、精密機械、プラスチック、繊維、医薬品、食品加工品など、多くの工業製品を製造しています。 これらは、国内外で販売されており、輸出されている工業製品です。

奈良県は、世界遺産の法隆寺、東大寺、春日大社など、多くの観光資源を有しています。 これらの観光資源は、国内外から多くの観光客が訪れており、観光産業が盛んです。

奈良県の食肉は、古都の歴史と豊かな自然が育んだ、質の高いものが特徴です。 特に、大和牛、ヤマトポーク、大和肉鶏といった大和ブランドが有名で、これらは奈良県産の食材を使った特別なお肉を指します。

大和ブランドの代表的なもの

- 大和牛

- ヤマトポーク

- 大和肉鶏

日本三大和牛の一つと称される高級牛肉で、きめ細かい肉質と豊かな風味、とろけるような舌触りが特徴です。

旨みが凝縮された豚肉で、バラ肉はしゃぶしゃぶや炒め物に、ロース肉はカツやソテーに最適です。

肉質が柔らかく、ジューシーで風味豊かな鶏肉です。 焼き鳥や唐揚げなど、様々な料理に利用されます。

その他の奈良県産肉

- まほろば赤牛

- ジビエ

赤身肉でヘルシーでありながら、柔らかくジューシーな味わいが特徴です。 すき焼きや煮込み料理に最適です。

奈良の豊かな自然の中で育った猪や鹿肉など。 独特の風味があり、近年注目を集めています。

奈良の食肉を使った料理

奈良の食肉は、地元の食材との組み合わせも魅力です。

- 大和肉料理

- 郷土料理

大和牛を使ったステーキやしゃぶしゃぶ、ヤマトポークを使ったカツなど、地元の肉を使った料理が楽しめます。

奈良の伝統的な料理には、肉を使ったものも数多くあります。

例えば、柿の葉寿司やなら漬など。奈良で食肉を味わえる場所

- 精肉店

- 飲食店

地元の精肉店では、新鮮な奈良県産の肉を購入できます。

和食店、洋食店、バーベキュー場など、様々な飲食店で奈良の肉料理を味わえます。

奈良の食肉の魅力

奈良の食肉の魅力は、その品質の高さだけでなく、歴史と自然が育んだ深い味わいです。 地元の食材との組み合わせも楽しめるため、奈良を訪れた際には、ぜひ一度味わってみてください。

春の水産資源

奈良県は、太平洋に面した三重県と和歌山県に挟まれた内陸県です。 海岸線の長さは約40kmと短いですが、春には黒潮の影響を受けるため、豊かな水産資源が豊富に獲れます。

春に獲れる主な水産資源は、以下の通りです。

サバ、イワシ、アジ、カツオ、サンマ、サワラ、シマアジ、マグロ、カレイ

中でも、サバやイワシは、奈良県の代表的な水産資源です。 春は、これらの魚の産卵期であり、脂がのっておいしく食べられます。

また、奈良県は、古くから柿の葉寿司の郷土料理で有名です。 柿の葉寿司は、サバやイワシなどの魚介類を柿の葉で包んで酢飯と共に酢漬けにした料理です。 春は、柿の葉寿司の旬の時期であり、奈良県では多くのお店で柿の葉寿司が提供されています。

以下に、奈良県で獲れる春の水産資源の特徴をご紹介します。

- サバ

- イワシ

- アジ

- カツオ

- サンマ

- サワラ

- シマアジ

- マグロ

- カレイ

サバは、奈良県の代表的な水産資源です。 春は、サバの産卵期であり、脂がのっておいしく食べられます。 サバは、刺身や寿司、焼き魚、煮魚など、さまざまな料理に使われますが、特に柿の葉寿司の具材として人気があります。

イワシも奈良県の代表的な水産資源です。 春は、イワシの産卵期であり、脂がのっておいしく食べられます。 イワシは、刺身や寿司、焼き魚、煮魚など、さまざまな料理に使われますが、特に柿の葉寿司の具材として人気があります。

アジは、春に脂がのっておいしく食べられます。 アジは、刺身や寿司、焼き魚、煮魚など、さまざまな料理に使われますが、特に塩焼きやフライが人気です。

カツオは、春に旬を迎える魚です。 カツオは、刺身や寿司、焼き魚、煮魚など、さまざまな料理に使われますが、特にたたきや塩焼きが人気です。

サンマは、秋から冬にかけて獲れる魚ですが、春にかけても獲れます。 サンマは、刺身や寿司、焼き魚、煮魚など、さまざまな料理に使われますが、特に塩焼きが人気です。

サワラは、春に旬を迎える魚です。 サワラは、刺身や寿司、焼き魚、煮魚など、さまざまな料理に使われますが、特に刺身が人気です。

シマアジは、春に旬を迎える高級魚です。 シマアジは、刺身や寿司、焼き魚、煮魚など、さまざまな料理に使われますが、特に刺身が人気です。

マグロは、春から秋にかけて獲れる盛んです。 マグロは、刺身や寿司、焼き魚、煮魚など、さまざまな料理に使われますが、特に刺身が人気です。

カレイは、春に旬を迎える魚です。 カレイは、煮魚やムニエル、フライなど、さまざまな料理に使われますが、特に煮魚が人気です。

奈良県の春は、豊かな水産資源が獲れる季節です。 ぜひ、奈良県の春の味覚を堪能してみてください。

奈良県で秋に獲れる主な水産資源

奈良県は、内陸県であり、海に面していないため、県内で海産物を直接獲ることはできません。 しかし、奈良県は全国有数の米どころであり、秋には新米が収穫されます。 また、奈良県産の野菜や果物も豊富に収穫される時期です。

奈良県で秋に楽しめるのは、豊かな自然が育んだ山の幸です。 ぜひ、奈良県の山の幸を味わってみてください。

奈良県の木材資源

奈良県の木材資源は、主にスギ、ヒノキ、マツ、カシなどの針葉樹と、コナラ、ナラ、カエデ、モミなどの広葉樹で構成されています。

針葉樹

- スギ

- ヒノキ

- マツ

奈良県産木材の代表格で、吉野杉の名で広く知られています。 良質な建築材として古くから利用されており、法隆寺の五重塔にも使われています。

抗菌、防虫効果に優れており、風呂桶やまな板などの加工材として広く利用されています。 近年は、その美しい木目から家具材としても人気が高まっています。

強度が高く、住宅の構造材や船舶の材料などに使用されます。 また、マツヤニは塗料や接着剤の原料としても利用されています。

広葉樹

- コナラ

- ナラ

- カエデ

- モミ

どんぐりの原料として有名ですが、木質も硬く、家具材やフローリング材などに利用されます。

木目が美しく、高級家具材として重宝されています。 また、楽器の材料としても利用されます。

独特の木目と美しい色合いを持つ木材で、楽器や家具材、工芸品などに利用されます。

柔らかく加工しやすい木材で、紙の原料や木毛製品などに利用されます。

これらの樹木以外にも、ツガ、トチ、サクラ、キリなど、様々な種類の樹木が奈良県の山林で育っています。

奈良県は古くから林業が盛んで、江戸時代には「吉野林業」と呼ばれる独自の育林技術が確立されました。 この技術により、良質な木材が安定的に生産供給され、奈良の木は全国的に高い評価を得ています。

近年では、奈良県産の木材を使った住宅や家具などが人気を集めており、地域活性化にも貢献しています。

奈良県の木材資源は、豊かな自然環境と伝統的な林業技術によって守られており、これからも様々な形で人々の生活に役立てられていくことでしょう。

これらのことから、奈良県は、多くの貿易資源を有しています。 奈良県は、これらの貿易資源を活用し、今後も更なる貿易拡大と経済発展を目指していくことが期待されている県です。

和歌山県は温暖な気候と豊かな自然環境、土壌で更に貿易拡大を目指す

和歌山県は紀伊半島の南部に位置し、太平洋に面した日本有数の農業県であり、地理的な優位性を有する地域です。 また、豊かな自然と歴史、文化を有し、農産物、工業製品、観光資源など、多岐にわたる貿易資源に恵まれています。 今後も貿易資源を活用し、更なる経済成長や発展に期待する。

和歌山県の貿易資源は、以下の通りです。

- 農産物

- 水産物

- 工業製品

- 観光資源

和歌山県は、温暖な気候と豊かな土壌に恵まれ、盛んに農産物が生産されています。 主な農産物の輸出品目は、みかん、ぶどう、いちご、みょうが、さつまいも、うどん、梨、桃、柿、栗、茶などです。

和歌山県は、太平洋に面しているため、盛んに水産業も行われています。。 主な水産物は、マグロ、カツオ、マダイ、ブリ、サバ、イワシ、アジ、ハマチ、タコ、エビなどです。

和歌山県は、盛んに製造業も行われています。 主な工業製品の輸出品目は、自動車部品、鉄鋼製品、金属製品、化学製品、食品加工品(みかん缶詰、みかんジュース、みかん皮加工品)、繊維製品などです。

和歌山県は、観光地としても人気があり、紀伊半島の自然や歴史を活かした観光資源が豊富にあります。 主な観光地は、紀伊山地、熊野古道、白浜温泉、南紀白浜、高野山、那智勝浦温泉などです。 主な輸出品目は土産物、観光商品、観光サービスなどになります。

和歌山県の食肉は、その豊かな自然と伝統的な飼育方法によって、非常に質の高いものが多く産出されています。 特に、ブランド牛として有名な「熊野牛」と「紀州和華牛」は、全国的に高い評価を受けています。

和歌山県の代表的な食肉

- 熊野牛

- 紀州和華牛

- イブの恵み

- 紀州うめぶた

和歌山県南部で育まれた黒毛和牛で、きめ細やかな肉質と豊かな風味を持つのが特徴です。 厳しい自然環境の中で育まれたことで、肉に深みのある味わいが生まれています。

和歌山県産の黒毛和牛で、脂肪分が控えめながらも、旨みが凝縮された味わいが魅力です。 県産副産物を利用した飼料で育てられており、自然豊かな環境で育まれた牛肉です。

和歌山県すさみ町で生産されているブランド豚で、甘くジューシーな味わいが特徴です。 米ぬかや野菜などを混ぜた飼料で育てられており、自然な旨みが凝縮されています。

梅の副産物を飼料に混ぜて育てられたブランド豚で、さっぱりとした味わいが特徴です。 梅の風味と豚肉の旨みが絶妙に調和した、和歌山ならではの豚肉です。

その他の食肉

- 地鶏

- ジビエ

和歌山県には、新鮮な地鶏も豊富です。 コリコリとした食感と濃厚な旨みが楽しめます。

猪や鹿などのジビエ肉も、和歌山では人気があります。 独特の風味と栄養価の高さも魅力です。

食肉を使った料理

和歌山県の食肉は、さまざまな料理に使われています。

- 焼肉

- ステーキ

- すき焼き

- しゃぶしゃぶ

- 郷土料理

もちろん、新鮮な肉を使った焼肉は絶品です。

厚切りステーキは、肉の旨みをダイレクトに味わえます。

甘辛い割り下に、肉と野菜をたっぷり入れていただくすき焼きもおすすめです。

薄くスライスされた肉を、熱々の出汁でいただくしゃぶしゃぶも人気です。

和歌山には、肉を使った郷土料理もたくさんあります。 例えば、「熊野牛のすき焼き」や「イブの恵みの味噌漬け」などがあります。

食肉を購入できる場所

- スーパーマーケット

- 精肉店

- 直売所

- 道の駅

大手スーパーはもちろん、地元のスーパーでも、和歌山産の肉を購入することができます。

地元の精肉店では、新鮮な肉を直接買うことができます。

農産物直売所の中には、肉も販売しているところがあります。

道の駅でも、地元産の肉を購入することができます。

まとめ

和歌山県の食肉は、その品質の高さから、全国的に注目されています。 特に、ブランド牛である「熊野牛」と「紀州和華牛」は、一度は味わっていただきたい逸品です。 和歌山を訪れた際には、ぜひ地元の肉料理を堪能してみてください。

春の水産資源

和歌山県は、紀伊半島に位置し、太平洋と紀伊水道に面する県です。 そのため、豊かな海の幸に恵まれています。 春の和歌山県で獲れる水産資源は、主に以下の通りです。

カツオ、マグロ、ブリ、サワラ、イワシ、サバ、サンマ、アジ、カレイ

これらの魚は、いずれも脂がのっていて、春の味覚として人気があります。

特に、カツオは和歌山県の代表的な漁獲物であり、春は旬を迎えます。 カツオは、刺身やたたき、塩焼きなど、さまざまな料理に使われ、和歌山県の郷土料理にもなっています。

また、マグロやブリ、サワラなどの高級魚も、春に獲れることがあります。 これらの魚は、刺身や寿司、焼き魚など、さまざまな料理に使われ、高級料亭やレストランで提供されます。

その他にも、イワシやサバなどの小魚は、春になると産卵のために近海に回遊し、漁獲量が増えます。 これらの魚は、ちりめんじゃこ、イワシのつみれなど、さまざまな加工品に使われ、家庭料理にもよく使われます。

また、サンマやアジなどの回遊魚も、春になると近海に回遊し、漁獲量が増えます。 これらの魚は、刺身や焼き物、煮魚など、さまざまな料理に使われ、旬の味覚として人気があります。

さらに、カレイなどの底魚も、春になると産卵のために浅瀬に回遊し、漁獲量が増えます。 これらの魚は、煮魚やフライなど、さまざまな料理に使われ、家庭料理にもよく使われます。

このように、和歌山県では、春になると、さまざまな水産資源が獲れます。 これらの魚は、いずれも新鮮でおいしく、春の食卓を彩ります。

和歌山県で秋に獲れる主な水産資源

和歌山県は、多様な水産資源に恵まれた地域です。 秋に特に獲れる水産資源は、その年の海況や漁場によって変動します。

旬を迎える魚介類

- サバ

- サンマ

- アジ

- イワシ

- イカ

- エビ

- カレイ

- ハマグリ

秋サバは脂がのって美味しく、刺身や塩焼き、味噌煮など、様々な料理に利用されます。

太平洋側の漁場では、秋が旬のサンマが獲れます。 焼いて食べるのが一般的ですが、つみれ、竜田揚げなど他の調理法も楽しめます。

秋のアジも脂がのって美味しく、刺身やたたき、南蛮漬けなど、様々な料理に利用されます。

秋のイワシは群れで現れ、大量に獲れることがあります。 つみれ、竜田揚げ、煮付けなど、様々な料理に利用されます。

スルメイカ、ヤリイカなど、様々な種類のイカが獲れます。 刺身や炒め物、天ぷらなど、様々な料理に利用されます。

クルマエビ、シバエビなど、様々な種類のエビが獲れます。 刺身や塩焼き、天ぷらなど、様々な料理に利用されます。

その他

カレイの仲間は一年を通して獲れますが、秋も引き続き美味しくいただけます。

旬は春ですが、秋も美味しいハマグリが獲れることがあります。

最後に

和歌山県では、秋の味覚を満喫できる様々なイベントが開催されます。 漁の様子を見学できたり、新鮮な魚介類を味わえるイベントもあります。 ぜひ、和歌山県を訪れた際は、豊かな海の幸を味わってみてください。

和歌山県の木材資源

和歌山県の木材資源は、主に以下の樹種で構成されています。

- スギ

- ヒノキ

県内全域で栽培されており、紀州材の代表的な樹種です。 成長が早く、建築材や家具材として広く利用されています。 良質な木材は「紀州杉」としてブランド化されています。

スギと並んで紀州材の主要な樹種です。 スギよりも強度が高く、耐久性に優れています。 住宅建材や風呂材、仏具などに使われています。

その他

- クスノキ

- カシ

- ウバメガシ

- マキ

高級家具材として利用されます。

木炭や家具材として利用されます。

備長炭の原料として有名です。

薪炭材として利用されます。

近年では、こららの主要樹種以外にも、地域に特化した木材資源の利活用が推進されています。

例えば、那智勝浦町では、古くから栽培されてきた「那智黒モミ」のブランド化に取り組んでいます。 那智黒モミは、深い黒色と美しい木目が特徴で、高級家具材として高い評価を得ています。

また、高野町では、高野山一帯に広がる「高野杉」の活用に取り組んでいます。 高野杉は、古くから寺院建築に使われてきた歴史ある樹種で、現在では住宅建材や工芸品など幅広い用途で利用されています。

和歌山県は、豊富な森林資源を有する「木の国」として知られています。 今後も、多様な木材資源の利活用を通じて、地域経済の活性化や森林の持続的な管理を目指していくことが重要です。

和歌山県は、北東部に大阪府、北西部に奈良県、南東部に三重県、南西部に太平洋に面し、 県土面積は2,000平方キロメートルと、全国の都道府県の中で47番目に小さいです。 しかし、和歌山県は、多くの貿易資源を活用することで、今後も更なる経済成長や発展を実感し、貿易拡大を目指すことが期待されています。

鳥取県は自然豊かな環境と優れた産業技術で、貿易の活発化を目指す!

鳥取県は日本海に面し、豊富な農産物や水産物、工業製品、観光資源を有します。 また、農産物は全国でも有数の産地で、水産業は県内外で人気があり、自動車部品製造は県内最大の産業、鳥取砂丘は、日本を代表する観光地です。 今後も貿易資源を活かし、貿易を活発化させていくことに期待する。

鳥取県の貿易資源は、以下の通りです。

- 農産物

- 水産物

- 工業製品

- 観光資源

鳥取県は、米、野菜、果物などの農産物が豊富に生産されています。 特に梨、ぶどう、いちごなどの果物は、全国でも有数の産地です。

鳥取県は、日本海に面しているため、魚介類が豊富に水揚げされています。 特にカニ、マグロ、イカなどの水産物は、県内外で人気です。

鳥取県は、自動車、機械、電子部品などの工業製品が製造されています。 特に自動車部品製造は県内最大の産業です。

鳥取県は、鳥取砂丘、白砂青松、三朝温泉などの観光資源が豊富にあります。 特に鳥取砂丘は、日本を代表する観光地です。

鳥取県の食肉は、自然豊かな環境で育まれた質の高いものが特徴です。 特に、鳥取和牛や大山豚など、地元で大切に育てられたブランド肉が有名です。

鳥取の代表的な食肉

- 鳥取和牛

- 大山豚

- 鳥取こめ育ち牛

- ジビエ

日本海と大山という豊かな自然の中で育った黒毛和種です。 きめ細やかな肉質と、とろけるような舌触りが特徴です。

大山麓の清らかな水と、良質な飼料で育てられた豚です。 赤身と脂身のバランスが良く、あっさりとした味わいが特徴です。

休耕田を活用し、米を食べて育った牛です。 赤身が多く、ヘルシーな味わいです。

イノシシやシカなど、野生動物の肉です。 近年、ジビエ料理が注目されており、鳥取県でも様々なジビエ料理が楽しめます。

その他の食肉

- ホルスタイン種を肉用に肥育した鳥取牛

- 大山ルビー:赤豚と黒豚の良いとこ取りをした豚

- 吉川豚

食肉を使った料理

鳥取の食肉は、ステーキや焼肉はもちろん、地元の食材を使った郷土料理にも多く利用されています。

- 焼肉

- すき焼き

- しゃぶしゃぶ

- ジビエ鍋

様々な部位の肉を、炭火で焼いて食べるのが一般的です。

甘い醤油ベースの割り下で、肉や野菜を煮込む料理です。

薄切り肉を、熱湯にくぐらせて食べる料理です。

イノシシやシカの肉を、野菜と一緒に煮込む鍋料理です。

食肉を購入できる場所

まとめ

鳥取県の食肉は、自然豊かな環境で育まれた質の高いものが特徴です。 特に、鳥取和牛や大山豚など、地元で大切に育てられたブランド肉は、一度は味わっていただきたい逸品です。 鳥取を訪れた際は、ぜひ地元の食肉を味わってみてください。

春の水産資源

鳥取県は、日本海に面した県であり、豊かな海の幸に恵まれています。 春の水産資源としては、以下のようなものが挙げられます。

- イカ

- サバ

- アジ

- カツオ

- ブリ

- タコ

- サザエ

- アサリ

- ウニ

白いか(ケンサキイカ)、しまめいか(スルメイカ)、アオリイカ

特に、白いかや、しまめいかは、鳥取県の代表的な春の魚介類です。 白いか漁は、3月から6月にかけて行われ、県内各地の漁港で水揚げされます。 しまめいか漁は、4月から7月にかけて行われ、境漁港が主な漁港です。

また、サバやアジ、カツオなどの回遊魚も、春になると鳥取県沖に回遊し、漁獲量が増えます。 ブリやタコなどの底魚も、春から夏にかけての漁期を迎えます。

内水面では、以下のようなものが挙げられます。

ヤマメ、アユ、ニジマス、コイ、フナ

ヤマメやアユは、春になると産卵のために川を遡上し、釣りの対象となります。

鳥取県では、水産資源の持続可能な利用を図るため、漁獲量の規制や資源管理を行っています。 また、漁業技術の向上や養殖の推進にも取り組んでいます。

鳥取県の秋の代表的な水産資源

鳥取県の秋は、豊かな海が育んだ美味しい水産物が旬を迎える、まさに海の幸を堪能できる季節です。

鳥取県で秋に獲れる水産資源は、その種類も豊富で、それぞれ特徴的な味わいを持ちます。

- ズワイガニ

- サワラ

- アジ

- イワシ

- カレイ

- その他

鳥取県といえば、ズワイガニです。 秋から冬にかけて旬で、身がぎっしり詰まっており、濃厚な味わいが特徴になります。 特に境港で水揚げされるズワイガニは、その品質の高さから全国的に有名です。

脂がのって美味しくなる秋は、サワラの旬の時期です。 刺身や焼き魚など、様々な料理で楽しめます。 特に、脂がのったサワラの刺身は、とろけるような食感が魅力です。

秋のアジは、身が引き締まっており、刺身、たたきなど、生で食べるのがおすすめです。 新鮮なアジの刺身は、その爽やかな味わいが食欲をおそそります。

秋はイワシも旬を迎え、特に脂がのったイワシは、塩焼き、つみれなど、様々な料理で楽しめます。

カレイは一年を通して獲れますが、秋のカレイは特に身が厚く、白身魚ならではの繊細な味わいが楽しめます。

この他にっも、秋にはサンマ、サバ、イカなども美味しくいただけます。

鳥取県で水産物を味わうには

鳥取県には、新鮮な魚介類を味わえるお店がたくさんあります。 特に、境湊周辺には海鮮丼や魚料理のお店が数多く集まっており、地元で獲れた新鮮な魚介を堪能できます。

また、秋の味覚を楽しむイベントも各地で開催されます。 地元の食材を使った料理を味わったり、漁業体験に参加したりと、様々な形で秋の海を楽しめます。

まとめ

鳥取県の秋は、美味しい魚介類が豊富に獲れる、まさに食の秋と言えるでしょう。 ぜひ、この機会に鳥取を訪れ、新鮮な海の幸を味わってみてください。

鳥取県の木材資源

鳥取県の森林は県土の74%を占め、森林率は全国平均よりも高い水準にあります。 森林蓄積量は、約4,000万立方メートルで、スギ、ヒノキ、マツが主要な樹種です。

スギは、鳥取県で最も多く植栽されている樹種です。 成長が早く、良質な木材が得られることから、住宅建築や家具材などに広く利用されています。

ヒノキは、スギよりも成長が遅いですが、耐朽性や抗菌性に優れていることから、風呂材や建具材などに利用されています。

マツは、海岸沿いに多く植栽されています。 塩分に強く、防風林や土砂流防止林として利用されています。

このほかにも、アカマツ、トチノキ、ケヤキ、カエデなど、様々な樹種が鳥取県の山林に生育しています。

近年では、鳥取県産の木材を積極的に利用した取り組みが進められています。 例えば、公共建築物への県産材の使用を促進したり、県産材を使った家具や工芸品の開発、販売を行ったりしています。

鳥取県産の木材は、環境に優しい素材として注目されています。 木材は、成長過程で二酸化炭素を吸収するため、地球温暖化対策に役立ちます。 また、伐採後も土壌を保護し、水質浄化などの機能を果たします。

鳥取県は、今後も森林資源の有効活用を進め、持続可能な地域づくりに取り組んでいくことでしょう。

鳥取県は、これらの貿易資源を活かして、今後も貿易を活発化させていくことが期待されています。

島根県は豊かな自然と資源を活かし、更なる貿易の活発化と拡大を図る

島根県は日本海に面した内陸側に位置し、山々に囲まれ、自然豊かな県です。 また、2021年の貿易額は、約2,700億円で、輸出額は約1,400億円、輸入額は約1,300億円を誇り、農林水産物や工業製品、世界遺産である観光資源を有します。 今後も貿易資源を活かし、海外との貿易拡大と県経済の活発化に期待する。

島根県の貿易資源は、以下の通りです。

- 農林水産物

- 工業製品

- 観光資源

米、野菜、果物、水産物

自動車部品、電子部品、機械部品、食品加工品

世界遺産である松江城、出雲大社、石見銀山など

島根県の食肉は、質の高いものが多く、特にしまね和牛が有名です。 しまね和牛は、全国的に認められているブランド和牛で、きめ細やかな霜降り肉と深いコクが特徴です。

島根県の食肉の特徴

- しまね和牛

- 奥出雲ポーク

- 大山どり

肉質が日本一と評価されることもあるほど、非常に高品質な牛肉です。

旨みが強く、肉質が柔らかい豚肉です。

肉質が引き締まっており、ジューシーな鶏肉です。

その他

- 地域ごとの銘柄牛

- 食肉加工品

- ジビエ

しまね和牛以外にも、地域ごとに独自の銘柄牛が存在します。

ソーセージやハムなどの食肉加工品も豊富です。

猪肉や鹿肉など、野生鳥獣の肉も手に入ります。

食肉を楽しめる場所

- 精肉店

- レストラン

- 直売所

地元の精肉店では、新鮮な肉を手に入れることができます。

和食店やステーキハウスなど、様々な店で島根の肉料理を楽しむことができます。

農産物直売所などで、地元の生産者が作った肉を購入することもできます。

島根県の食肉を選ぶ際のポイント

- 産地

- 品種

- 部位

- 調理法

どこの地域の肉なのかを確認しましょう。

和牛、豚肉、鶏肉など、様々な品種があります。

ステーキ用、すき焼き用など、部位によって味が異なります。

肉の種類によって、おすすめの調理法が異なります。

まとめ

島根県の食肉は、贈答品としても人気があります。 ご当地グルメとして、島根の食肉を味わってみてはいかがでしょうか。

春の水産資源

島根県は、沖合に対馬暖流が流れ、陸棚などの複雑な海底地形と相まって、多種多様な魚介類が生息する豊かな漁場が広がっています。 また、宍道湖などの汽水湖や多様な資源を育む河川が数多く存在する全国屈指の水産業の盛んな県です。

春の島根県で獲れる水産資源は、大きく分けて以下の3つに分類できます。

- 沖合漁業

- 沿岸漁業

- 内水面漁業

沖合漁業では、アジ、サバ、マグロ、カツオ、イワシなどの回遊魚が獲れます。 特に、アジやサバは春の季節魚として人気があり、刺身や寿司、焼き魚などにして食べられます。 また、マグロやカツオは高級魚として知られています。

アジ、サバ、マグロ、カツオ、イワシ、イカ、サワラ、ブリ、カンパチ

沿岸漁業では、エビ、カニ、タコ、イカなどの甲殻類や貝類、アマダイ、ヒラメ、カレイなどの底魚が獲れます。 特に、エビやカニは春の旬を迎え、天ぷらや寿司、刺身などにして食べられます。 また、アマダイやヒラメは高級魚として知られています。

エビ、カニ、タコ、イカ、アマダイ、ヒラメ、カレイ、サバ、イナダ

内水面漁業では、シジミ、アユ、モクズガニなどの淡水魚介類が獲れます。 特に、シジミは島根県を代表する水産物であり、刺身や煮物、つくだ煮などにして食べられます。 また、アユは春の川で遡上する姿が美しいことから「清流の王者」と呼ばれ、刺身や塩焼き、天ぷらなどにして食べられます。

シジミ、アユ、モクズガニ、ウナギ、シラウオ、ギンザケ、ハス、スズキ、コイ

島根県では、これらの水産資源を活用した様々な水産加工品も製造されています。 例えば、アジやサバの干物、エビやカニの加工品、シジミの佃煮や煮物などです。

島根県の秋の代表的な水産資源

島根県は、豊かな自然と長い海岸線に恵まれ、四季を通じて様々な水産物が獲れます。 特に秋は、脂がのった魚や旬を迎える海産物が豊富です。 食通を満足させる海の幸が堪能できます。

秋に獲れる島根県の名産

- どんちっち三魚

- 松葉ガニ

- エッチュウバイ

- その他

浜田漁港で水揚げされるアジ、カレイ、ノドグロのブランドです。 特に「どんちっちアジ」は脂がのって美味しく、全国的に人気があります。

冬が旬のイメージが強いですが、秋も美味しい松葉ガニが獲れます。 身がぎっしり詰まっており、濃厚な味わいが特徴です。

石川県の金沢で高級食材として知られる二枚貝です。 かご漁業で捕獲され、島根県でも高値で取引されています。

秋には、サンマ、イワシ、サバなどの旬の魚もたくさん獲れます。 これらの魚は、新鮮な刺身や焼き魚として味わうのがおすすめです。

島根県の水産業の特徴

- かご漁業の盛んさ

- ブランド化の取り組み

- 栽培漁業

松葉ガニやエッチュウバイなど、高価な魚介類を捕獲するのに適しています。

どんちっち三魚のように、地元の魚介類をブランド化することで、その価値を高めています。

ヒラメ、マダイの稚魚を人工的に生産し、海に放流することで資源を増やす取り組みも行われています。

秋の味覚を満喫しよう

島根県では、新鮮な海の幸を味わえる飲食店がたくさんあります。 特に、港町では地元で獲れた魚介類を使った料理が楽しめます。 また、秋の味覚を満喫できるイベントも開催されることがあります。

島根県の木材資源

島根県は、中国地方の北西部に位置する山間部が多く、森林面積が県土の約8割を占める有数の森林県です。 この豊かな森林資源は、古くから地域経済を支えています。

島根県の木材資源として主要な樹種は以下の通りです。

- スギ

- ヒノキ

- マツ

島根県の代表的な樹種であり、人工林の約7割を占めます。 成長が早く、良質な材を生産することで知られています。 住宅建設や家具の材料として広く利用されています。

スギに次いで多く、人工林の約2割を占めます。 香りが良く、加工しやすいことから、高級住宅や仏具などの材料として重宝されています。 近年は、ヒノキを使ったアロマテラピーや化粧品なども人気を集めています。

山地を中心に分布しており、天然林の主要な樹種です。 強度が高く、耐久性に優れていることから、建築材や船舶の材料として利用されています。 近年は、マツを使ったバイオマス発電なども注目されています。

その他

- クリ

- ナラ

- トチ

良質な家具材として知られています。 近年は、クリを使ったクラフト製品なども人気があります。

強度が高く、弾力性に富んでいることから、家具やスポーツ用品の材料として利用されています。

美しい木目を持つことから、家具や楽器の材料として利用されています。

これらの樹種以外にも、島根県には様々な樹木が自生しています。 豊かな自然環境を育む源でもあります。 今後も、持続可能な森林管理と木材利用を進めていくことが重要です。

2021年の島根県の貿易額は、約2,700億円で、輸出額は約1,400億円、輸入額は約1,300億円を誇り、 主要な輸出先は、中国、韓国、アメリカ、台湾、タイ、主要な輸入先は、中国、韓国、アメリカ、台湾、ドイツになります。 島根県は、これらの貿易資源を活かして、今後も海外との貿易を拡大し、県経済の活発化を図っていく予定です。

岡山県は自然環境と貿易相手諸国との関係で、更なる貿易拡大を目指す

岡山県は瀬戸内海に面し、温暖な気候と豊かな自然に恵まれた地域です。 また、県内には多くの企業が拠点を置き、製造業や農業、水産業が盛んで、中国、韓国、東南アジア諸国との関係が深く、貿易額は年々増加しています。 今後も貿易資源を活かし、更に海外との貿易拡大と活発化に期待する。

岡山県が持つ貿易資源は、以下の通りです。

- 農産物

- 工業製品

- 観光資源

岡山県は米、野菜、果物、畜産物などの農産物が豊富に生産されています。 特に桃、ぶどう、いちご、みかん、ピーマン、トマト、牛肉、豚肉、鶏肉などが有名です。

岡山県は自動車部品、機械、電子部品、化学製品、食品加工品などの工業製品を製造しています。 特に自動車部品製造業が盛んで、トヨタ自動車、日産自動車、マツダなどの自動車メーカーの工業が県内に立地している地域です。

岡山県は備前焼、倉敷美観地区、瀬戸大橋、吉備津神社、備中松山城など、多くの観光資源があります。 特に倉敷美観地区は、江戸時代の町並みが残されており、多くの観光客が訪れているエリアです。

岡山県の食肉は、その歴史と豊かな自然が育んだ、質の高いものが数多くあります。 特に、和牛は岡山県の誇るべき特産品の一つです。

岡山県のブランド和牛

岡山県には、千屋牛、備中牛、なぎビーフ、つやま和牛など、数多くのブランド和牛が存在します。 これらの和牛は、厳しい基準のもとで飼育され、きめ細やかな肉質と豊かな風味を持っています。

- 千屋牛

- 備中牛

- なぎビーフ

- つやま和牛

新見市が主な産地で、歴史と伝統のあるブランド牛です。

古くから畜産が盛んな地域で育まれた、風味豊かな牛肉です。

美作三湯温泉地域で育まれた、柔らかく風味豊かな牛肉です。

津山市周辺で育まれた、きめ細やかな肉質が特徴です。

岡山県産牛肉の美味しさの秘密

岡山県産牛肉の美味しさは、以下の要因が考えられます。

- 自然豊かな環境

- 丁寧な飼育

- 厳しい品質管理

清潔な水と空気、豊かな自然の中で育まれることで、ストレスの少ない環境で飼育され、肉質が向上します。

飼料や飼育方法にこだわり、一頭一頭丁寧に育てられています。

出荷前に厳しい品質検査が行われ、安全で高品質な牛肉が提供されます。

岡山県産牛肉の楽しみ方

岡山県産牛肉は、ステーキ、しゃぶしゃぶ、すき焼きなど、様々な料理で楽しむことができます。 また、地元の飲食店では、岡山県産牛肉を使ったこだわりのメニューを提供しているところも多くあります。

その他の食肉

和牛以外にも、豚肉や鶏肉なども、地元で育てられた新鮮なものが多く流通しています。 特に、備前黒鶏は、岡山県産の鶏肉の中でも人気が高く、その旨味が特徴です。

まとめ

岡山県の食肉は、その歴史と豊かな自然が育んだ、質の高いものが数多くあります。 特に、ブランド和牛は、岡山県の誇るべき特産品の一つです。 ぜひ、岡山を訪れた際には、地元で育まれた美味しい牛肉を味わってみてください。

春の水産資源

岡山県は、瀬戸内海に面した県であり、豊かな漁場で多くの水産資源が獲れています。 その中でも、春に獲れる水産資源は、以下のようなものが挙げられます。

- サワラ

- タイ

- アジ

- イワシ

- カツオ

- サバ

春の岡山県を代表する魚です。 瀬戸内海の沿岸各地で漁獲され、春の味覚として親しまれています。

瀬戸内海の温暖な気候に適した魚です。 春は、脂がのっておいしく、刺身や寿司などの高級食材として使われます。

瀬戸内海では、春から秋にかけてが旬です。 脂がのって身が引き締まり、刺身や天ぷらなどの定番料理によく使われます。

瀬戸内海では、春から夏にかけてが旬です。 脂がのって身がふっくらとしており、寿司や焼き魚などの料理によく使われます。

瀬戸内海では、春から秋にかけてが旬です。 脂がのって身がやわらかく、刺身やたたきなどの料理によく使われます。

瀬戸内海では、春から秋にかけてが旬です。 脂がのって身が引き締まり、刺身や塩焼きなどの料理によく使われます。

また、岡山県では、カキやノリの養殖も盛んに行われています。 カキは、春から秋にかけてが旬であり、刺身や焼き物などの料理によく使われます。 ノリは、春から夏にかけてが旬であり、おにぎりや海苔巻きなどの料理によく使われます。

このように、岡山県では、春に獲れる豊富な水産資源を活かした、さまざまな料理を楽しむことができます。

岡山県の秋の代表的な水産資源

岡山県は、瀬戸内海に面しており、四季を通して様々な魚介類が獲れます。 特に秋は、旬を迎える魚介が豊富で、地元の人々はもちろん、観光客も楽しみにしている季節です。

代表的な秋の味覚

- サンマ(イワシ)

- 太刀魚

- カレイ

- エビ

- タコ

- その他の旬の魚介

秋刀魚(さんま)は全国的に有名ですが、岡山でも脂がのった秋刀魚が味わえます。 炭火で焼いて香ばしさを楽しむのもおすすめです。

太刀魚(タチウオ)も秋の味覚の一つです。 身が厚く、刺身や塩焼きで食べると絶品です。

カレイは一年を通して獲れますが、秋のカレイは特に味が濃厚と言われています。 煮付けや唐揚げなど、様々な料理に活用できます。

岡山県沖では、甘えび、クルマエビなど、様々な種類のエビが獲れます。 エビフライ、天ぷらなど、揚げ物にしても美味しくいただけます。

タコは一年を通して獲れますが、秋のタコは特に吸盤が大きく、身が引き締まっていると言われています。 刺身や煮物など、様々な料理に活用できます。

秋には、アジ、サバ、イカなど、様々な魚介類が旬を迎えます。 これらの魚介類は、地元の市場、スーパーマーケットで手軽に購入することができます。

岡山ならではの楽しみ方

- 漁港直売所

- 海鮮丼

- 魚介料理店

新鮮な魚介をリーズナブルな価格で購入できる漁港直売所が、岡山県内には数多くあります。

地元の魚介をたっぷり使った海鮮丼は、岡山を訪れた際には、ぜひ味わいたい一品です。

岡山県内には、新鮮な魚介を使った料理を提供するお店がたくさんあります。 地元の食材を使った料理を味わうのもおすすめです。

まとめ

岡山県の秋は、豊かな海の幸を楽しむ絶好のシーズンです。 ぜひ、地元の市場やお店を訪れ、旬の魚介を味わってみてください。

岡山県の木材資源

岡山県の森林面積は486千haで、県土の約68%を占めています。 このうち、民有林は448千haで全体の92%を占めています。 民有林448千haのうち、40%が木材生産を目的としたスギやヒノキ等の人工林で、56%が広葉樹やマツなどの天然林となっています。

人工林

- スギ:21%

- ヒノキ:68%

- マツ:9%

天然林

- コナラ:22%

- カシ:17%

- ブナ:6%

- その他:45%

岡山県はヒノキの生産量が日本一で、特に真庭市など県北部地域で生産される「美作桧(みまさかひのき)」はブランド材として知られています。

近年では、岡山県産材の利用促進に向けた取り組みが活発化しており、公共施設や住宅への県産材利用の拡大や、木質バイオマスの活用などが推進されています。

岡山県産木材の利用例

- 住宅:柱、梁、床材、建具など

- 家具:テーブル、椅子、棚など

- 工芸品:彫刻、楽器、和小物など

- バイオマス:発電、燃料、建材など

岡山県産木材は、良質なうえに比較的安価であることから、様々な用途で利用されています。 今後は、さらに利用を拡大していくことで、林業の活性化や地域経済の振興に貢献することが期待されています。

岡山県は、これらの貿易資源を活かして、海外との貿易を活発化させています。 特に中国、韓国、東南アジア諸国との関係が深く、これらの国々との貿易額は年々増加し、 今後も貿易資源を活かし、海外との貿易を更に拡大していくことが期待されている県です。

広島県は豊かな自然と恵まれた立地条件で、更なる貿易拡大を目指す!

広島県は日本有数の貿易拠点で、多種多様の産業を有し、多くのメーカーや企業が拠点を置く地域です。 また、2022年の輸出額は1,292億ドル、輸入額は1,388億ドルで、貿易額は2,680億ドルに達し、農林水産業や工業、観光業など盛んな所になります。 今後も貿易資源を活かし、更なる貿易拡大に期待する。

広島県の貿易資源は、以下の通りです。

- 自動車産業

- 機械産業

- 電子機器産業

- 化学工業

- 鉄鋼産業

- 農林水産業

- 観光業

広島県は、自動車産業が盛んで、マツダやトヨタなどの自動車メーカーが拠点を置き、 また、機械産業や電子機器産業も盛んで、東芝や三菱電機などの大企業が拠点を置いています。 これらの産業は、広島県の輸出の大きな柱です。

広島県は、農林水産業も盛んで、広島菜やレモンなどの農産物、カキやマグロなどの水産物が有名で、 また、宮島などの観光スポットも多く、観光業も盛んなエリアとなっています。 これらの観光資源は、広島県の輸入の大きな柱です。

広島県の食肉は、その歴史と風土を生かした、魅力的なものがたくさんあります。

牛肉

- 広島牛

- 比婆牛

- 神石牛

- 広島血統和牛 元就

- 榊山牛

比婆和牛と神石和牛を交配させて生まれたブランド牛です。 きめ細かく柔らかな肉質と、上品な風味を持つのが特徴です。

広島県北部の比婆山系で育った和牛で、豊かな風味ととろけるような舌触りが魅力です。

広島県北西部で育った和牛で、赤身と脂身のバランスが良く、濃厚な味わいが特徴です。

歴史ある広島の血統を受け継いだ和牛で、豊かな風味と柔らかさが特徴です。

長期肥育によって作り上げられた、上質な広島和牛です。

豚肉

- 瀬戸もみじ豚

- ささゆりポーク

- 瀬戸内六穀豚

- お米ポーク

広島県産のブランド豚で、肉質が柔らかく、甘みが特徴です。

広島県産のブランド豚で、肉質が緻密で、旨味が凝縮されています。

瀬戸内の六種類の穀物を食べて育った豚で、風味豊かで、ヘルシーな豚肉です。

お米を食べて育った豚で、肉質が柔らかく、甘みが特徴です。

その他

- 鶏肉

- 加工品

地元産の鶏肉も豊富です。

広島牛や豚肉を使ったハム、ソーセージなどの加工品も人気です。

広島の食肉の魅力

- 歴史と伝統

- 自然豊かな環境

- 多様な品種

- 地元の食材との組み合わせ

千年以上前から牛の取引が盛んで、全国の和牛のルーツの一つに位置付けられる「歴史と伝統」のある肉です。

清潔な水と空気の中で育った、安全で美味しいお肉です。

様々な品種の牛や豚が飼育されており、それぞれの個性を味わえます。

地元の野菜や調味料との組み合わせもおすすめです。

どこで手に入れる?

- スーパーマーケット

- 肉専門店

- 直売所

- JAタウン

地元のスーパーマーケットでは、広島産の肉が手に入ります。

専門店では、より幅広い種類の肉や、珍しい部位の肉も手に入ります。

生産者が直接販売している直売所では、新鮮な肉をリーズナブルな価格で購入できます。

オンラインストアでも、広島産の肉を購入できます。

広島の食肉を使った料理

- ステーキ

- すき焼き

- しゃぶしゃぶ

- ハンバーグ

広島牛のステーキは、肉本来の味を堪能できます。

様々な部位の肉をすき焼きにして、その違いを楽しむのもおすすめです。

薄切り肉をしゃぶしゃぶして、あっさりとした味わいを楽しみましょう。

地元の野菜と一緒に手作りハンバーグを作るのもいいですね。

まとめ

広島の食肉は、その歴史と風土が生んだ、まさに「広島の味」です。 ぜひ一度、ご賞味ください。

春の水産資源

広島県は、瀬戸内海に面した県であり、春にはさまざまな水産資源が獲れます。 その中でも、特に代表的なものは、以下の通りです。

- マグロ

- サバ

- カツオ

- イワシ

- アジ

春は、マグロの回遊シーズンです。 マグロは、主に沖縄近海で漁獲されます。 マグロは、高級魚として知られており、刺身や寿司、たたきなど、さまざまな料理に用いられます。

サバは、春から夏にかけて旬を迎えます。 広島県では、サバは、主に瀬戸内海で漁獲されます。 サバは、脂がのっていて、刺身や塩焼き、味噌煮など、さまざまな料理に用いられます。

カツオは、春から秋にかけて旬を迎えます。 広島県では、カツオは、主に沖縄近海で漁獲されます。 カツオは、脂がのっていて、刺身や塩焼き、たたきなど、さまざまな料理に用いられます。

イワシは、春から夏にかけて旬を迎えます。 広島県では、イワシは、主に瀬戸内海で漁獲されます。 イワシは、脂がのっていて、刺身や塩焼き、味噌煮など、さまざまな料理に用いられます。

アジは、春から秋にかけて旬を迎えます。 広島県では、アジは、主に瀬戸内海で漁獲されます。 アジは、脂がのっていて刺身や塩焼き、たたきなど、さまざまな料理に用いられます。

これらの他にも、春にはタイやブリ、メジマグロ、スズキ、ハマチ、ハタ、サワラ、イカ、エビ、カニなど、さまざまな水産資源が獲れます。広島県の春は、新鮮な魚介類を堪能できる絶好の季節です。

広島県で獲れる秋の主な水産資源

広島県は豊かな海に囲まれ、四季を通じて様々な魚介類が獲れます。 秋は特に、旬を迎える魚介が多く、食卓を彩ります。

- さわら

- すずき

- たちうお

- でんぼら(しゃこ)

- まだい

- ちぬ(くろだい)

- ほごめばる(かさご)

- まだこ

- まこがれい

秋の味覚の代表格の一つです。 脂がのって美味しく、刺身、焼き魚など、様々な料理で楽しめます。

白身魚で上品な味わいが特徴です。 煮付け、ムニエルなど、幅広い調理法に合います。

身が厚く、独特の食感と風味があります。 天ぷらや唐揚げなど、揚げ物が特に人気です。

広島湾周辺で、特に獲れるしゃこです。 身がぎっしり詰まっており、刺身や焼き物で食べられます。

高級魚として知られ、刺身や煮付けなど、様々な料理に使われます。

白身魚で、煮付け、焼き魚など、家庭料理によく使われます。

肝が絶品で、煮付け、唐揚げなど、様々な料理で楽しめます。

吸盤が大きく、煮付け、焼き物など、様々な料理に使われます。

白身魚で、煮付け、焼き魚など、家庭料理によく使われます。

これらの魚介類は、広島県内の各地の市場やスーパーで手に入れることができます。 広島の秋の味覚を、ぜひご賞味ください。

広島県の木材資源

広島県の森林面積は、県土の約72%を占める61万haで、全国でも有数の森林県です。

広島県の木材資源は、大きく分けて以下の3種類に分類されます。

- スギ、ヒノキ

- アカマツ

- 広葉樹

広島県の人工林の85%を占める主要な樹種です。 昭和30年代以降に植林されたものが多く、現在伐採適期を迎えています。 住宅や家具などの建築材として広く利用されています。

県中央部から瀬戸内沿岸にかけて分布する樹種です。 主に土台や柱などの構造材として利用されています。

県内一円に分布する樹種です。 コナラ、カエデ、ブナなど多種な種類があり、家具や工芸品などの素材として利用されています。

近年では、コウヨウザンという樹種も注目されています。 コウヨウザンは、成長速度がスギやヒノキの約2倍と速く、しかも伐採後は切り株から自然に芽が出るため、森林管理が容易です。 また、木材としての強度も高く、建築材としての利用も期待されています。

広島県では、これらの木材資源を活用した林業、木材産業が盛んです。 県産材を使った住宅や家具、工芸品などが数多く作られており、近年では、海外への輸出も拡大しています。

広島県は、豊かな森林資源と林業、木材産業を活かして、持続可能な地域づくりに取り組んでいます。

広島県は、豊かな自然と恵まれた立地条件を活かし、今後も貿易を拡大していくことが期待されています。

山口県は豊かな自然と雄大な海、国際貿易港で更なる貿易拡大を目指す

山口県は中国山地と瀬戸内海に囲まれ、農林水産業や製造業、観光業など、さまざまな産業が盛んです。 また、下関港は中国大陸に最も近い国際貿易港の一つとして、古くから貿易の拠点として栄えています。 今後も貿易資源を活かし、貿易拡大に期待する。

山口県が持つ貿易資源は、以下の通りです。

- 農林水産物

- 工業製品

- 観光資源

主な農産物は米、野菜、果物、茶、畜産物の生産が盛んに行われています。 また、水産物も盛んで、イカ、マグロ、カニ、エビなどです。

自動車部品、鉄鋼、化学製品、食品などさまざな製造業が立地しています。

下関唐戸市場、山口城跡、瑠璃光寺秋吉台、長門湯本温泉郷など多くの観光地があり、 また、瀬戸内海国立公園にも指定されており自然豊かな観光地です。

山口県の食肉は、その豊かな自然で育まれた質の高いものが特徴です。 特に牛肉は、阿知須牛や高森牛など、ブランド牛が有名で、肉質の良さから多くの人々に愛されています。

山口県の牛肉

- 阿知須牛

- 高森牛

- 無角和牛

- やまぐち和牛燦

山口県萩市の阿知須地区で育まれた黒毛和牛です。 豊かな自然の中でじっくりと育てられ、きめ細やかな肉質と上品な味わいが特徴です。

山口県岩国市周東町で育まれた黒毛和牛です。 繁殖から肥育、加工・販売までを一貫して行っているため、安全・安心な牛肉として知られています。

山口県阿武町でしか飼育されていない、角のない珍しい和牛です。 赤身が多く、ヘルシーで牛肉本来の味を楽しめます。

山口県内で育まれた黒毛和牛の中でも、特に高い品質のものを指します。

その他の食肉

牛肉以外にも、山口県では豚肉や鶏肉も盛んに生産されています。 また、近年ではジビエ肉も注目を集めており、イノシシやシカ肉などが地元のレストランなどで味わえます。

食肉を使った料理

山口県の食肉は、ステーキや焼肉など、様々な料理に使われます。 特に、地元の新鮮な野菜と一緒にいただく焼肉は絶品です。 また、郷土料理として、牛骨を長時間煮込んだ「牛骨ラーメン」なども人気があります。

山口県の食肉を味わえる場所

山口県には、地元の肉を味わえる焼肉店やステーキハウスがたくさんあります。 また、道の駅や直売所などでも、地元産の肉を購入することができます。

まとめ

山口県の食肉は、その質の高さから、県内外で高い評価を得ています。 ぜひ、山口県を訪れた際には、地元の肉を使った料理を堪能してみてください。

春の水産資源

山口県は、日本海と瀬戸内海に面した県で、豊かな水産資源に恵まれています。 春は、イワシ、アジ、サバ、イカなどの回遊魚が産卵のために沿岸部に接岸し、漁獲量が増加する時期です。 また、ブリやマダイなどの高級魚も、春から夏にかけて漁獲されます。

具体的には、以下の魚介類が獲れます。

- イワシ

- アジ

- サバ

- イカ

- ブリ

- マダイ

山口県の代表的な漁獲魚種で、春には産卵のため太平洋から瀬戸内海に回遊し、沿岸部で漁獲されます。

春には産卵のために日本海から瀬戸内海に回遊し、沿岸部で漁獲されます。

春には産卵のために太平洋から瀬戸内海に回遊し、沿岸部で漁獲されます。

春には産卵のため沿岸部に接岸し、釣りや曳綱漁で漁獲されます。

春から夏にかけて、北部海域で漁獲されます。

春から夏にかけて、瀬戸内海で漁獲されます。

また、山口県は養殖業も盛んで、ブリ、マダイ、ヒラメなどの魚類や、ワカメ、アサリなどの海藻類が養殖されています。

春は、山口県の水産物が美味しくいただける季節です。 ぜひ、新鮮な山口県の水産物を味わってみてください。

山口県で秋に獲れる主な水産資源

山口県は三方が海に囲まれ、豊かな水産資源に恵まれています。 秋の味覚が楽しめる水産物も豊富で、地元の人々はもちろん、観光客にも人気です。

旬の魚介類

- サバ

- サンマ

- アジ

- イワシ

- イカ

- カレイ

- その他

秋サバは脂がのって美味しく、刺身や焼き物、味噌煮など様々な料理で楽しめます。

秋の味覚の代表格です。 炭火で焼いてシンプルに味わうのがおすすめです。

秋アジは身が引き締まっており、刺身、たたき、フライなど、どんな料理にしても美味しくいただけます。

秋のイワシは脂がのっていて、つみれ、蒲鉾の原料として利用されます。

スルメイカ、ヤリイカなど、様々な種類のイカが獲れます。 刺身や炒め物、煮物など、色々な料理に活用できます。

カレイは煮付け、焼き魚として人気です。

太刀魚、サワラ、ハタハタなども秋の味覚として楽しめます。

海藻

- ワカメ

- コンブ

山口県産のワカメは肉厚で歯ごたえがあり、味噌汁、サラダなど、様々な料理に利用されます。

出汁をとったり、佃煮にしたりと、幅広く利用されています。

貝類

- カキ

- ホタテ

秋のカキは身がふっくらとしていて、濃厚な味わいが楽しめます。

刺身や焼き貝として人気です。

山口県ならではの秋の味覚

山口県では、これらの旬の魚介類を使った様々な郷土料理が楽しめます。

- ふぐ

- とらふぐ

- 関サバ

- とらふぐの白子

山口県を代表する高級魚です。 ふぐ料理は、てっさ、唐揚げ、ひれ酒など、様々な食べ方があります。

ふぐの中でも特に高級な種類で、山口県下関市が産地として有名です。

関門海峡で獲れるサバは、脂がのっていて身が引き締まっているのが特徴です。

とらふぐの白子は濃厚な味わいが特徴です。 冬の味覚として人気があります。

山口県で秋の味覚を楽しむには

- 漁港直売所

- 飲食店

- 観光イベント

新鮮な魚介類を格安で購入できます。

地元の食材を使った新鮮な魚介料理が楽しめます。

海産物まつりなど、秋の味覚を満喫できるイベントが開催されることがあります。

山口県は、豊かな自然と美味しい海の幸が楽しめる場所です。 ぜひ、秋の味覚を求め、山口県を訪れてみてください。

山口県の木材資源

山口県の森林は約44万ヘクタールで、県土の72%を占めています。 そのうち、人工林は18万7千ヘクタールで、スギ、ヒノキが主要な樹種です。

主な樹種

- スギ

- ヒノキ

- アカマツ

- クスノキ

- モミ

- カシ

- イチイ

山口県で最も多く栽培されている樹種です。 建築材、家具材、パルプ材などに利用されています。

香りが良く、耐久性に優れているため、住宅建材、風呂桶、仏具などに利用されています。

古くから「なめらまつ」と呼ばれ、良質な材として知られています。 家具材、工芸品などに利用されています。

耐久性に優れているため、神社仏閣の建築材などに利用されています。

楽器の材料として有名です。 また、パルプ材としても利用されています。

家具材、床材などに利用されています。

弓矢の材料として有名です。 また、工芸品にも利用されています。

その他

上記以外にも、山口県には様々な樹種の木材が産出されています。 近年では、間伐材の利用も進められており、新たな用途開発も期待されています。

山口県は、森林資源が豊富なだけでなく、林業の担い手育成や、木材利用の促進など、様々な取り組みが行われています。 今後も、山口県産木材のさらなる活用が期待されます。

山口県は、これらの貿易資源を活かして、今後も貿易を拡大していくことが期待されています。

愛媛県は温暖な気候と豊かな自然に恵まれ、積極的に貿易拡大を目指す

愛媛県は四国地方の東部に位置し、瀬戸内海に面し、農業や漁業、工業が盛んな地域です。 2021年の愛媛県の輸出額は約7,500億円、輸入額は約6,000億円で、貿易黒字を達成しています。 今後も貿易資源を活かして、海外との貿易を積極的に展開し、貿易を拡大し、県経済の成長に期待する。

愛媛県が持つ貿易資源は、以下の通りです。

- 農産物

- 水産物

- 工業製品

- 観光資源

みかん、いちご、キウイフルーツ、野菜など

マグロ、エビ、カニ、イワシ、タコなど

自動車部品、電子部品、造船、繊維製品など

松山城、道後温泉、宇和島城、しまなみ海道など

愛媛県は、これらの貿易資源を活かして、海外との貿易を積極的に展開しています。 2021年の愛媛県の輸出額は約7,500億円、輸入額は約6,000億円で、貿易黒字を達成している県です。

愛媛県の食肉は、その豊かな自然と丁寧な飼育によって育まれた、質の高いものが数多くあります。

- 牛肉

- 豚肉

- 鶏肉

- その他

伊予牛「絹の味」

愛媛県産の黒毛和牛で、きめ細かく柔らかな肉質が特徴です。

脂肪交雑が少なく、あっさりとした味わいが魅力です。

愛媛あかね和牛

アマニ油とかんきつを与えて育てられた健康的な牛肉です。

赤身と脂身のバランスが良く、ヘルシーでありながら旨みも豊かです。

愛媛甘とろ豚

甘くとろけるような口どけが特徴のブランド豚です。

はだか麦を食べて育ち、良質な脂身と柔らかい赤身が楽しめます。

ふれ愛・媛ポーク

赤身が多く、味が自慢のテーブルミートです。

媛っこ地鶏

愛媛県産の鶏で、肉質がしっかりとしていて旨みが凝縮されています。

鬼北熟成雉

愛媛県産のジビエで、独特の風味と歯ごたえが特徴です。

愛媛のいいとこ鶏

媛っこ地鶏の親鳥を使用した、コクのある鶏肉です。

これらのブランド肉以外にも、地元のスーパーや肉屋さんでは、新鮮な牛肉、豚肉、鶏肉を手に入れることができます。

愛媛の食肉の特徴

- 自然豊かな環境で育まれた

- 品種改良と丁寧な飼育

- 多様な調理法で楽しめる

清潔な水と空気、良質な飼料で育まれているため、安全で安心な食肉です。

各ブランド肉は、独自の品種改良や飼育方法によって、それぞれの特長を引き出しています。

ステーキ、しゃぶしゃぶ、すき焼き、焼き肉など、様々な調理法で楽しむことができます。

愛媛の食肉を味わえる場所

- 地元のスーパーや肉屋さん

- 飲食店

- 直売所

新鮮な食肉を手に入れることができます。

各ブランド肉を使った料理を提供しているお店がたくさんあります。

生産者が直接販売している場合もあり、より新鮮な食肉を購入することができます。

まとめ

愛媛県の食肉は、その品質の高さから、県内外で高い評価を得ています。 ぜひ一度、愛媛の食肉を味わってみてください。

春の水産資源

愛媛県は、瀬戸内海と太平洋に面した県であり、豊かな水産資源に恵まれています。 春の水産資源としては、以下の通りです。

- ブリ

- ヒラメ

- サワラ

- メジマグロ

- タコ

ブリは、愛媛県を代表する高級魚です。 春は、ブリの産卵期にあたり、身が引き締まり、脂がのって美味しい時期です。

ヒラメも、愛媛県で人気のある魚です。 春は、産卵を終えたヒラメが、栄養を蓄えるために餌をよく食べるようになるため、脂がのって美味しい時期です。

サワラは、春から夏にかけて旬を迎えます。 身が引き締まり、脂がのって美味しいため、刺身や焼き魚などで人気があります。

メジマグロは、春から夏にかけて、瀬戸内海で多く漁獲されます。 身が柔らかく、脂がのって美味しいため、刺身や寿司などで人気があります。

タコは、春から夏にかけて、産卵のために瀬戸内海に回遊します。 身が柔らかく、甘みが強いため、刺身や茹で物などで人気があります。

その他にも、アジ、イワシ、カツオ、サバ、イカ、エビ、カニなど、さまざまな水産資源が獲れます。

また、愛媛県は、養殖漁業も盛んです。 ブリ、ヒラメ、タイ、ハマチ、マグロ、アワビ、サザエ、真珠など、さまざまな水産資源を養殖しています。

春は、愛媛県の水産資源が最も豊かな時期です。 新鮮で美味しい水産物を、ぜひ味わってみてください。

愛媛県で秋に獲れる主な水産資源

愛媛県で秋に獲れる水産資源は、実に様々です。 その季節ならではの豊かな海の恵みを味わうことができます。

主な秋の味覚

- イワシ

- サバ

- アジ

- サンマ

- カレイ

- イカ

- エビ

- その他

秋刀魚(さんま)と共に秋の味覚の代表格です。 愛媛県でも脂がのった太刀魚が獲れ、塩焼き、刺身など、様々な料理で楽しめます。

秋サバは脂がのって特に美味しく、塩焼き、味噌煮など、家庭料理の定番です。 愛媛県でも新鮮なサバが水揚げされます。

秋のアジは身が引き締まっており、刺身、たたき、フライなど、どんな料理にして美味しくいただけます。

全国的に人気の秋の味覚です。 愛媛県でも焼きサンマとして多くの人々に楽しまれています。

ヒラメやなどカレイの仲間も秋の味覚です。 縁側が特に美味しく、煮付け、焼き物など、様々な料理に利用されます。

スルメイカ、ヤリイカなど、イカも秋が旬です。 刺身や炒め物など、様々な料理で楽しめます。

車エビ、甘えびなど、エビも秋の味覚です。 刺身や天ぷらなど、高級食材として扱われます。

秋刀魚は、愛媛県でも重要な水産資源です。 鯛は、年中を通して獲れますが、秋は特に脂がのって美味しくなります。 ハマグリは、瀬戸内海で秋から冬にかけて旬を迎えます。

愛媛県の海の恵みを味わう

愛媛県では、これらの新鮮な魚介類を、地元の市場やスーパーマーケット、そして海鮮料理店などで楽しむことができます。 特に港町では、その日に獲れた新鮮な魚介類を使った料理を提供するお店も多く、地元の人々だけでなく、観光客にも人気です。

愛媛県の木材資源

愛媛県の木材資源は、県土面積の約7割(約40万ha)を占める豊かな森林に由来しています。 その樹種は多様で、主に以下のようなものが挙げられます。

-

針葉樹

- スギ

- ヒノキ

- マツ

- コナラ類

- クスノキ

- モミ

愛媛県を代表する木材資源であり、人工林の約半分を占めます。 全国的にも有数の生産量を誇り、高品質な素材として住宅や家具などに利用されています。

スギに次ぐ主要な樹種で、人工林の約4割を占めます。 美しい木目と抗菌、防虫効果を持つことから、高級住宅や風呂桶などに用いられます。 近年は、ヒノキオイルやアロマテラピー製品などの用途も拡大しています。

主に赤松と黒松が分布し、防風林や海岸林として利用されています。 近年では、マツ材の活用に向けた研究開発も進められています。

広葉樹

タブノキ、カシワ、ナラなど、様々な種類が存在します。 古くから薪炭材や家具材として利用されてきましたが、近年は内装材や木工芸品などへの利用も増えています。

神社仏閣の建築材として重宝されてきた歴史を持つ木材です。 耐久性、耐朽性が高く、現在でも高級家具や工芸品などに利用されています。

愛媛県南部に多く分布し、紙パルプ材として利用されています。 近年は、モミ材を使った木造建築の可能性も探られています。

その他にも、サクラ、カエデ、トチノキなど、様々な広葉樹が分布しています。 近年では、これらの広葉樹を活かした林業経営や木製品の開発も進められています。

愛媛県は、豊富な木材資源と高い林業技術を活かして、様々な木製品を生産、供給しています。 今後も、持続可能な森林管理と木材利用の推進に向けた取り組みが期待されています。

愛媛県は、今後も貿易を拡大し、県経済の成長を目指しています。

高知県は温暖な気候と豊かな自然に恵まれ、更なる貿易拡大を目指す!

高知県は四国地方の南東部に位置し、豊かな自然と歴史、文化に恵まれ、農業、漁業、林業が盛んな地域です。 また、歴史的建造物や郷土料理も有名で、日本を代表する鉄鋼メーカーであるJFEスチールの本社も所在しています。 今後も貿易資源を活かし、更なる貿易拡大に期待する。

高知県の貿易資源は、以下の通りです。

- 農産物

- 水産物

- 工業製品

- 観光資源

温暖な気候と豊かな自然に恵まれているため、さまざまな農作物が栽培されています。 中でも、みかん、いちご、さつまいもが有名です。

カツオ、タコ、イカなどが有名な水産物になります。

高知県は、日本を代表する鉄鋼メーカーであるJFEスチールの本社が所在し、 また、自動車部品、電子部品、食品加工品などの製造業も盛んです。

高知県は、桂浜、室戸岬、足慴岬などの美しい海岸線や、龍馬の故郷である高知城などの歴史的建造物があります。 また、カツオ漁が盛んで、、カツオのたたきやカツオの煮付けなどの郷土料理も有名です。

高知県の食肉は、豊かな自然の中で育まれた、質の高いものが数多くあります。 特に、土佐あかうし、土佐ジロー、土佐はちきん地鶏、四万十ポークといったブランド肉は、全国的に有名です。

これらのブランド肉の特徴や魅力について、詳しくご紹介します。

高知のブランド肉

- 土佐あかうし

- 土佐ジロー

- 土佐はちきん地鶏

- 四万十ポーク

- その他の食肉

特徴:日本在来種の血統を受け継ぐ和牛。 赤身と霜降りのバランスが良く、肉本来の旨みが凝縮されています。

魅力:柔らかく、上品な味わいが特徴です。 ステーキやしゃぶしゃぶなど、様々な料理で楽しめます。

特徴:高知県産の鶏種。 肉質が柔らかく、旨みが強く、歯ごたえも抜群です。

魅力:鶏肉本来の美味しさを味わえる一品。 焼き鳥や唐揚げなど、様々な料理に利用されます。

特徴:飼育期間が長く、肉質が締まっているのが特徴です。

魅力:歯ごたえがあり、噛むほどに旨みが広がります。

特徴:四万十川流域で育った豚肉。 豊かな自然の中で育まれた、肉質が柔らかく、脂身が甘いのが特徴です。

魅力:ロースやバラなど、どの部位も美味しく、様々な料理に利用できます。

これらのブランド肉以外にも、高知県では様々な種類の食肉が生産されています。

ジビエ:猪や鹿など、野生動物の肉。 独特の風味と栄養価が魅力です。

軍鶏:闘鶏用の鶏。 肉質が硬く、濃厚な味わいが特徴です。

高知の食肉を味わえるお店

高知県内には、これらのブランド肉を味わえるお店がたくさんあります。

- 飲食店

- 直売所

ステーキハウス、居酒屋、郷土料理店など、様々なお店で高知の肉料理を楽しむことができます。

生産者が直接販売している直売所では、新鮮な肉を購入することができます。

まとめ

高知県の食肉は、豊かな自然の中で育まれた、質の高いものが数多くあります。 ぜひ、一度ご賞味ください。

春の水産資源

高知県は、太平洋と四国海峡に面した海岸線が長く、豊かな漁場が広がっています。 春はカツオやキンメダイ、ウルメなどの高級魚が旬を迎える時期です。

- カツオは、高知県を代表する水産資源です。

- キンメダイは、高知県の沖合で漁獲される高級魚です。

- ウルメは、高知県の宇佐沖で漁獲される高級魚です。

春になると、太平洋側の沿岸で「日戻りカツオ」と呼ばれるカツオが漁獲されます。 日戻りカツオは、冬場に黒潮に乗って南下したカツオが、春になると産卵のため北上してきたものです。 身が引き締まり、脂がのっているため、とても美味しいとされています。

春になると、産卵のために沖合から沿岸に回遊してくるようになります。 キンメダイは、身が大きく、脂がのっていて、煮付けや塩焼きなどで食べられます。

春になると、産卵のために南下するウルメが、宇佐沖で漁獲されます。 ウルメは、身が柔らかく、甘みがあり、煮付けや刺身などで食べられます。

これらの魚のほかにも、春には、サワラ、ブリ、シマアジ、サバ、イワシ、マダイ、メジマグロなどの魚も漁獲されます。

高知県では、これらの魚を活かした様々な郷土料理が楽しめます。 例えば、カツオは、藁焼きタタキやカツオのたたき、カツオの角煮などで食べられます。 キンメダイは、煮付けや塩焼き、唐揚げなどで食べられます。 ウルメは、煮付けや刺身、天ぷらなどで食べられます。

高知県の春は、新鮮でおいしい魚介類を堪能するのに最適な季節です。

高知県で獲れる秋の旬の魚介類

高知県は黒潮の影響を受け、豊かな水産資源に恵まれています。 秋になると、特に美味しい魚介類が数多く獲れます。

- カツオ

- ハマチ

- サワラ

- イワシ

- その他

高知県を代表する魚の一つであるカツオは、一年を通して獲れますが、秋は脂がのって特に美味しくなる季節です。 一本釣りで獲れたカツオは、身が引き締まっており、刺身、タタキなど、様々な料理で楽しめます。

ハマチは、秋から冬にかけて脂がのって美味しくなります。 刺身はもちろん、照り焼き、塩焼きなど、様々な料理に利用されます。 高知県では、養殖のハマチも盛んに行われており、新鮮なハマチを味わうことができます。

サワラは、秋から冬にかけて旬を迎える白身魚です。 刺身、塩焼きはもちろん、竜田揚げ、ムニエルなど、様々な料理に利用できます。 脂がのっているため、焼き魚にすると特に美味しくいただけます。

イワシは、一年を通して獲れますが、秋は群れで回遊してくるため、特に多く獲れます。 刺身、塩焼きはもちろん、つみれ、揚げ物など、様々な料理に利用されます。

この他にも、高知県では秋に、アジ、サバ、サンマ、太刀魚などが獲れます。 これらの魚は、新鮮なうちに刺身、焼き魚として食べるのがおすすめです。

高知県で味わえる秋の海の幸

高知県では、これらの旬の魚介類を使った様々な料理が楽しめます。

- カツオのたたき

- ハマチの刺身

- サワラの塩焼き

- イワシのつみれ汁

炙ったカツオを薬味と一緒にいただく高知県の名物料理です。

新鮮抜群のハマチの刺身は、口の中でとろけるような食感と旨味が楽しめます。

脂がのったサワラの塩焼きは、ふっくらと焼きあがっていて、ご飯が進みます。

イワシのつみれ汁は、身体が温まる優しい味わいです。

まとめ

高知県は、黒潮の影響を受け、四季を通じて様々な魚介類が獲れます。 特に秋は、カツオ、ハマチ、サワラなど、脂がのって美味しい魚がたくさん獲れる季節です。 ぜひ、この機会に高知県の海の幸を味わってみてください。

高知県の木材資源

高知県の森林は、全国の3.7%を占める約2億㎥の森林蓄積量を誇り、そのうち天然林が約2,672万㎥、人工林が約1億3,328万㎥となっています。

高知県の木材資源として重要な樹種は、スギ、ヒノキ、アカマツ、ヒバ、モミ、カバノキなどです。

- スギ

- ヒノキ

- アカマツ

- ヒバ

- モミ

- カバノキ

高知県で最も多く植栽されている樹種で、人工林の約8割を占めています。 成長が早く、良質な木材が得られることから、住宅建築や家具材などに広く利用されています。

スギに次いで多く植栽されている樹種で、人工林の約2割を占めています。 ヒノキは抗菌、防虫効果があり、風呂桶や仏具などに利用されています。

高知県の山地に広く分布している天然林の樹種です。 アカマツは強度が高く、構造材や船舶などに利用されています。

高知県の特産品である屋久杉と同じ種類の木です。 ヒバは香りが良く、抗菌、防虫効果があることから、仏具や工芸品などに利用されています。

高知県の山地に広く分布している天然林の樹種です。 モミは繊維が長く、紙の原料として利用されています。

高知県の山地に広く分布している天然林の樹種です。 カバノキは繊維が長く、紙の原料や木炭の原料として利用されています。

これらの樹種以外にも、高知県には様々な樹種が植栽されています。 高知県の木材資源は、日本の林業を支える重要な役割を果たしています。

高知県の森林は、台風や豪雨などの自然災害による被害を受けやすいという課題もあります。 また、近年は高齢化や担い手不足などの問題も深刻化しており、持続可能な森林管理の取り組みが求められます。

高知県では、これらの課題を解決するために、森林の整備や間伐の推進、林業従事者の育成などに取り組んでいます。 また、地域材の利用促進や木質バイオマスの活用など、新たな林業の取り組みも進めています。

高知県の木材資源は、地域の宝です。 今後も、持続可能な森林管理の取り組みを進め、この貴重な資源を有効活用していくことが重要です。

高知県は、県土面積は1,238.27平方キロメートルで、人口は約75万人で、豊かな自然と歴史、文化に恵まれています。 これらの貿易資源を活かして、今後も更なる貿易拡大を目指すことが可能です。

徳島県は自然資源、産業技術、魅力的な観光資源で貿易拡大を目指す!

徳島県は四国地方の東部に位置し、自然資源が豊富に存在し、農業や工業が盛んな地域です。 また、農産物や工業製品の多くは主にアジア圏へ輸出され、観光資源は国内外から観光客を誘致しています。 今後も貿易資源を活かし、更なる貿易拡大と経済発展に期待する。

徳島県が持つ貿易資源は、以下の通りです。

- 農産物

- 工業製品

- 観光資源

徳島県は、みかん、うどん、そうめん、さつまいも、野菜などの農産物が豊富に生産されています。 これらは、国内外へ輸出されている農産物です。

徳島県は、自動車部品、電子部品、機械部品などの工業製品が製造されています。 これらは主に中国や東南アジア諸国へ輸出されている工業製品です。

徳島県には、鳴門海峡、大鳴門橋、徳島城、眉山などの観光資源が豊富に存在します。 これらは、国内外からの観光客を誘致している観光資源です。

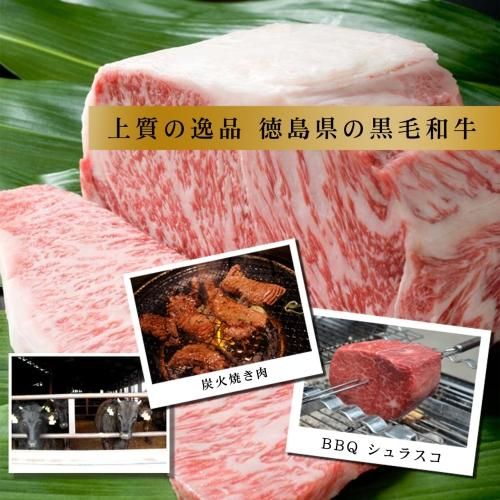

徳島県は、豊かな自然の中で育まれた美味しい食肉が自慢です。 特に、ブランド肉として知られる「阿波牛」をはじめ、様々な種類の肉が生産されています。

徳島県の代表的な食肉

- 阿波牛

- 阿波尾鶏

- 阿波とん豚

徳島県を代表するブランド牛です。 きめ細かく柔らかな肉質と、上品な風味を持つのが特徴です。 厳しい基準をクリアした黒毛和種のみが「阿波牛」と名乗ることができ、その品質の高さから、全国的に高い評価を得ています。

鶏肉では、「阿波尾鶏」が有名です。 肉質が引き締まっており、旨みが強く、歯ごたえも抜群です。 特に、その濃厚なスープは絶品で、様々な料理に使われています。

豚肉では、「阿波とん豚」が注目されています。 イノシシ肉の優れた特徴と、優良品種の肉質を兼ね備えた新しいブランド豚です。 赤身と脂身のバランスが良く、ジューシーな味わいが楽しめます。

その他の食肉

これらのブランド肉以外にも、徳島県では様々な種類の食肉が生産されています。

- 牛肉

- 豚肉

- 鶏肉

阿波牛以外にも、地元で大切に育てられた牛肉が数多くあります。

阿波とん豚以外にも、一般的な豚肉も質の高いものが多く、地元のスーパーや肉屋さんで手軽に手に入ります。

阿波尾鶏以外にも、地鶏や若鶏など、様々な種類の鶏肉が生産されています。

食肉を使った料理

徳島県の食肉は、様々な料理に使われています。

- ステーキ

- すき焼き

- 焼き鳥

- とんかつ

阿波牛のステーキは、その肉本来の味を堪能できる贅沢な一品です。

柔らかな阿波牛をすき焼きにしていただくのもおすすめです。

阿波尾鶏の焼き鳥は、外はカリッと中はジューシーで、ビールとの相性も抜群です。

阿波とん豚のとんかつは、肉厚でジューシーな味わいが楽しめます。

徳島県で食肉を楽しむには

徳島県には、美味しい肉料理が楽しめるお店がたくさんあります。 地元のスーパーや肉屋さんでは、新鮮な肉を手に入れることができます。 また、観光地では、阿波牛や阿波尾鶏を使った郷土料理を味わうこともできます。

徳島県を訪れた際は、ぜひ地元の食肉を味わってみてください。

春の水産資源

徳島県は、播磨灘、太平洋、紀伊水道という3つの海に面し、豊かな漁場を有しています。 春は、魚類、甲殻類、貝類など、多種多様な水産資源が獲れる季節です。

主な漁獲物としては、以下の通りです。

- 魚類

- 甲殻類

イワシ、マグロ、カツオ、サバ、カレイ、アジ、タイ、タチウオ、メジマグロ、シイラ、ヒラメ、サワラ、サンマ、カマス、メバル、キス、ハタ、コチ、アマダイ、エソ、メジナ、サヨリ、イカナゴ、タコ、イカ、サケ、マス、ブリ、ウナギなど

エビ、カニ、イカダリ、ザリガニ、クルマエビ、カツオエビ、シャコ、イセエビ、サワラエビ、甘えび、ホタテ、カキ、アサリ、ハマグリ、ムール貝、シジミ、サザエ、アワビ、ウニ、ナマコ、ヒジキ、ワカメ、コンブなど

春は、魚類の産卵期や回遊期にあたり、豊富な水産資源が獲れる季節です。 特に、イワシ、マグロ、カツオ、サバ、アジなどの回遊魚は、この時期に漁獲量が多くなります。

また、カレイ、アマダイ、エソ、メバル、キスなどの底魚も、春から夏にかけて漁獲量が多くなります。

徳島県は、海藻類の養殖が盛んな地域でもあります。 鳴門わかめや吉野川の清流で育てられる鮎は、徳島県を代表する水産物です。

春は、徳島県の海の幸を存分に味わえる季節です。 ぜひ、徳島の海の幸を堪能してみてはいかがでしょうか。

徳島県で獲れる秋の旬の魚介類

徳島県で秋に獲れる水産資源は、地域によって異なります。 一般的に以下のものが挙げられます。

沿岸部

- 鳴門わかめ

- はも

- あわび類

- 鳴門鯛

- アオリイカ

徳島県のブランド品目の一つで、鳴門海峡の激しい潮流と豊富な栄養塩によって育まれた、肉厚で風味豊かなワカメです。 秋は収穫の最盛期を迎えます。

夏から秋にかけて旬を迎える魚です。 特に鱧しゃぶは夏の風物詩として知られています。

磯の女王とも呼ばれる高級食材です。 特に阿南以南の太平洋沿岸域で多く漁獲されます。

鳴門海峡で育った鯛は、身が締まりが良く、上品な味わいが特徴です。

秋の味覚として知られ、活きがよく、刺身、焼き物など様々な料理に利用されます。

内水面

- 養殖あゆ

清流で育ったアユは、秋の味覚として人気があります。 塩焼きや天ぷらなど、様々な調理法で楽しめます。

その他

- ちりめん

- 養殖スジアオノリ

小さなイワシを乾燥させたもので、佃煮、ふりかけなど、様々な料理の材料として利用されます。

磯の香りが強く、味噌汁、スープの具材として利用されます。

まとめ

徳島県では、秋の味覚として鳴門わかめ、はも、アワビ、鳴門鯛、アオリイカなどが楽しめます。 また、内水面では養殖あゆ、その他にも、ちりめん、養殖スジアオノリなども獲れます。

徳島県は、豊かな自然と長い歴史を持つ地域です。 その恵みを受けて育まれた水産資源は、地元の人々だけでなく、多くの人々に愛されています。 徳島県を訪れた際は、ぜひ地元で獲れた新鮮な魚介類を味わってみてください。

徳島県の木材資源

徳島県の木材資源は、全国的にも非常に豊富で、良質な樹木が育っています。 その中でも特に多いのが、以下の樹種です。

- スギ

- ヒノキ

- アキマツ

- その他

徳島県の県土の約75%を森林が占めており、そのうちスギ人工林が64%と全国1位を誇ります。 古くから植林されてきたため、良質な木材が豊富に産出されています。 「徳島すぎ」としてブランド化されており、美しい淡赤色と耐久性に優れた性質から、住宅や家具、建具など幅広い用途で利用されています。

スギに次いで多く、人工林の割合は約25%です。 こちらも良質な木材として知られており、特に高級住宅や仏具などに利用されています。 近年では、ヒノキの香り成分であるフィトンチッドの効果が注目されており、アロマテラピーや消臭剤など様々な製品にも利用されています。

徳島県の特産品である阿波尾鶏の飼育小屋の材料として古くから利用されてきた樹種です。 近年では、美しい木目と耐水性に優れた性質から、家具やフローリングなど内装材としても人気が高まっています。

上記以外にも、キヒノキ、モミ、カシ、ナラ、ケヤキなど、様々な樹種が植林されています。 近年では、これらの樹種を組み合わせた混植林も増えており、生態系保全や木材生産の安定化に効果を発揮しています。

徳島県は、豊富な木材資源を活かした林業や木工業が盛んです。 今後も、持続可能な森林管理と木材利用を進め、地域経済の活性化に貢献していくことが期待されています。

徳島県は、鳴門海峡や吉野川などの豊かな自然資源、優れた産業技術、そして魅力的な観光資源を有しています。 これらの貿易資源を活かして、徳島県は今後も更なる経済発展が期待されている県です。

香川県は気候と自然に恵まれ、交通網の良好さで貿易の活発化を目指す

香川県は瀬戸内海に面し、温暖な気候と豊かな自然に恵まれ、農産物や工業製品、観光資源が豊富で、外国人観光客の誘致にも力を入れています。 また、交通の要街とも言われ、中国、韓国、東南アジアへのアクセスが良好です。 今後も貿易を活発化させ、県内の経済発展につなげられることに期待する。

香川県の貿易資源は、以下の通りです。

- 農産物

- 工業製品

- 観光資源

讃岐うどん、オリーブ、金時人参、さつまいも、みかん、みずな、小麦、イチゴ、スイカ、ぶどう、かんきつ類など

自動車部品、電子部品、機械、電気機器、化学製品、造船、食品加工品、繊維製品など

高松城、玉藻城、栗林公園、さぬき琴弾き、直島、小豆島、豊島、宇多津温泉、さぬきうどん、など

香川県の食肉は、瀬戸内海の恵みと独自の飼育方法が組み合わさって、非常に魅力的なものがたくさんあります。

特産品

- オリーブ牛

- オリーブ豚

- 骨付鳥

香川県が誇るブランド牛。 オリーブの搾りかすを飼料に育てることで、風味豊かで柔らかな肉質が特徴です。

オリーブ牛と同様に、オリーブの搾りかすを飼料に育てられた豚肉です。 脂身が甘く、さっぱりとした味わいが人気です。

香川県民に愛されるソウルフード。 鶏肉を丸ごと一本、秘伝のタレで焼き上げた香ばしい一品です。

その他

- 讃岐牛

- 地鶏

香川県の伝統的な牛肉。 オリーブ牛に比べると知名度は低いですが、きめ細やかな肉質と上品な味わいが特徴です。

香川県には、様々な種類の地鶏が飼育されています。 それぞれに個性的な風味があり、焼き鳥や鍋料理など、様々な料理に使われます。

購入できる場所

- スーパーマーケット

- 精肉店

- 道の駅

- オンラインショップ

大手スーパーから地元のスーパーまで、様々なところで購入できます。

地元の精肉店では、新鮮でおいしい肉を手に入れることができます。

地元の食材を取り扱っている道の駅では、香川県産の肉製品を購入できます。

一部のブランド牛などは、オンラインショップで購入することも可能です。

料理

香川県の食肉は、様々な料理に使われます。

- ステーキ

- すき焼き

- しゃぶしゃぶ

- 焼き鳥

- 骨付鳥

オリーブ牛は、ステーキにしてその旨みを堪能するのがおすすめです。

柔らかな肉質のオリーブ牛は、すき焼きにもぴったりです。

オリーブ豚は、しゃぶしゃぶにしてそのあっさりとした味わいを楽しみましょう。

地鶏は、焼き鳥にしてその香ばしさを味わうのもおすすめです。

香川県を訪れたら、ぜひ一度は味わいたい郷土料理です。

その他

- 食肉加工品

- お土産

ソーセージやハムなど、様々な食肉加工品も販売されています。

香川県のお土産として、肉製品を選ぶのもおすすめです。

注意点

- 季節

- 価格

季節によって、手に入る肉の種類や品質が異なります。

ブランド牛などは、やや高価な場合があります。

まとめ

香川県の食肉は、その多様性と美味しさで、多くの人を魅了しています。 ぜひ、香川県を訪れた際には、地元の食肉を味わってみてください。

春の水産資源

香川県は、瀬戸内海に面した県であり、豊かな海の幸に恵まれています。 春の水産資源としては、以下の通りです。

マダイ、イサキ、アジ、メジマグロ、アオリイカ、イイダコ、ホタルイカ、カレイ、カサゴ

マダイは、香川県を代表する魚種であり、春は産卵期を迎え、脂がのって美味しく食べられます。

イサキも春に旬を迎え、刺身や塩焼き、煮魚など、さまざまな料理で楽しめます。

アジは、一年を通して漁獲量が多い魚種ですが、春は脂がのって、特においしく食べられます。

メジマグロは、春に瀬戸内海に回遊し、マグロの赤身と中トロの両方を楽しめるのが特徴です。

アオリイカは、春から夏にかけて釣りの対象魚としても人気があり、刺身や天ぷら、煮物など、さまざまな料理で楽しめます。

イイダコは、春に漁獲量が増え、刺身や天ぷら、塩焼きなど、さまざまな料理で楽しめます。

ホタルイカは、春から夏にかけて水揚げされ、刺身や天ぷら、煮物など、さまざまな料理で楽しめます。

カレイは、一年を通して漁獲量が多い魚種ですが、春は脂がのって、特においしく食べられます。

カサゴも一年を通して漁獲量が多い魚種ですが、春は脂がのって、特においしく食べられます。

また、香川県では、ハマチやブリなどの養殖も盛んに行われています。 ハマチやブリは、春に産卵期を迎え、脂がのっておいしく食べられます。

香川県の春の水産資源は、どれも新鮮でおいしく、さまざまな料理で楽しめます。 ぜひ、香川県の海の幸を味わってみてはいかがでしょうか。

香川県で獲れる秋の旬の魚介類

香川県で秋に獲れる水産資源は、瀬戸内海の豊かな自然が育んだ多様な魚介類が楽しめます。

代表的な秋の味覚

- サバ

- イワシ

- サワラ

- アジ

- イカ

香川県では、特に秋に脂がのったサバが美味しいとされています。 刺身、塩焼き、味噌煮など、様々な調理法で楽しめます。

カタクチイワシは香川県の重要な水産資源の一つです。 秋のイワシは、生しらす、つくだ煮など、様々な形で食卓を彩ります。

資源管理の取り組みが実り、秋には良型のサワラが漁獲されています。 刺身、焼き魚、竜田揚げなど、様々な料理に利用されます。

秋のアジは、新鮮な刺身、天ぷら、南蛮漬けなど、様々な料理に利用できます。

秋のイカは、新鮮な刺身、イカリング、炒め物など、様々な料理に利用できます。

その他

- エビ

- カレイ

- ハマグリ

秋にはエビも美味しくいただけます。 エビフライやエビチリなど、様々な料理に利用されます。

秋のカレイは、煮付け、焼き魚など、様々な料理に利用されます。

秋には、ハマグリも美味しくいただけます。 酒蒸し、焼きハマグリなど様々な料理に利用されます。

旬の魚介を味わえる場所

- 地元の魚市場

- 観光地の飲食店

- 漁師料理のお店

新鮮な魚介を直接購入できます。

地元の食材を使った料理を提供しているお店がたくさんあります。

漁師さんが獲ってきた新鮮な魚介を味わえます。

最後に

香川県では、水産資源の持続可能な利用を目指し、様々な取り組みが行われています。 例えば、サワラの資源管理や、アオノリの生産拡大などが挙げられます。

香川県で獲れる秋の水産資源は、非常に豊富で、美味しいものがたくさんあります。 ぜひ、旬の魚介を味わってみてください。

香川県の木材資源

香川県の森林面積は約9万haで、全国の約1%に過ぎません。 しかし、森林率は47%と高く、平地と山間部がほぼ同程度に広がっています。

樹種別構成

- スギ:約38%

- ヒノキ:約23%

- クスノキ:約12%

- アカマツ:約7%

- コナラ:約6%

- その他:約14%

特徴

人工林率は23%と全国と比較しても天然林率の高い県です。 昭和40年代後半の松くい虫被害跡地に植栽したヒノキが利用期を迎えています。 広葉樹や竹が約66%を占めており、里山林の整備が重要です。

主な用途

- スギ:建築材、土木用材、パルプ材

- ヒノキ:建築材、家具材、仏具材

- クスノキ:建築材、船舶用材、工芸品

- アカマツ:建築材、薪炭材

- コナラ:薪炭材、しいたけ菌床材

- その他:木炭、工芸品、食用

近年における課題

- 輸入木材の増加に伴う木材価格の低迷

- 人件費等の上昇による林業の採算性の低下

- 山村の過疎化等による森林資源の循環利用の困難化

- 放置森林の増加や放置竹林の拡大

取り組み

- 県産木材の公共建築物や民間住宅等での利用促進

- 森林整備の推進

- 林業従事者の育成

- 木材加工技術の開発

- 地産地消の推進

香川県は森林面積が少なく、木材生産量も少ないですが、良質なヒノキを生産しています。 近年は、輸入木材の増加や人件費の上昇などの課題もありますが、県産木材の利用促進や森林整備の推進など、様々な取り組みが行われています。 今後も、香川県の木材資源が有効活用されることが期待されます。

香川県は、面積は1,888.40平方キロメートルで、人口は980,475人の県になります。 また、輸出に適した地域で、今後も貿易を活発化させ、県の経済発展につなげていく予定です。

福岡県は豊な自然や優秀な人材、交通網の整備で更に貿易発展を図る!

福岡県は九州の玄関口で、古くから国際貿易の拠点として栄えてきた地域です。 また、アジア最大の貿易港である博多港や福岡空港など、国際的な交通網が整備され、多くの企業が進出しています。 今後も貿易資源を活かし、国際貿易の拠点として、更に発展していくことに期待する。

福岡県の貿易資源は、以下の通りです。

- 地理的な優位性

- 豊かな自然資源

- 優秀な人材

- 企業集積

福岡県は、九州の玄関口としてアジアへのアクセスが良好なエリアになります。

福岡県は、豊かな自然に恵まれており、農業、林業、漁業などの産業が盛んです。

福岡県は、九州大学や福岡工業大学など、多くの大学や高等教育機関が立地しており、優秀な人材が集まっています。

福岡県は、トヨタ自動車九州や九州電力など、多くの大企業が進出している地域です。

福岡県の食肉は、その豊かな自然と長い歴史の中で培われた独自の美味しさが特徴です。 特に、ブランド牛として知られる「博多和牛」は、きめ細やかな肉質と上品な味わいが魅力で、全国的に高い評価を得ています。

福岡県の代表的な食肉

- 博多和牛

- 福岡牛

- 糸島牛

- はかた地どり

福岡県内の肉牛生産者で、博多和牛生産者として登録された農家が生産する牛肉です。 日本格付協会の定める肉質等級の5段階中「3等級」以上のものが博多和牛となり、やわらかく美味しさが評判の牛肉です。

福岡県内の肥育農家で生産された乳用種、乳用種と和牛の交雑種が中心の牛肉です。 博多和牛に比べると価格が手頃でありながら、きめ細やかで柔らかな肉質が特徴です。

九州枝肉共進会金賞を受賞したことがある糸島牛は、福岡県糸島市で育まれた牛肉です。 ほどよい脂がのっていて、風味豊かです。

福岡の郷土料理である水たきやがめ煮(筑前煮)に適した鶏肉として開発された「はかた地どり」。 脂肪が少なく、コクと旨みがあります。タタキなどの和風料理や串焼き、燻製にしてもおいしく召し上がれます。

その他

- 豚肉

- 馬肉

福岡県では、久山やよい豚、糸島豚など、様々なブランド豚が生産されています。

福岡県の一部地域では、馬肉も食文化として根付いています。

食肉の購入場所

- 福岡食肉市場

- ふくおか畜販のお肉の直売店

- スーパーマーケット

- 精肉店

福岡市にある食肉卸売業者です。 様々な種類の肉を取り扱っており、プロ向けの販売も行っています。

福岡市にある直売店です。 博多和牛や福岡牛など、地元産の牛肉をリーズナブルな価格で購入できます。

大型のスーパーマーケットでは、様々な種類の肉が販売されています。

地元の精肉店では、新鮮な肉や加工品を購入することができます。

福岡県の食肉を楽しむ

福岡県の食肉は、ステーキや焼肉はもちろん、すき焼き、しゃぶしゃぶなど、様々な料理に使うことができます。 また、地元の郷土料理である水たきやもつ鍋などにも欠かせない食材です。

まとめ

福岡県は、食肉の種類が豊富で、それぞれの肉に特徴があります。 ぜひ、福岡を訪れた際には、地元の食肉を味わってみてください。

春の水産資源

福岡県は、東シナ海と玄界灘に面した海岸線が長く、豊かな漁場が広がっています。 春は、イワシやサバなどの回遊魚の漁獲量が増え、また、タイやカンパチなどの高級魚も旬を迎えます。

具体的には、以下の通りです。

- イワシ

- サバ

- タイ

- カンパチ

福岡県を代表する漁獲量を誇る魚で、刺身や焼き魚、煮魚など、さまざまな料理に利用されます。 春は、産卵のために南から北上してくるイワシを狙って、各地でイワシ漁が盛んに行われます。

イワシに次いで漁獲量が多い魚です。 脂がのったサバは、刺身や塩焼き、味噌煮など、さまざまな料理で人気があります。

高級魚として知られる魚です。 春は、産卵のために沖合から沿岸に近づくタイを狙って、各地でタイ漁が盛んに行われます。

高級魚として知られる魚です。 春は、産卵のために沖合から沿岸に近づくカンパチを狙って、各地でカンパチ漁が盛んに行われます。

その他にも、アジやカツオ、マグロ、ブリ、ヒラメ、カレイ、アサリ、エビ、カニなど、さまざまな水産資源が獲られています。

福岡県では、豊かな水産資源を守るために、資源管理に取り組んでいます。 具体的には、漁獲量の制限や漁具の規制などが行われています。 また、漁業従事者への漁業知識の普及や、水産資源の調査、研究なども行われています。

こうした取り組みにより、福岡県の水産資源は、持続可能な形で利用されています。

福岡県で秋に獲れる水産資源

福岡県は、豊かな海に囲まれ、四季を通じて様々な種類の魚介が水揚げされます。 特に秋は、旬を迎える魚介が多く、食卓を彩ります。

主な秋の味覚

- サバ

- イワシ

- サンマ

- アジ

- カレイ

- イカ

- エビ

秋サバは脂がのって特に美味しく、刺身、塩焼きなど、様々な調理法で楽しめます。

秋刀魚とも呼ばれ、炭火で焼いた蒲焼きが絶品です。

太平洋側では秋の味覚の代表格です。 シンプルに塩焼きでいただくのがおすすめになります。

秋アジは刺身、なめろうなど、生で食べるのがおすすめです。

煮付け、ムニエルなど、様々な料理に利用できます。

秋イカは身が厚く、刺身、天ぷらなど、様々な料理に利用できます。

甘エビ、クルマエビなど、旬のエビは刺身や塩ゆで、で美味しくいただけます。

その他

- カキ

- カニ

秋から冬にかけて旬を迎えるカキは、濃厚な味わいが特徴です。

秋から冬にかけて旬を迎えるカニは、鍋物や焼きガニなど、様々な料理に利用できます。

福岡ならではの魚介

福岡県では、これらの一般的な魚介以外にも、地元でしか味わえないような珍しい魚介も水揚げされます。

例えば:

- 関門海峡のハマグリ

- 玄界灘のノドグロ

関門海峡で獲れるハマグリは、大きく肉厚で味が濃厚です。

深海魚であるノドグロは、脂がのっていて濃厚な味わいが特徴です。

旬の味覚を味わえる場所

福岡県には、新鮮な魚介を味わえる市場や飲食店がたくさんあります。

- 博多魚市場

- 漁港直売所

- 海鮮料理店

福岡市にある博多魚市場では、様々な種類の魚介が競り落とされ、活気あふれる様子を見学できます。

各地の漁港には、新鮮な魚介を安く購入できる直売所があります。

福岡市内には、新鮮な魚介を使った海鮮料理店がたくさんあります。

まとめ

福岡県は、豊富な海に恵まれ、四季を通じて様々な種類の魚介が水揚げされます。 特に秋は、サバ、イワシ、サンマなど、旬を迎える魚介が多く、食卓を彩ります。 ぜひ、この機会に福岡の秋の味覚を味わってみてください。

福岡県の木材資源

福岡県の森林は、全国の約1.2%を占める約6,920万㎥の蓄積量を有しています。 このうち、人工林が約90%、天然林が約10%となっています。 樹種別では、スギが約7割、ヒノキが約2割、その他が約1割となっています。

スギは、福岡県で最も多く植栽されている樹種です。 成長が早く、良質な木材が得られるため、建築材や家具材として広く利用されています。

ヒノキは、スギに次いで多く植栽されている樹種です。 抗菌、抗カビ効果があるため、風呂桶や下駄などの材料として利用されています。

その他には、アカガシ、カシワ、ナラ、モミ、ブナなどがあります。 これらの樹種は、家具材や工芸品などの材料として利用されています。

近年、福岡県では、県産木材の利用促進に向けた取り組みが行われています。 具体的には、公共建築物等における木材利用の促進や、県産木材を使用した製品の開発、販売などが進められています。

福岡県の木材資源は、県民の生活にとって重要な役割を果たしています。 今後も、この貴重な資源を有効活用していくことが重要です。

福岡県は、九州の北部に位置する県で、人口約510万人、面積約4,190平方キロメートルを有し、国際貿易の拠点として栄えてきた歴史があります。 これらの貿易資源を活かして、今後も国際貿易の拠点として、さらに発展していくことが期待されている県です。

佐賀県は豊かな自然と歴史、文化で育んだ資源で貿易の活発化を目指す

佐賀県は九州の北西部に位置し、農業、製造業、観光業など、幅広い産業が盛んな地域です。 また、多くの農産物や工業製品、観光資源は世界各国に輸出され、外国人観光客にも人気があり、観光収入も増加しています。 今後も貿易資源を活かし、更に貿易を活発化させ、経済発展を目指していくことに期待する。

佐賀県の貿易資源は、以下の通りです。

- 農産物

- 工業製品

- 観光資源

農業が盛んな佐賀県では、米、野菜、果物、畜産物など、多くの農産物が輸出されています。 特にイチゴ、メロン、スイカ、ピーマンなどの野菜や、牛肉、豚肉、鶏肉などの畜産物が人気です。

佐賀県には、自動車、電子部品、化学製品、食品加工など、多くの工業製品を製造する企業が集まっています。 これらは、世界各国に輸出されている工業製品です。

佐賀県には、吉野々里遺跡、太宰府天満宮、有田焼の里など、多くの観光資源があります。 これらの観光資源は、外国人観光客に人気があり、観光収入も増加している地域です。

佐賀県の食肉の魅力をたっぷりご紹介!

佐賀県は、豊かな自然と肥沃な大地で育まれた、質の高い食肉が自慢の土地です。 特に「佐賀牛」は、全国的に有名なブランドとして知られていますが、佐賀県には、佐賀牛以外にも魅力的な食肉がたくさんあります。

- 佐賀牛:日本が誇るブランド牛

- 豚肉:バラエティ豊かな味わい

- 鶏肉:新鮮でジューシーな味わい

「佐賀牛」は、きめ細やかな霜降り、とろけるような舌触り、豊かな風味と、まさに牛肉の最高峰と言える品質を誇ります。 厳しい基準をクリアした黒毛和牛のみが「佐賀牛」として名乗ることができ、その希少性も魅力の一つです。

佐賀県の豚肉は、その品種の多様性と飼育環境の良さから、バラエティ豊かな味わいが楽しめます。

三元豚:Berkshire、Landrace、Durocの3つの品種を掛け合わせた豚で、肉質が柔らかく、旨みが強いのが特徴です。

博多華味豚:福岡県発祥のブランド豚ですが、佐賀県でも多く飼育されています。 肉質が緻密で、甘みが強く、しゃぶしゃぶや焼き肉に最適です。

佐賀県の鶏肉は、新鮮でジューシーな味わいが特徴です。 地鶏をはじめ、様々な品種の鶏肉が生産されており、焼き鳥や唐揚げなど、様々な料理に使われています。

その他の肉

佐賀県では、牛肉、豚肉、鶏肉以外にも、馬肉やジビエなども楽しむことができます。

- 馬肉

- ジビエ

鮮やかな赤身と独特の風味を持つ馬肉は、刺身やたたきなど、様々な料理で味わえます。

猪や鹿などの野生動物の肉は、濃厚な旨味が特徴です。

食肉を使った佐賀県の郷土料理

佐賀県の食肉は、郷土料理にも多く使われています。

- 佐賀牛ステーキ

- 豚の角煮

- 鶏のすき焼き

厚切りステーキを豪快に焼き上げた一品。

豚のバラ肉をじっくり煮込んだ、柔らかくジューシーな料理。

鶏肉と野菜を一緒に煮込んだ、あっさりとした味わいの料理。

食肉が楽しめるお店

佐賀県には、佐賀牛をはじめ、様々な種類の肉料理が楽しめるお店がたくさんあります。 高級レストランから大衆的な居酒屋まで、あなたの好みに合わせたお店が見つかるはずです。

まとめ

佐賀県の食肉は、その品質の高さだけでなく、多様性も魅力の一つです。 ぜひ、佐賀を訪れた際には、地元の食肉を味わってみてください。

春の水産資源

佐賀県は、有明海と玄海海峡に面した県であり、豊かな漁場が広がっています。 春の水産資源としては、以下のようなものが獲れます。

- 魚類

- 貝類

マダイ、ブリ、ヒラメ、サワラ、カツオ、イワシ、サバ、アジ、カレイ、コチ、エツ、ボラ、アナゴ、カニ、エビなど。

ノリ、サルボウ、ハマグリ、アサリ、カキ、ムール貝、マテ貝、ホンビノスなど。

特に佐賀県は「エツのふるさと」として知られており、春から夏にかけては、筑後川河口域を中心にエツの漁獲量が増えます。 エツは、淡水と海水の境界域を好む魚で、春先に産卵のために川を遡上します。 新鮮なエツは、刺身や酢漬け、煮つけ、塩焼き、天ぷら、南蛮漬けなど、さまざまな料理に利用されます。

また、佐賀県は、マダイの好漁場としても知られています。 マダイは、冬から春にかけて、有明海や玄海海峡で産卵のために回遊します。 マダイは、高級魚として知られており、刺身や寿司、煮つけ、塩焼き、鍋など、さまざまな料理に利用されます。

その他にも、佐賀県では、ブリ、ヒラメ、サワラ、カツオ、イワシ、サバ、アジ、カレイ、コチなどの魚類も獲れます。 また、ノリ、サルボウ、ハマグリ、アサリ、カキ、ムール貝、マテ貝、ホンビノスなどの貝類も獲れます。

佐賀県の春の水産資源は、新鮮で豊富であり、さまざまな料理に利用されています。

秋の佐賀県で味わえる主な水産資源

佐賀県は、有明海という特異な環境を持つことから、全国でも珍しい水産資源が豊富です。 秋は、これらの水産資源が旬を迎える時期で、特に有明海名物の海苔など、様々な魚介類が美味しくいただけます。

- 海苔

- タイラギ

- コノシロ

- カレイ

- アジ

- イカ

- その他

佐賀県は、全国有数の海苔の産地です。 秋から冬にかけてが旬で、風味豊かな海苔を味わうことができます。 特に、有明海産の海苔は、その品質の高さから全国的に評価されています。

有明海の名産品の一つです。 大きく成長し、身が厚く、甘みが強いのが特徴になります。 秋から冬にかけてが旬で、焼き物、鍋物など、様々な料理で楽しめます。

秋はコノシロの漁獲量が増える時期です。 刺身、焼き魚、酢締めなど、様々な食べ方で楽しめます。 特にコノシロの塩焼きは、佐賀県の郷土料理として親しまれています。

秋のカレイが脂がのって美味しく、煮付け、唐揚げなど、様々な料理に利用されています。 特にヒラメ、マコガレイなどが人気です。

秋のアジは、新鮮で身が引き締まっており、刺身やたたき、南蛮漬けなど、様々な料理で楽しめます。

秋はイカの漁獲量も増える時期です。 特にスルメイカ、アオリイカなどが豊富に獲れます。 刺身や焼き物、炒め物など、様々な料理に利用されます。

秋刀魚(さんま)全国的に秋の味覚として知られる秋刀魚も、佐賀県でも獲れます。

佐賀県の秋の味覚を味わえる場所

佐賀県には、新鮮な海の幸を味わえる飲食店や直売所がたくさんあります。 特に漁協直営の市場や道の駅では、地元で獲れた新鮮な魚介類を格安で購入することができます。

まとめ

佐賀県の秋は、豊かな海の恵みを存分に楽しめる季節です。 ぜひ、この機会に佐賀県を訪れ、旬の魚介料理を味わってみてください。

佐賀県の木材資源

佐賀県の森林面積は約11万haで、県土面積の45%を占めています。 森林率は全国平均の66%に比べると低いですが、貴重な緑資源です。

佐賀県の木材資源として最も多い樹種はスギで、全体の約76%を占めています。 スギは成長が早く、強度が高く、加工しやすいことから、住宅や家具などの建築材として広く利用されています。

スギに次いで多い樹種はヒノキで、全体の約21%を占めています。 ヒノキは香りが良く、耐水性や耐久性に優れていることから、風呂桶や仏具などの高級木材として利用されています。

その他にも、カシ、ナラ、クヌギ、モミなど、様々な広葉樹が分布しています。 広葉樹は家具や工芸品などの材料として利用されるほか、近年ではバイオマス燃料としても注目されています。

佐賀県は、人工林率が全国1位と高く、木材資源が豊富です。 しかし、近年は林業従事者の減少や、木材価格の低迷などの課題も抱えています。

サガンスギの普及

佐賀県は、約半世紀をかけて開発された成長が早く、強度があり、花粉が少ないスギ「サガンスギ」の普及に力を入れています。 サガンスギは、従来のスギよりも優良な木材であることから、住宅や家具などの建築材として高い評価を得ています。

林業従事者の育成

佐賀県は、林業従事者の育成にも力を入れています。 林業に関する研修会や講習会を開催したり、林業高校の教育充実を図ったりすることで、林業に関わる人材の確保、育成を目指しています。

木材利用の促進

佐賀県は、木材利用の促進にも取り組んでいます。 県産材を使った住宅や家具などの普及を図るほか、木材を使ったアート作品や工芸品の製作を支援するなど、さまざまな取り組みを進めています。

佐賀県の木材資源は、県にとって貴重な財産です。 これらの資源を有効活用していくことは、地域の活性化や林業の持続可能性の確保につながるものと期待されています。

佐賀県は、豊かな自然と歴史、文化を有し、農業、工業、観光など、幅広い産業が盛んで、貿易も活発です。 これらの貿易資源を活かして、今後も貿易を活発化させ、経済発展を目指していくことでしょう。

長崎県は肥沃な土壌と豊かな海、経済連携の強化で更に貿易拡大を図る

長崎県は日本本土の最西端に位置し、温暖な気候で農業、漁業、製造業、観光業などが盛んな地域です。 また、古くから貿易に恵まれた地域で、中国や韓国、フィリピンなどのアジア諸国と積極的に貿易を行っています。 今後も貿易資源を活かし、ASEAN諸国との経済連携を強化し、貿易拡大に期待する。

長崎県の貿易資源は、以下の通りです。

- 農産物

- 水産物

- 工業製品

- 観光資源

長崎県は、温暖な気候と肥沃な土壌に恵まれ、農業が盛んに生産されています。 主な農産物は、野菜、果物、茶、米などです。

長崎県は、豊かな海に囲まれ、漁業が盛んに行われています。 主な水産物は、マグロ、カツオ、イカ、サザエ、ウニなどです。

長崎県は、鉄鋼、造船、化学、電子など、幅広い産業が集積しています。 主な工業製品は自動車、船舶、半導体、電気機器などです。

長崎県は、歴史、文化、自然が豊かな観光地に恵まれています。 主な観光地は、出島、長崎城、天草四郎の墓、五島列島などです。

長崎県の食肉:豊かな自然が育む、バラエティ豊かな味わい。

長崎県は、豊かな自然と長い歴史の中で培われた食文化が特徴です。 食肉に関しても、その多様性は特筆すべきものがあります。

- 長崎和牛:とろけるような口どけと深い旨み

- 雲仙しまばら鶏:ジューシーで旨みが凝縮された鶏肉

- 長崎じげもん豚:長崎の伝統的な豚

長崎和牛は、長崎県内で肥育された黒毛和牛です。 きめ細かく柔らかな肉質と、口の中でとろけるような脂の甘みが特徴です。 その風味は、長崎の自然が育んだ豊かな草や穀物を食べて育った証です。 ステーキやしゃぶしゃぶなど、様々な調理法でその美味しさを堪能できます。

雲仙しまばら鶏は、長崎県産のオリジナルブランド鶏です。 専用配合飼料でじっくりと育てられ、肉質は柔らかくジューシー。 鶏肉の旨みが凝縮されており、焼き鳥や唐揚げなど、シンプルに調理するだけでもその美味しさを味わえます。

長崎じげもん豚は、長崎の伝統的な豚種です。 肉質はしっかりとしており、噛むほどに旨みが広がります。 地元の食材を使った料理との相性も抜群で、豚味噌や豚骨ラーメンなど、長崎の郷土料理には欠かせない食材です。

その他の食肉

長崎県では、これらのブランド肉以外にも、様々な種類の食肉が生産されています。 たとえば、豚肉では、三元豚やバークシャー豚など、様々な品種の豚が飼育されています。 また、牛肉では、長崎和牛以外にも、黒毛和種やホルスタイン種など、様々な品種の牛肉が流通しています。

食肉の入手方法

長崎県の食肉は、スーパーマーケットや肉専門店、道の駅などで購入できます。 また、一部の農家では、直接販売を行っている場合もあります。

長崎の食肉を楽しむ

長崎県の食肉は、その美味しさを最大限に引き出すために、様々な調理法が考案されています。 ステーキやしゃぶしゃぶ、すき焼きなどの定番料理はもちろん、地元の食材を使った郷土料理もおすすめです。

まとめ

長崎県の食肉は、豊かな自然と長い歴史の中で培われた食文化の結晶です。 様々な種類の食肉があり、それぞれに特徴的な味わいを持っています。 長崎を訪れた際には、ぜひ地元の食肉を味わってみてください。

春の水産資源

長崎県は、九州の西側に位置し、対馬海峡、東シナ海、太平洋に面する海に囲まれた県です。 そのため、多種多様な水産資源に恵まれています。

春の長崎県で獲れる水産資源は、主に以下の通りです。

アジ類、サバ類、イワシ類、ブリ類、タイ類、イサキ、サザエ

これらの水産資源は、いずれも春から初夏にかけて産卵のために沿岸部に寄ってくるため、漁獲量が多くなります。

具体的には

アジ類は、春から初夏にかけて産卵のために南下し、対馬暖流に乗って長崎県の沿岸部に回遊します。

サバ類も同様に、春から初夏にかけて産卵のために南下し、長崎県の沿岸部に回遊します。

イワシ類は、春から初夏にかけて産卵のために北上し、長崎県の沿岸部に回遊します。

ブリ類は、春から初夏にかけて産卵のために台湾から長崎県の沿岸部に回遊します。

タイ類は、春から初夏にかけて、産卵のために南シナ海から長崎県の沿岸部に回遊します。

イサキは、春から初夏にかけて、産卵のために南下し、長崎県の沿岸部に回遊します。

サザエは、春から初夏にかけて、産卵のために沿岸部に移動します。

これらの水産資源は、刺身、焼き魚、煮魚、干物など、さまざまな料理に使われ、長崎県の食文化に欠かせない存在となっています。

秋の長崎県で味わえる主な水産資源

長崎県は、多様な魚類が獲れる豊かな漁場として知られています。 秋の長崎では、特に脂がのって美味しくなる魚介が豊富です。

脂がのって美味しい

- マアジ

- イサキ

- ヒラメ

- サバ

長崎県はマアジの漁獲量日本一を誇ります。 秋のマアジは脂がのって特に美味しく、刺身、焼き魚など、様々な料理で楽しめます。

秋のイサキは、皮の下に脂がのり、表面を炙った刺身が絶品です。 濃厚な旨味が口の中に広がります。

ヒラメは一年を通して美味しい魚ですが、秋は特に脂がのって美味しくなります。 刺身はもちろん、塩焼き、味噌煮もおすすめです。

秋のサバは、脂肪が体重の10~15%を占めるようになり、最も美味しくなる時期です。 脂がのったサバは、塩焼き、味噌煮、蒲焼きなど、様々な料理で楽しめます。

その他の秋の味覚

- アオリイカ

- タチウオ

- イセエビ、ウチワエビ

身が透明で美しく、長崎ではミズイカとも呼ばれています。 刺身や炒め物など、様々な料理で楽しめます。

五島灘や対馬周辺でサイズの良いものが漁獲されます。 刺身にすると白銀に輝く身が食卓を美しく彩ります。

高級食材として知られるイセエビ、ウチワエビも、長崎では秋の味覚として人気があります。

長崎の海は、複雑な地形や潮流によって、様々な種類の魚介が育まれる豊かな漁場です。 特に、対馬暖流の影響を受けるため、暖流性の魚と寒流性の魚が混在し、多様な魚種が獲れます。

秋の長崎で旬の味を堪能しよう

長崎の秋は、美味しい魚介がたっぷりです。 ぜひ、地元で獲れた新鮮な魚介を味わってみてください。 新鮮な魚介を使った料理は、地元の飲食店でも楽しめます。

最後に

長崎県では、秋の味覚を楽しむためのイベントが開催されることがあります。 また、地元の食材を使った料理教室なども開催されています。 長崎の豊かな海で育まれた旬の魚介を、ぜひご堪能ください。

長崎県の木材資源

長崎県の森林面積は約24万6千haで、県土の約6割を占めています。 森林率は全国平均の73%に対して59%と低いものの、九州の中では高い方です。

樹種構成

- スギ

- ヒノキ

- その他の樹種

人工林の約6割を占める主要樹種です。 戦後の拡大造林により植林されたものが多く、現在では伐採適齢期を迎えたものが多くあります。

人工林の約3割を占める樹種です。 スギよりも成長が遅いため、伐採適齢期を迎えるまでには長い年月がかかりますが、良質な木材として高く評価されています。

クヌギ、カシ、シイなどの広葉樹や、マツ、カバなどの針葉樹も分布しています。 これらの樹種は、木材生産以外にも、しいたけの原木や薪炭材として利用されています。

木材生産

長崎県は、九州の中でも良質な木材の供給地として知られています。 特に、ヒノキは香りが良く、加工しやすいことから、住宅や家具などの高級木材として人気があります。

近年では、国産材の利用促進に向けた取り組みが行われており、県内には木材加工工場や木工製品の製造工場も多く進出しています。

課題

長崎県の林業は、以下の課題を抱えています。

- 山林の荒廃

- 木材価格の低迷

- 継続者不足

近年、高齢化や担い手不足の影響で、山林の手入れが行き届かなくなり、荒廃が進んでいます。

輸入材の増加や国内需要の低迷により、木材価格が低迷しており、林業経営が苦しくなっています。

林業は重労働であり、若者が林業に従事することを敬遠する傾向があります。

これらの課題を解決するためには、山林の整備や木材の利用促進、林業従事者の育成など、様々な取り組みが必要となります。

長崎県は、中国、韓国、フィリピンに近接し、アジア諸国と積極的に貿易を行っています。 また、長崎県は、ASEAN諸国との経済連携を強化しており、貿易資源を活かして、今後も貿易の拡大が期待されている県です。

熊本県は豊な自然と歴史、文化と恵まれた条件で更に貿易拡大を目指す

熊本県は九州の中心部に位置し、交通の要街でもあり、多くの貿易資源を有している地域です。 また、日本有数の農業、畜産業、水産業を有する県で、工業製品も盛んに製造され、豊富な観光資源にも恵まれています。 今後も貿易資源を活かし、貿易拡大に期待する。

熊本県の貿易資源は、以下の通りです。

- 農産物

- 畜産物

- 水産物

- 工業製品

- 観光資源

熊本県は、日本有数の農業県で、特にトマト、イチゴ、キウイフルーツ、スイカなどの果物や野菜が盛んに生産されてます。

熊本県は日本有数の畜産県です。 主に牛肉、豚肉、鶏肉などの畜産物が盛んに生産されてます。

熊本県は、日本有数の水産県です。 主にマグロ、カツオ、イカなどの水産物が盛んに水揚げされてます。

熊本県は、自動車、半導体、電子機器などの工業製品が盛んに製造されている地域です。

熊本県は、阿蘇山、熊本城、白川水源などの観光資源が豊富なエリアになります。

熊本県の食肉:豊かな自然が生み出す絶品の味

熊本県は、豊かな自然と伝統的な畜産が育んだ、魅力的な食肉が数多く存在します。 特に、馬肉、黒毛和牛、あか牛などが有名です。 これらの食肉は、熊本ならではの風土と人々の情熱によって生み出され、全国的に高い評価を受けています。

- 馬刺し:熊本を代表する郷土料理

- くまもと黒毛和牛:とろけるような旨み

- くまもとあか牛:あっさりとした味わい

熊本と言えば、やはり馬刺しを忘れてはいけません。 新鮮な馬肉を刺身でいただくこの料理は、熊本を代表する郷土料理の一つです。 赤身、たてがみ、レバーなど、様々な部位を楽しむことができ、それぞれの部位によって異なる食感が楽しめます。

くまもと黒毛和牛は、熊本県内で大切に育てられた黒毛和牛です。 きめ細やかな霜降り、とろけるような舌触り、そして深い味わいが特徴です。 ステーキやしゃぶしゃぶなど、様々な料理で楽しむことができます。

くまもとあか牛は、熊本県産の褐毛和牛です。 赤身が強く、あっさりとした味わいが特徴です。 霜降りが少ないため、ヘルシーな牛肉として人気があります。 焼肉やステーキなど、様々な料理に合います。

その他の食肉

- 熊本県産豚肉

- 熊本県産鶏肉

熊本県産の豚肉は、肉質が柔らかく、甘みが強いのが特徴です。

地域の飼料で育てられた鶏肉は、肉質が引き締まっており、風味豊かです。

食肉の楽しみ方

熊本県の食肉は、単に食べるだけでなく、様々な形で楽しむことができます。

- 馬刺し専門店

- 焼肉店

- 郷土料理店

熊本市内には、馬刺し専門店がたくさんあります。 新鮮な馬刺しを様々な部位で味わうことができます。

くまもと黒毛和牛やくまもとあか牛を贅沢に味わえる焼肉店も多数あります。

馬肉を使った料理だけでなく、熊本ならではの郷土料理も楽しめます。

まとめ

熊本県の食肉は、その豊かな自然と人々の情熱によって育まれた、まさに「味」です。 馬刺しの新鮮さ、黒毛和牛の濃厚な旨み、あか牛のあっさりとした味わいなど、それぞれの食肉が持つ魅力は、一度食べたら忘れられないほどのものです。

もし、熊本を訪れる機会があれば、ぜひこれらの食肉を味わってみてください。 きっと、あなたの舌を満足させることでしょう。

春の水産資源

熊本県は、有明海、八代海、八代海の沖合、太平洋沿岸など、多様な海域に面しています。 そのため、さまざまな魚介類が獲れます。

春は魚介類の産卵期にあたり、旬の魚が豊富に獲れます。 主な漁獲資源としては、以下のような魚介類が挙げられます。

- 魚類

- 貝類

マダイ、ヒラメ、ブリ、カツオ、サバ、イワシ、メジマグロ、サワラ、アジ、カレイ、カマス、アマダイ、キス、カサゴ、サヨリ、イカ、タコ、エビなど。

アサリ、ホタテ、サザエ、ハマグリ、イカダ、アワビ、ナマコ、ウニ、エビなど。

特にマダイは熊本県を代表する魚介類で、春は産卵のために浅瀬に寄ってくるため、漁獲量が増えます。 また、ヒラメも春に産卵期を迎え、脂がのって美味しくなります。

熊本県では、これらの魚介類を活かしたさまざまな料理が楽しめます。 たとえば、マダイは刺身、焼き魚、煮魚など、ヒラメは刺身、寿司、フライなど、さまざまな料理に使われ、人気があります。

また、熊本県には、アサリやホタテなどの養殖も盛んです。 これらの養殖品も、春は旬を迎え、新鮮で美味しいものを楽しむことができます。

秋の熊本県で味わえる主な水産資源

熊本県で秋に獲れる水産資源は、海域によって様々な種類が獲れます。

有明海(八代海)